Tektronix 2440修理継続2 [修理]

Tektronix 2440修理継続2

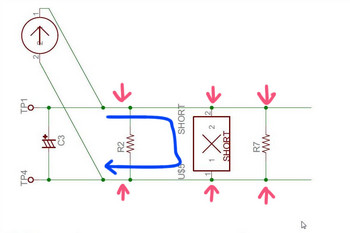

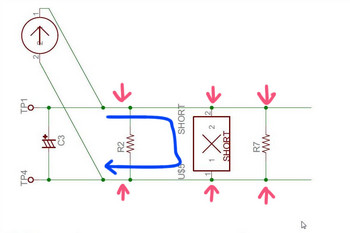

A11基板のショート部品はどれかな?ネットで検索して見るとショート位置検出ツールに、定電流を流して電圧降下を測定する方法がある様だ。平成5年に松下が特許出願(特願平5-237005)しているが、まだ未請求。出願時期より前から同手法は使われていると思うが自分で使う分には良いよね。一応AZ1117H-ADJを使って約0.1Aの定電流回路を作って、電圧ドロップを測定したが、問題のコンデンサあたりの電圧降下が一番低かった。電流値がいい加減なので、ショート抵抗の絶対値は不明。ただこの方法では、ショート位置から離れるとみな同じ電圧になるので、給電位置を変更して2回以上測定する必要がある。

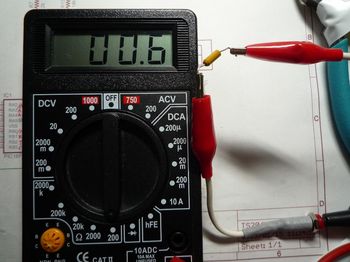

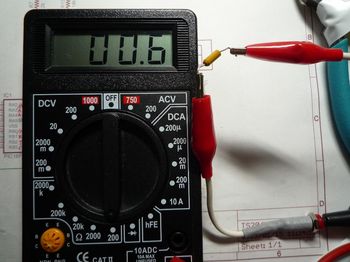

A11.TimeBase基板の回路図をみると、+15Vラインに接続されている1uF以上のコンデンサは、3個(C131/22uF,C182/2.7uF,C284/2.7uF)なので、順番にはずして抵抗値を見る。ショートコンデンサ発見。+15VラインのC182/2.7uFのタンタルコンデンサがショートしていた。テスター測定で0.6Ωしかない。

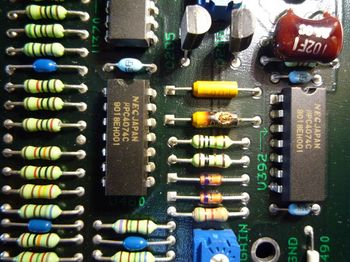

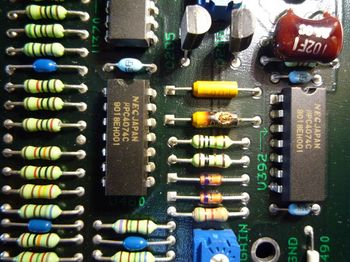

代品が無かったので、コンデンサを除去して、こわごわ通電したが、発煙してびっくり、すぐに電源を落とした。基板を見ると-15VラインのC282/2.7uFが焦げていた。コンデンサは後日調達

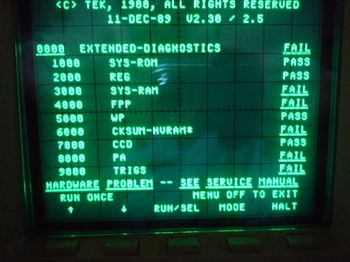

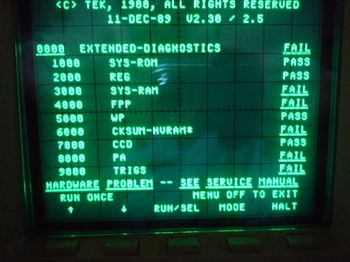

C181/C182/C282/284は、2.7uF20Vのタンタルが使われている。15Vラインに20Vタンタルコンデンサを使うのは、耐圧不足ではないか。4個のコンデンサ(C181/C182/C282/284)を除去して通電。診断FAILが一杯あるが、画面が出た。CCDがPASSしていたのは良かった。電圧をモニタすると、すべて規格内に収まっている。

修理継続。

A11基板のショート部品はどれかな?ネットで検索して見るとショート位置検出ツールに、定電流を流して電圧降下を測定する方法がある様だ。平成5年に松下が特許出願(特願平5-237005)しているが、まだ未請求。出願時期より前から同手法は使われていると思うが自分で使う分には良いよね。一応AZ1117H-ADJを使って約0.1Aの定電流回路を作って、電圧ドロップを測定したが、問題のコンデンサあたりの電圧降下が一番低かった。電流値がいい加減なので、ショート抵抗の絶対値は不明。ただこの方法では、ショート位置から離れるとみな同じ電圧になるので、給電位置を変更して2回以上測定する必要がある。

A11.TimeBase基板の回路図をみると、+15Vラインに接続されている1uF以上のコンデンサは、3個(C131/22uF,C182/2.7uF,C284/2.7uF)なので、順番にはずして抵抗値を見る。ショートコンデンサ発見。+15VラインのC182/2.7uFのタンタルコンデンサがショートしていた。テスター測定で0.6Ωしかない。

代品が無かったので、コンデンサを除去して、こわごわ通電したが、発煙してびっくり、すぐに電源を落とした。基板を見ると-15VラインのC282/2.7uFが焦げていた。コンデンサは後日調達

C181/C182/C282/284は、2.7uF20Vのタンタルが使われている。15Vラインに20Vタンタルコンデンサを使うのは、耐圧不足ではないか。4個のコンデンサ(C181/C182/C282/284)を除去して通電。診断FAILが一杯あるが、画面が出た。CCDがPASSしていたのは良かった。電圧をモニタすると、すべて規格内に収まっている。

修理継続。

コメント 0