NVRAM DS1235代用品の作成 [修理]

NVRAM DS1235代用品の作成

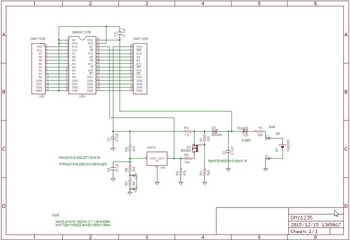

Tektronix 2440の修理部品として、昔、購入して保管してあったLow Standby Current の1Mbit SRAM(M68AF127B)を使ってDS1235相当の32K NVRAMを作成した。ただ手間や部品を新規に購入する価格を考えると素直にDS1235ABを購入するのが楽と思う。(2011年ころ作成したNVRAMのアップデート)

主要部品

・M68AF127B STMicro 1Mbit SRAM

・S80818CN SII オープンドレイン リセットIC

・BSS84 Pch FET

・28PSOPDIP変換基板

・丸ピンIC連結ソケット(両端オス)太い方が基板側

・シール基板 ユニバーサル

・シール基板 SOPIC 変換用

・CR2032用電池ソケット (縦・小型ジャンク基板から取り出し)

・RB751S/1SS405 ショットキーダイオード 30mA

・BAS40T/R ショットキーダイオード200mA

・CR2032

・抵抗、コンデンサ

シール基板が高価。丸ピン足は曲げるとすぐに折れてしまうので注意。

以下の手法、定数には間違いがあるかもしれないので、参考。

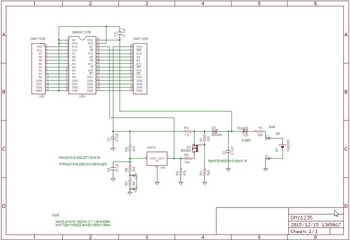

ショットキーダイオードの特性は電池寿命に影響するので、逆方向電流Irが小さいものを選択。手持ち品を測定し、1uA以下、極力 0に近いものを選定。電池側のダイオードは順方向電流は1mA程度で良いが、Vcc側はSRAMの動作電流が流れるので、100mA以上のダイオードを選定。こちらもIrが大きいと電池寿命が短くなる。R4(1Ω)は電流測定用。

リセットICは手持ちのS80818CN(検出電圧1.8V)を使ったので、検出電圧を4.5Vに変更。

Vd-=((3.3k+2.2k)/2.2k)*1.8=4.5V

Vth=((3.3k+2.2k)/2.2k)*0.09=0.225V

vd+=4.5+0.225=4.725V

S80818の検出電圧には最大2%の誤差があり、抵抗誤差は5%なので、計算式は目安にしかならない。

調整出来るようにR7(68Ω)を入れて、今はショートしてある。

DS1235ABを目標にしたが、抵抗誤差を考えるとDS1235Y相当になってしまった。

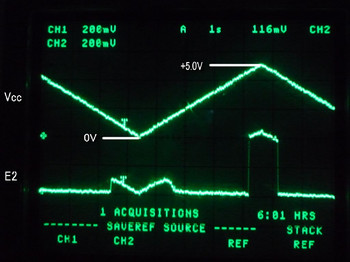

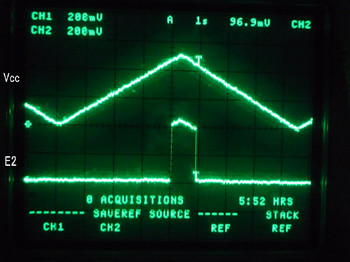

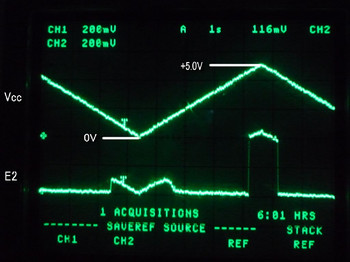

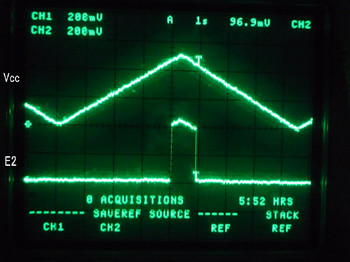

Vccが低い時にS80818の出力(E2)に1V程度の不定値が出たので、Pch FETを追加した。

FETなしのEnable信号に不定値あり

FET追加

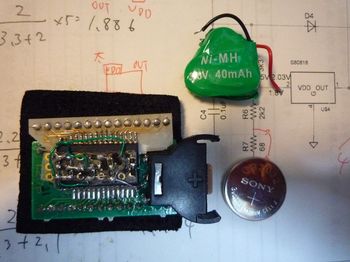

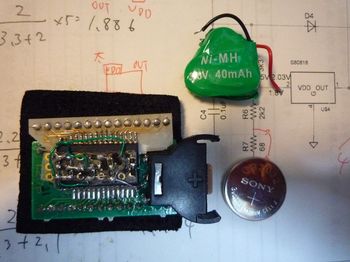

評価中はショートや過大電流が流れる可能性あるので、3.6Vのニッケル水素電池を使った。

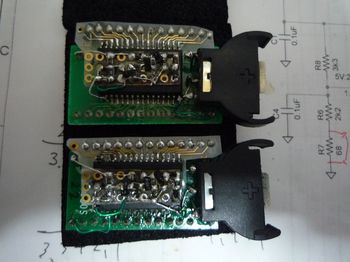

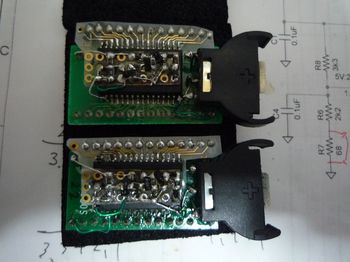

NVRAM裏側:電池box固定用錫めっき線が見える

シール基板:以外に高価

作成方法:

1.ユニバーサルシール基板にSMD部品を実装

2.28PSOPDIP変換基板の加工:Vcc(28P)のパターンカット、電池ソケット取り付け穴を開ける。

丸ピン(太い方が基板側)取り付け、14~27ピンに30番線くらいのリード線を半田付け、長さは15mm程度、組立後に適切な長さにカットする。半田から飛び出した丸ピンもカット。

3.SRAMの14から28ピンをSOPシール基板に半田付けする。

4.シール基板付きSRAMをSOPDIP基板にと取り付ける。傾くが、できるだけ水平にする。

5.SMD部品が実装されたユニバーサルシール基板をSRAMの上に両面テープで貼り付ける。

配線汚い

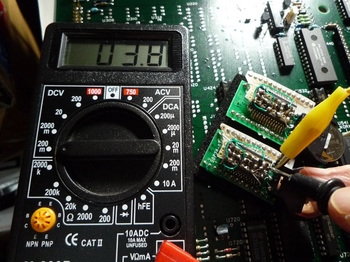

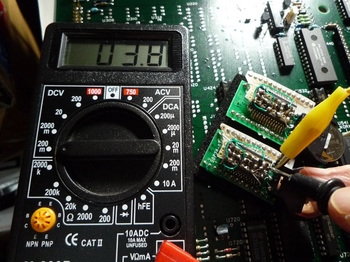

6.SRAMとシール基板を配線し、結線を確認。3Vくらいの評価電池を使ってR9 1kΩの電圧降下を測定。

電池寿命:200mAH/4uA/8760H=5.7年

7.問題なければCR2032を実装して、通電中の電流/電池バックアップ時の電流、特性を観測して、NVRAM DMY1235Yの完成。

最初に作った時、R9の電圧降下が1V(1mA)くらいあるNVRAMがあったが、実機実装すると4mV(4uA)になった。原因がわからないので、気持ちが悪い。電池電流が1mAになる事象は、再現しないのでので様子見。SRAMが斜め片側実装なので、外圧に弱く、少しの力で半田クラックが入ると思う。SRAMの実装については見直しがが必要だが、とりあえずTektoronix 2440の修理確認にはなった。

Tektronix 2440の修理部品として、昔、購入して保管してあったLow Standby Current の1Mbit SRAM(M68AF127B)を使ってDS1235相当の32K NVRAMを作成した。ただ手間や部品を新規に購入する価格を考えると素直にDS1235ABを購入するのが楽と思う。(2011年ころ作成したNVRAMのアップデート)

主要部品

・M68AF127B STMicro 1Mbit SRAM

・S80818CN SII オープンドレイン リセットIC

・BSS84 Pch FET

・28PSOPDIP変換基板

・丸ピンIC連結ソケット(両端オス)太い方が基板側

・シール基板 ユニバーサル

・シール基板 SOPIC 変換用

・CR2032用電池ソケット (縦・小型ジャンク基板から取り出し)

・RB751S/1SS405 ショットキーダイオード 30mA

・BAS40T/R ショットキーダイオード200mA

・CR2032

・抵抗、コンデンサ

シール基板が高価。丸ピン足は曲げるとすぐに折れてしまうので注意。

以下の手法、定数には間違いがあるかもしれないので、参考。

ショットキーダイオードの特性は電池寿命に影響するので、逆方向電流Irが小さいものを選択。手持ち品を測定し、1uA以下、極力 0に近いものを選定。電池側のダイオードは順方向電流は1mA程度で良いが、Vcc側はSRAMの動作電流が流れるので、100mA以上のダイオードを選定。こちらもIrが大きいと電池寿命が短くなる。R4(1Ω)は電流測定用。

リセットICは手持ちのS80818CN(検出電圧1.8V)を使ったので、検出電圧を4.5Vに変更。

Vd-=((3.3k+2.2k)/2.2k)*1.8=4.5V

Vth=((3.3k+2.2k)/2.2k)*0.09=0.225V

vd+=4.5+0.225=4.725V

S80818の検出電圧には最大2%の誤差があり、抵抗誤差は5%なので、計算式は目安にしかならない。

調整出来るようにR7(68Ω)を入れて、今はショートしてある。

DS1235ABを目標にしたが、抵抗誤差を考えるとDS1235Y相当になってしまった。

Vccが低い時にS80818の出力(E2)に1V程度の不定値が出たので、Pch FETを追加した。

FETなしのEnable信号に不定値あり

FET追加

評価中はショートや過大電流が流れる可能性あるので、3.6Vのニッケル水素電池を使った。

NVRAM裏側:電池box固定用錫めっき線が見える

シール基板:以外に高価

作成方法:

1.ユニバーサルシール基板にSMD部品を実装

2.28PSOPDIP変換基板の加工:Vcc(28P)のパターンカット、電池ソケット取り付け穴を開ける。

丸ピン(太い方が基板側)取り付け、14~27ピンに30番線くらいのリード線を半田付け、長さは15mm程度、組立後に適切な長さにカットする。半田から飛び出した丸ピンもカット。

3.SRAMの14から28ピンをSOPシール基板に半田付けする。

4.シール基板付きSRAMをSOPDIP基板にと取り付ける。傾くが、できるだけ水平にする。

5.SMD部品が実装されたユニバーサルシール基板をSRAMの上に両面テープで貼り付ける。

配線汚い

6.SRAMとシール基板を配線し、結線を確認。3Vくらいの評価電池を使ってR9 1kΩの電圧降下を測定。

電池寿命:200mAH/4uA/8760H=5.7年

7.問題なければCR2032を実装して、通電中の電流/電池バックアップ時の電流、特性を観測して、NVRAM DMY1235Yの完成。

最初に作った時、R9の電圧降下が1V(1mA)くらいあるNVRAMがあったが、実機実装すると4mV(4uA)になった。原因がわからないので、気持ちが悪い。電池電流が1mAになる事象は、再現しないのでので様子見。SRAMが斜め片側実装なので、外圧に弱く、少しの力で半田クラックが入ると思う。SRAMの実装については見直しがが必要だが、とりあえずTektoronix 2440の修理確認にはなった。

2015-12-19 21:45

nice!(1)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0