炊飯器 NP-CB15故障 E01 [修理]

<下記対応は自己責任です。メーカ保障ありません。重大な事故になる可能性あります。作業により発煙、発火の可能性あります。>

10年くらい毎日使った象印炊飯器(極め炊き NP-CB15)が、E01表示して使えなくなった。

説明書によると、E01が表示された時は販売店に持ち込む様になっている。さすがに10年経過しているので、修理は無理と思うし、新製品を購入購入した方が良いかも。ネットで検索すると、断線とあった。だめ元で、分解してみる。

蒸気口キャップの下のネジを外す。上蓋を開け、プラスチックのすきまにマイナスドライバを入れて丁寧に、こじあける。上ぶたの左右に爪がある。(こじあけるのはアルミカバーでは無い)

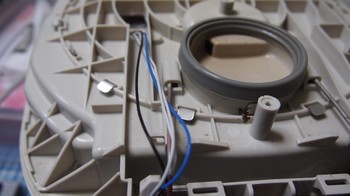

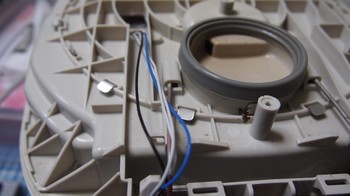

本体からふたセンサーに行くケーブルがヒンジのところで断線していた。白線が1本断線、黒線が1本被覆がひび割れていた。

補修中のため、ケーブルクランプからはずしているので、ケーブルばらけている。ケーブルは、テフロン被覆線の様だが、10年の開閉には耐えられなかった。テフロンケーブルを持っていないので耐熱ケーブルを使って断線した部分を少し延長して修理完了。これでしばらく使えるが、そろそろ買い替え時期。今まで良く働いて頂きました。

10年くらい毎日使った象印炊飯器(極め炊き NP-CB15)が、E01表示して使えなくなった。

説明書によると、E01が表示された時は販売店に持ち込む様になっている。さすがに10年経過しているので、修理は無理と思うし、新製品を購入購入した方が良いかも。ネットで検索すると、断線とあった。だめ元で、分解してみる。

蒸気口キャップの下のネジを外す。上蓋を開け、プラスチックのすきまにマイナスドライバを入れて丁寧に、こじあける。上ぶたの左右に爪がある。(こじあけるのはアルミカバーでは無い)

本体からふたセンサーに行くケーブルがヒンジのところで断線していた。白線が1本断線、黒線が1本被覆がひび割れていた。

補修中のため、ケーブルクランプからはずしているので、ケーブルばらけている。ケーブルは、テフロン被覆線の様だが、10年の開閉には耐えられなかった。テフロンケーブルを持っていないので耐熱ケーブルを使って断線した部分を少し延長して修理完了。これでしばらく使えるが、そろそろ買い替え時期。今まで良く働いて頂きました。

Tek 2440 電源故障&修理 [修理]

Tek 2440 電源故障&修理

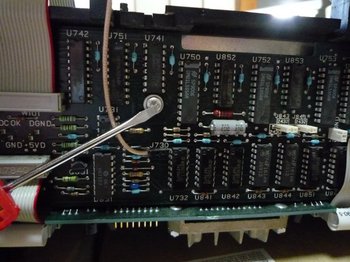

数ケ月ぶりにTek2440を持ち出し、電源を入れた。

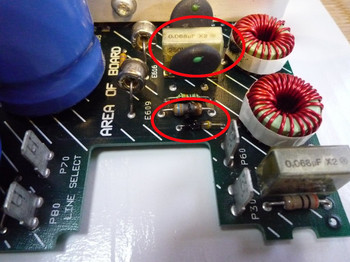

画面が出てしばらくすると、”シュー”と言う音と共に異臭発生。急遽電源を切りケースを開け、ロジック基板を目視。特に問題なし。サイド基板のDCチェックポイントでショートチェックするも異常なし。電源部あたりで鼻センサーに感あり。

アルミ板上の厚紙は、自作nVRAMのショート防止用。

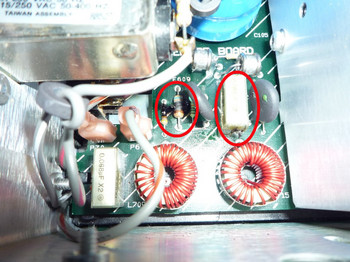

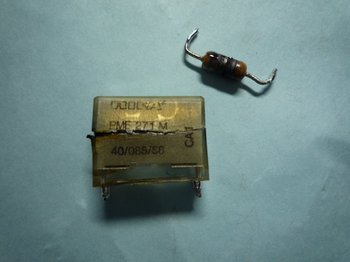

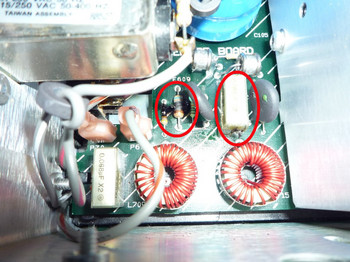

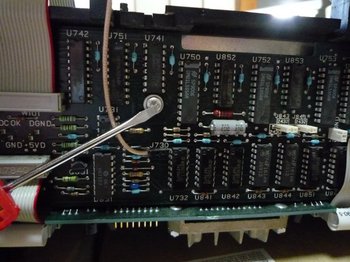

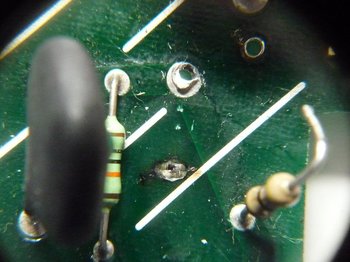

アルミの保護カバーを開けると焦げた抵抗R713と、パンクしたコンデンサC706がすぐに目に入った。

R808も黒くなっているが、抵抗値は問題無し。

電源モジュールの取り外しは、電源基板にある4ケ所のプラ製リテーナを緩め(1コはアルミ板がじゃましてドライバが入り難く苦労する)、電源基板上のネジ1本と、リアパネルで放熱板を固定しているネジを外す。サイド基板を止めているネジも外す。

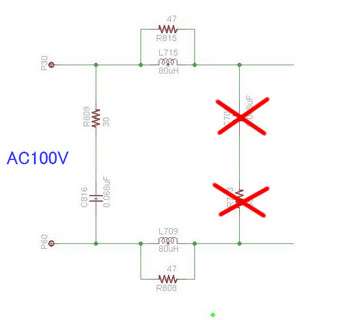

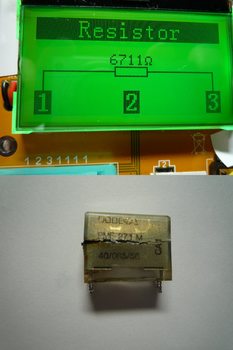

マニュアルの実装図、部品一覧より対象コンデンサ、抵抗の規格を調べた。

C706 CAP PLASTIC 0.068uF 250V

C816 CAP PLASTIC 0.068uF 250V

R713 68Ω 0.5W

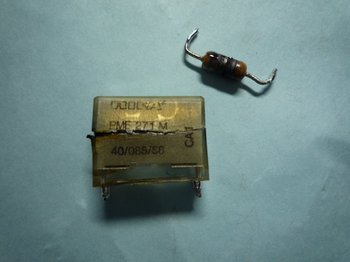

取り外したC706とR713

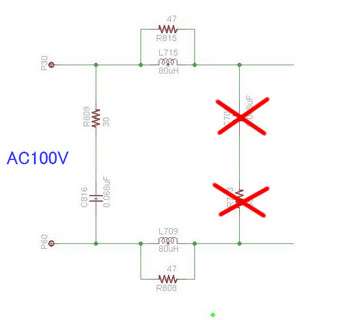

コンデンサC706がショートして、抵抗R713が損傷した模様。回路的にはノイズフィルタの様だ。

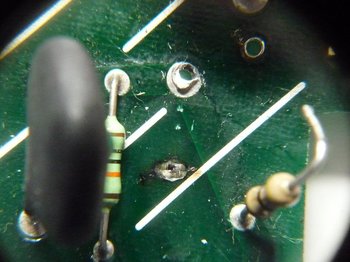

異音、異臭がした時も画面が出ていた。損傷したR713を取り外し、イソプロピルアルコールをつけた綿棒で、黒くなった基板を擦ってきれいにした。基板は綺麗になったが、抵抗の真下あたりに穴が開いていてガラス繊維が見えていた。

エポキシを補填した方が良いが、とりあえずカプトンテープで保護。幸い裏のパターンまでは損傷していなかった。

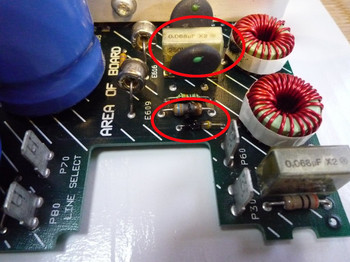

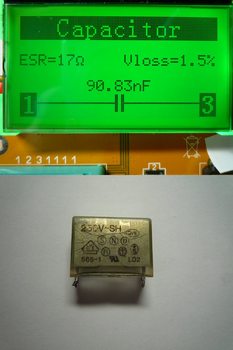

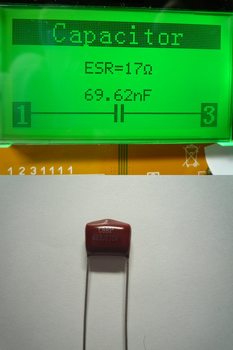

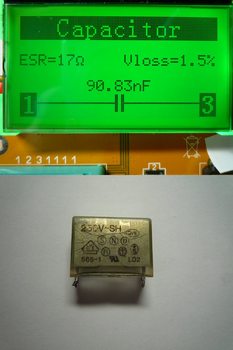

ネットで耐圧630VDC,230VACの0.068uFフィルムコンデンサ購入。 中華製なのが気になるが、すぐに入手可能なので購入。できれば後日交換したい。 基板上にはパンクしたコンデンサC706と同種のコンデンサがC816に使われている。何となく膨らんでいるのでこちらも予防交換した。

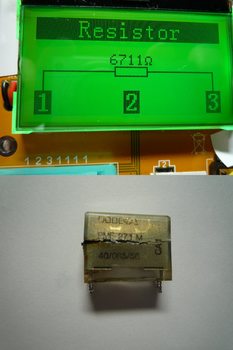

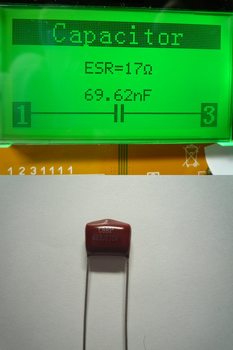

3コのコンデンサを測定した。C706はショート、C816は容量増えている。

代品コンデンサ

C706,C816,R713を交換して通電。DCの各電圧は問題なし。画面も出て異音、異臭なしでとりあえず治った。基板上の部品を見ると、C218,C225に同種のコンデンサ(2200PF)が使われていた。こちらも後日交換した方が良さそう。

数ケ月ぶりにTek2440を持ち出し、電源を入れた。

画面が出てしばらくすると、”シュー”と言う音と共に異臭発生。急遽電源を切りケースを開け、ロジック基板を目視。特に問題なし。サイド基板のDCチェックポイントでショートチェックするも異常なし。電源部あたりで鼻センサーに感あり。

アルミ板上の厚紙は、自作nVRAMのショート防止用。

アルミの保護カバーを開けると焦げた抵抗R713と、パンクしたコンデンサC706がすぐに目に入った。

R808も黒くなっているが、抵抗値は問題無し。

電源モジュールの取り外しは、電源基板にある4ケ所のプラ製リテーナを緩め(1コはアルミ板がじゃましてドライバが入り難く苦労する)、電源基板上のネジ1本と、リアパネルで放熱板を固定しているネジを外す。サイド基板を止めているネジも外す。

マニュアルの実装図、部品一覧より対象コンデンサ、抵抗の規格を調べた。

C706 CAP PLASTIC 0.068uF 250V

C816 CAP PLASTIC 0.068uF 250V

R713 68Ω 0.5W

取り外したC706とR713

コンデンサC706がショートして、抵抗R713が損傷した模様。回路的にはノイズフィルタの様だ。

異音、異臭がした時も画面が出ていた。損傷したR713を取り外し、イソプロピルアルコールをつけた綿棒で、黒くなった基板を擦ってきれいにした。基板は綺麗になったが、抵抗の真下あたりに穴が開いていてガラス繊維が見えていた。

エポキシを補填した方が良いが、とりあえずカプトンテープで保護。幸い裏のパターンまでは損傷していなかった。

ネットで耐圧630VDC,230VACの0.068uFフィルムコンデンサ購入。 中華製なのが気になるが、すぐに入手可能なので購入。できれば後日交換したい。 基板上にはパンクしたコンデンサC706と同種のコンデンサがC816に使われている。何となく膨らんでいるのでこちらも予防交換した。

3コのコンデンサを測定した。C706はショート、C816は容量増えている。

代品コンデンサ

C706,C816,R713を交換して通電。DCの各電圧は問題なし。画面も出て異音、異臭なしでとりあえず治った。基板上の部品を見ると、C218,C225に同種のコンデンサ(2200PF)が使われていた。こちらも後日交換した方が良さそう。

Aitendo GLCD M12864G7567(F12864) テスト [LCD]

Aitendoの小型SPI液晶モジュールM12864G7567を購入。

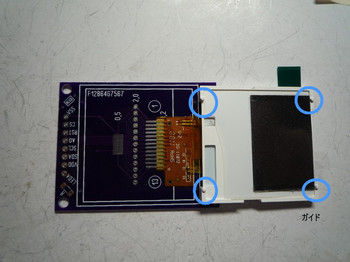

液晶モジュールF12864G7567、キャリー基板P-12864G7567、100Ω抵抗が入っている。

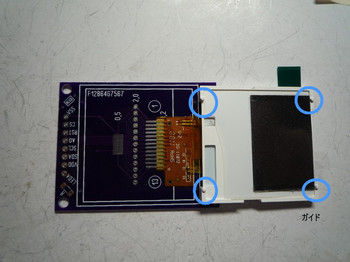

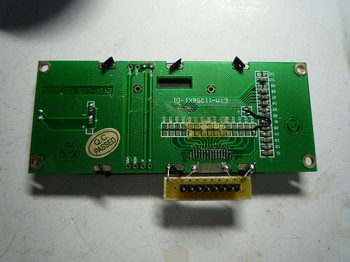

裏

FCケーブルに貼ってある両面テープの保護紙を剥がす。

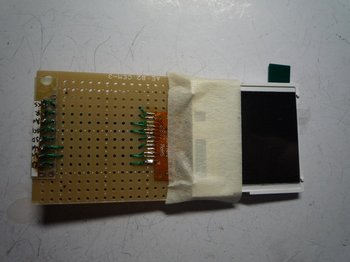

LCDを実装した時、ガイドがキャリー基板のホールに入る様にフレキの位置を合わせ、半田付け。

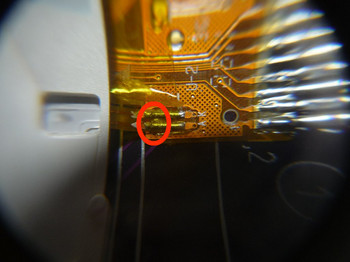

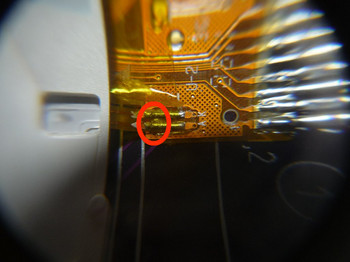

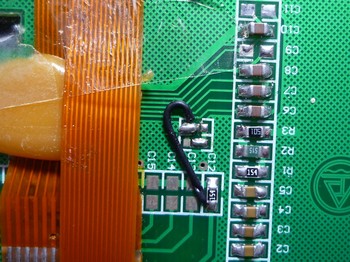

仮付けして、LEDバックライトに3.3Vを印加したが、点灯せず。フレキを拡大鏡で見てみると、クラックが入っていた。

再半田し、LEDが点灯することを確認。ついでに、カプトンテープで保護しておく。液晶裏の両面テープを追加。

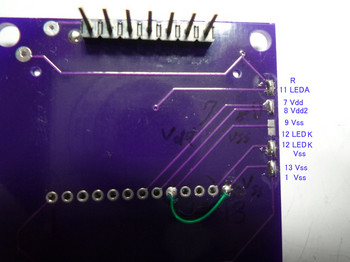

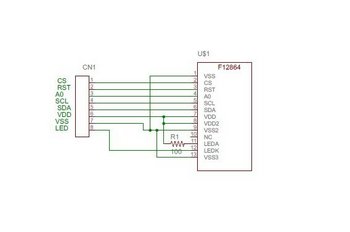

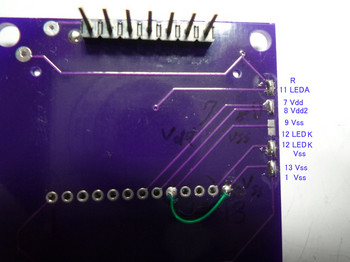

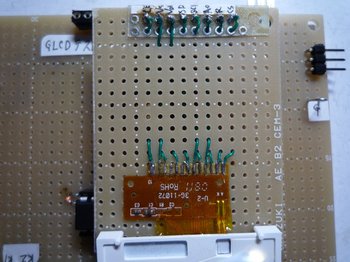

基板裏のジャンパをショートする。 今後LEDKを変更する可能性があるので、9-13はワイヤーで結線。

今までの実験で使ったC128x64のPINアサインに合わせる為、LEDAのパターンをカット、ピンをVssと接続。100Ωの片側をVddと結線する。念のためVdd,Vss、LEDのショートチェックをする。

1:CS,2:RST,3:A0,4:SCL,5:SDA,6:Vdd,7:Vss

テストボードのピンに合わせると使えるスルーホールが7コしか無い為、バックライトLEDは常時点灯とする。3.3Vで5.4mAほど流れた。

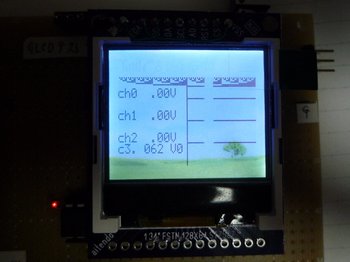

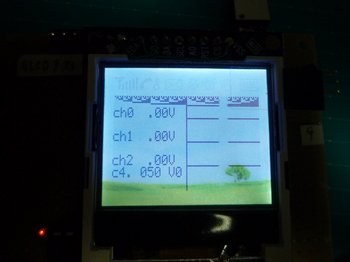

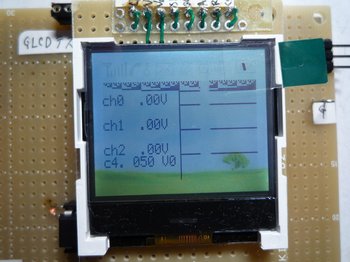

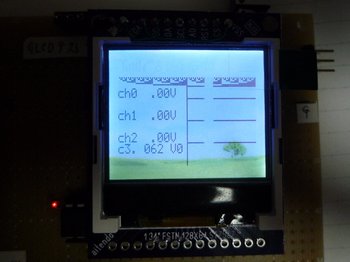

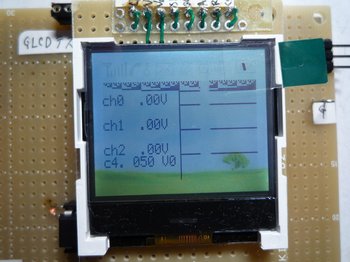

ETM-11256(NT7502)のテスト回路に実装してみる。絵は見えるが、scan方向が逆のため、文字が反転。 青空と一本の木が見える。

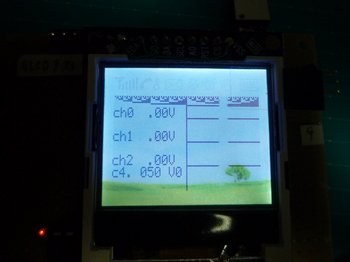

ST7567に合わせてコンパイルして見える様になった。コントラストは62位が良い。ratioは3。

反転すると、携帯のアイコンが全表示された。使いみちあるかな?

ちょっとRatioをいじってみた。Ratio:4,contrast:50くらいが良さそう。

予備に液晶モジュールF12864G7567単体も購入してある。

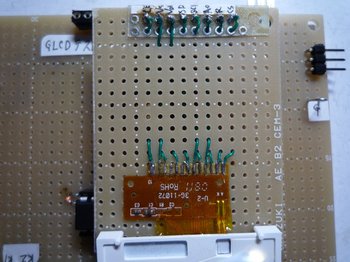

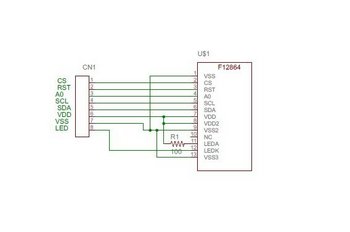

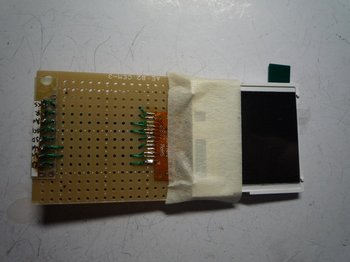

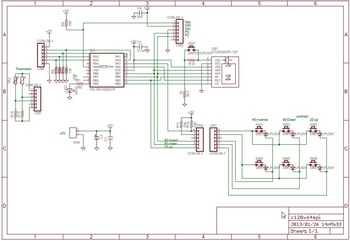

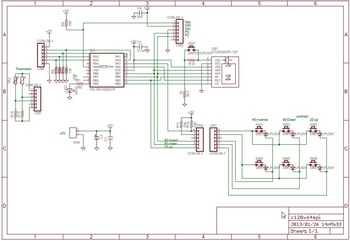

ユニバーサル基板をカットして液晶を載せた。回路図

フレキケーブルの片側を両面テープで固定。配線時にLCDがフラフラしない様にマスキングテーブで仮止めする。

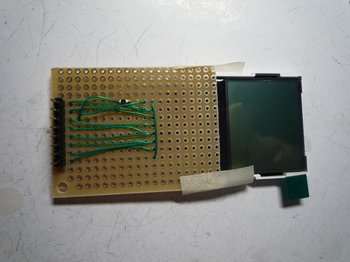

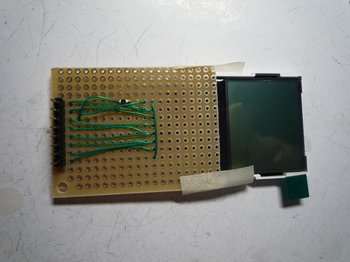

裏

配線チェック、極性チェック後、通電して動作確認。

両面テープで、LCDをユニバーサル基板に貼り付ける。

aitendoキャリー基板と比較

常時LEDonで良ければ、キャリー基板の方が工作は楽だった。

F12864テスト PICソース

LCDテスト回路(16f1827) pdf

液晶モジュールF12864G7567、キャリー基板P-12864G7567、100Ω抵抗が入っている。

裏

FCケーブルに貼ってある両面テープの保護紙を剥がす。

LCDを実装した時、ガイドがキャリー基板のホールに入る様にフレキの位置を合わせ、半田付け。

仮付けして、LEDバックライトに3.3Vを印加したが、点灯せず。フレキを拡大鏡で見てみると、クラックが入っていた。

再半田し、LEDが点灯することを確認。ついでに、カプトンテープで保護しておく。液晶裏の両面テープを追加。

基板裏のジャンパをショートする。 今後LEDKを変更する可能性があるので、9-13はワイヤーで結線。

今までの実験で使ったC128x64のPINアサインに合わせる為、LEDAのパターンをカット、ピンをVssと接続。100Ωの片側をVddと結線する。念のためVdd,Vss、LEDのショートチェックをする。

1:CS,2:RST,3:A0,4:SCL,5:SDA,6:Vdd,7:Vss

テストボードのピンに合わせると使えるスルーホールが7コしか無い為、バックライトLEDは常時点灯とする。3.3Vで5.4mAほど流れた。

ETM-11256(NT7502)のテスト回路に実装してみる。絵は見えるが、scan方向が逆のため、文字が反転。 青空と一本の木が見える。

ST7567に合わせてコンパイルして見える様になった。コントラストは62位が良い。ratioは3。

反転すると、携帯のアイコンが全表示された。使いみちあるかな?

ちょっとRatioをいじってみた。Ratio:4,contrast:50くらいが良さそう。

予備に液晶モジュールF12864G7567単体も購入してある。

ユニバーサル基板をカットして液晶を載せた。回路図

フレキケーブルの片側を両面テープで固定。配線時にLCDがフラフラしない様にマスキングテーブで仮止めする。

裏

配線チェック、極性チェック後、通電して動作確認。

両面テープで、LCDをユニバーサル基板に貼り付ける。

aitendoキャリー基板と比較

常時LEDonで良ければ、キャリー基板の方が工作は楽だった。

F12864テスト PICソース

LCDテスト回路(16f1827) pdf

GLCD ETM-11256k1-01(NT7502)動作確認 [LCD]

GLCD ETM-11256k1-01(NT7502)動作確認

aitendoから出ている安価なGLCD ETM-11256k1-01を購入。

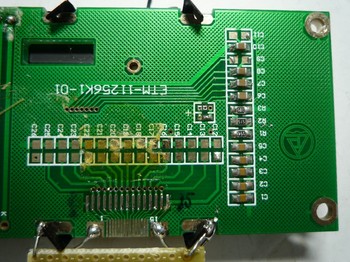

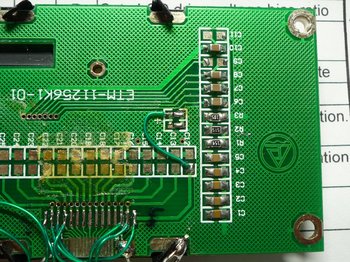

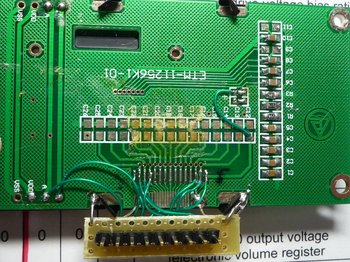

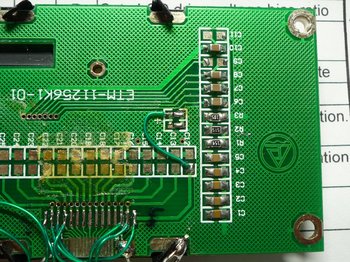

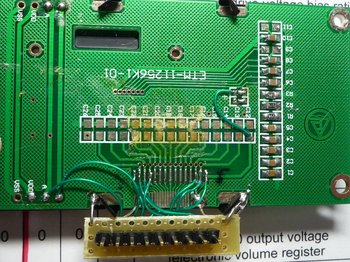

コントローラはNT7502であった。資料ダウンロード出来たので、パターン解析してみた。

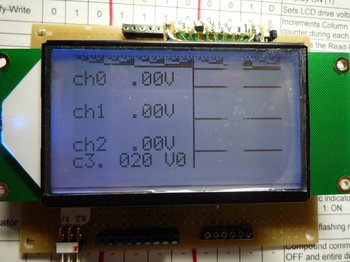

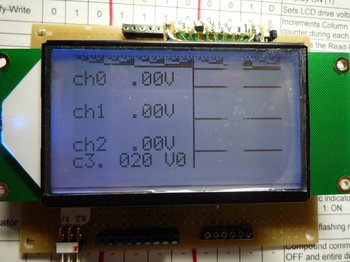

写真ではバックライトが明るく写っているが、実際はもう少し暗い。下の写真の明るさが実物に近い。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

STNのためか、スクロールは見にくい。

ドット:112x56なのが残念。

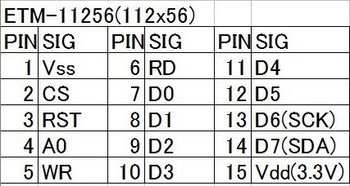

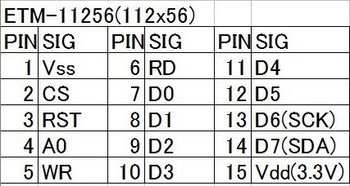

ETM-11256K1-01仕様

インタフェース:8ビットパラレル(8080)/SPI切り替え

ドット:112x56

バックライト:青

Vdd:3.3V

コントローラ:NT7502

コネクタ:0.5mmピッチ15Pフラットケーブル

ピンアサイン

基板上のジャンパ切り替えでSPIインタフェースに変更出来た。パラレルの動作は試していない。

ランドが3つあり(Vdd P/S GND)、初期はVdd-P/Sが接続されている。

Vdd-Vss間に150kの抵抗が接続されているLCDがある。

半田を除去して

P/S-GNDを接続する。VDD,P/S,GNDのランドが近いのでショートに注意。

P/S=VDD(パラレル)、P/S=GND(SPI)

NT7502仕様書を見ると、ST7565とコマンドコードが良く似ている(全部調べたわけでは無いが)。0.5mmのコネクタが無かったので、ETM-11256のフラットケーブルを除去し、ピンヘッダーを立てた。 バックライトは、LED_AをVDDと接続、LED_KをVSSと接続すると点灯。基板上のLED抵抗は75Ω。 Vss,CS,RST,A0,SCK,SDA,Vddのパターンからリードを引き出し、ピンヘッダーと接続する。

昔作った PIC16F1827によるC128x64SPI-12Pの動作確認コードを少し変更してコントラストの値を表示出来るようにした。コントラストの調整範囲が狭いので、後で調整できる様にした方が良い。 ETM-11256の場合、V0設定値は初期値20程度が良かった。 Ratioは3固定。

MPLABX V3.26

XC8 V1.36

そのままコンパイルするとエラーが一杯。

config,waitをMPLABX,XC8向けに変更、ポインタの記述が誤っていたので修正。ST7565向けに初期化ルーチンを変更、コントラストも変更。ワーニングが沢山残っている。

画素数112x56に合わせて修正。ETM-11256はコントラストの調整範囲が狭い。すぐに真っ青/真っ白になる。

ETM-11256 test PIC ソース

------------------------------------

aitendoから出ている安価なGLCD ETM-11256k1-01を購入。

コントローラはNT7502であった。資料ダウンロード出来たので、パターン解析してみた。

写真ではバックライトが明るく写っているが、実際はもう少し暗い。下の写真の明るさが実物に近い。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

STNのためか、スクロールは見にくい。

ドット:112x56なのが残念。

ETM-11256K1-01仕様

インタフェース:8ビットパラレル(8080)/SPI切り替え

ドット:112x56

バックライト:青

Vdd:3.3V

コントローラ:NT7502

コネクタ:0.5mmピッチ15Pフラットケーブル

ピンアサイン

基板上のジャンパ切り替えでSPIインタフェースに変更出来た。パラレルの動作は試していない。

ランドが3つあり(Vdd P/S GND)、初期はVdd-P/Sが接続されている。

Vdd-Vss間に150kの抵抗が接続されているLCDがある。

半田を除去して

P/S-GNDを接続する。VDD,P/S,GNDのランドが近いのでショートに注意。

P/S=VDD(パラレル)、P/S=GND(SPI)

NT7502仕様書を見ると、ST7565とコマンドコードが良く似ている(全部調べたわけでは無いが)。0.5mmのコネクタが無かったので、ETM-11256のフラットケーブルを除去し、ピンヘッダーを立てた。 バックライトは、LED_AをVDDと接続、LED_KをVSSと接続すると点灯。基板上のLED抵抗は75Ω。 Vss,CS,RST,A0,SCK,SDA,Vddのパターンからリードを引き出し、ピンヘッダーと接続する。

昔作った PIC16F1827によるC128x64SPI-12Pの動作確認コードを少し変更してコントラストの値を表示出来るようにした。コントラストの調整範囲が狭いので、後で調整できる様にした方が良い。 ETM-11256の場合、V0設定値は初期値20程度が良かった。 Ratioは3固定。

MPLABX V3.26

XC8 V1.36

そのままコンパイルするとエラーが一杯。

config,waitをMPLABX,XC8向けに変更、ポインタの記述が誤っていたので修正。ST7565向けに初期化ルーチンを変更、コントラストも変更。ワーニングが沢山残っている。

画素数112x56に合わせて修正。ETM-11256はコントラストの調整範囲が狭い。すぐに真っ青/真っ白になる。

ETM-11256 test PIC ソース

------------------------------------