デジタルオシロキット DSO138用モバイルバッテリー自作 [電子工作]

注意:リチウムバッテリを使った工作なので、発煙、発火の危険性あり

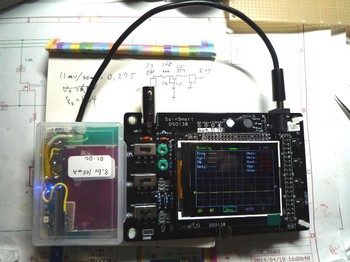

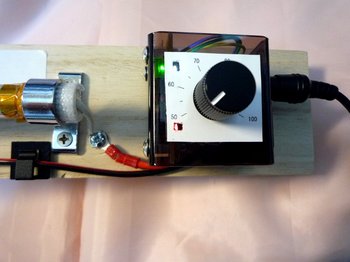

DSO138を組み立てたので、移動時にも使える様に8V出力のモバイルバッテリを作って見た。幾つか問題が残っているが、とりあえず使える。

仕様と言う程ではないが、DSO138用電源として使えることを目標とする。

・USBコネクタから充電

・出力:8V150mA

・リチウム電池使用

・できるだけ小型に。

主要部品

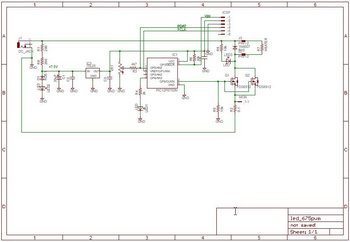

充電コントローラ:TP4057

DCDCコンバータ :FP6291

FET :IRLML6402

リチウム電池 :3.6V1.3A

ポリスイッチ :350mA

TP4057,FP6291はAitendo、FET、ポリスイッチは秋月から購入。リチウム電池はジャンクノートのバッテリパックを分解して流用。分解時に個々の電池電圧を測定し、電圧が残っているものを選別。電池電圧が非常に低いか、0Vのものは使えない。充電して持ち直すのもあるが、期待は薄い。リチウム電池には、絶縁シートと、絶縁紙を両面テープで貼り付け、ショートを防止する。絶縁に十分注意。

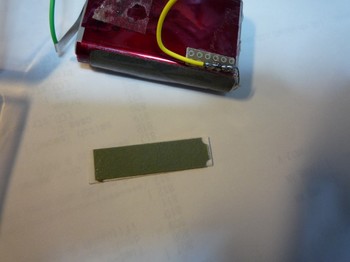

ケースは、100円ショップの3個108円のプラケースを利用。

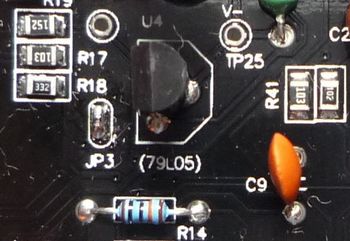

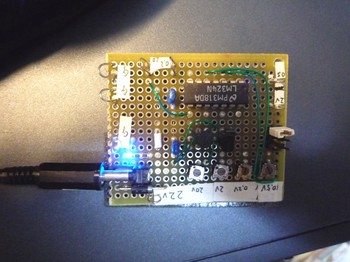

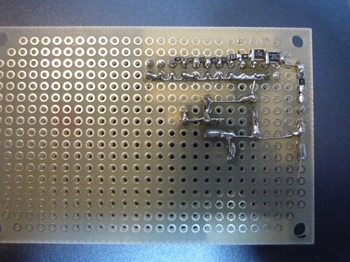

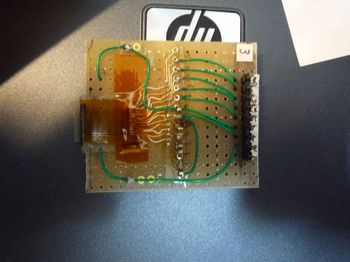

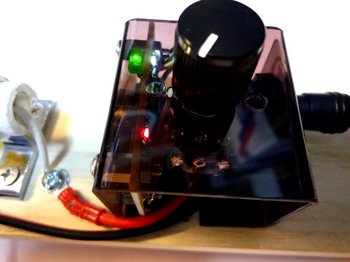

TP4057とFP6291は外形がSOT23なので、変換基板を利用。プラケースに電池を入れ、隙間に入る様にユニバーサル基板をカット。カットしたユニバーサル基板にSOT変換基板に載せたTP4057とFP6291を実装。

TP4057は充電電流500mAが可能であるが、発熱を考慮し電流を300mAに制限(R=3.3K)。

DCDCコンバータFP6291の推奨コイルは3.3~4.7uHであるが、手持ちの33uHを使った。推奨より一桁インダクタンスが大きい為か、効率が50%前後と悪かった。そのうちコイルを交換の予定。

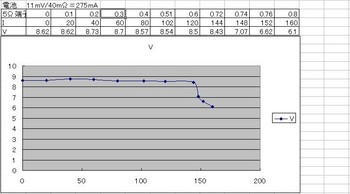

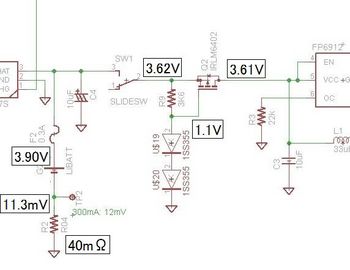

電池に流れる電流を測定するため、40mΩの抵抗をシリーズに入れた。またショート保護の為ポリスイッチを入れたが、電池電流が思ったより多く、350mAのポリスイッチでは電圧降下が0.3Vと大きかった。

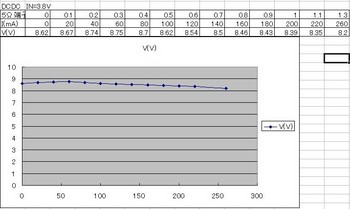

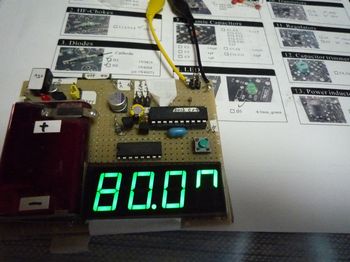

完成したモバイルバッテリーの特性

あまり良くない。出力8.5V140mA。ポリスイッチの電圧ドロップが0.3Vと大きい。電力変換効率は50%程度と悪い。

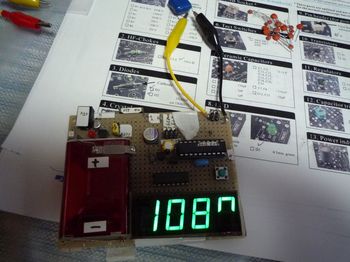

DCDCコンバータの特性。

外部電源から3.8Vを供給した時の特性。8V出力に250mA以上流せるがDCDCの入力に1A流れたので、測定中断。保護電流見直し必要。

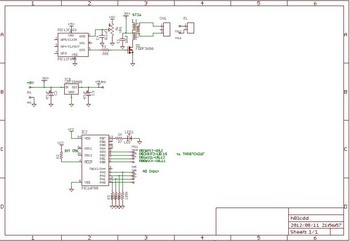

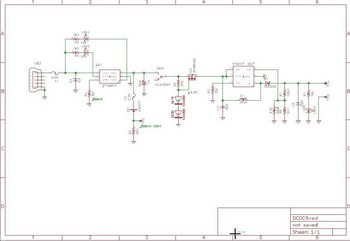

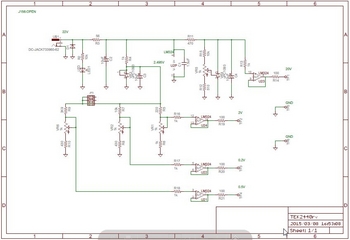

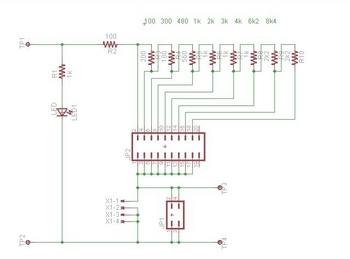

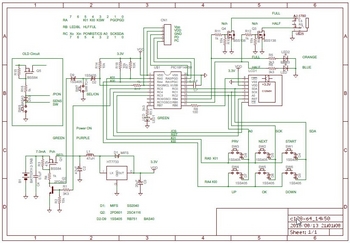

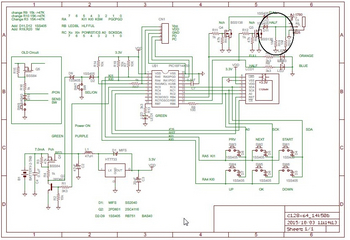

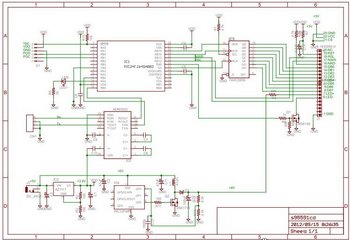

参考回路図

見え難いので、最後にpdf回路図を追加。

充電中

充電完了

不具合、改善点

1.DCDCの効率改善。コイル見直し。

2.ポリSWの動作電流見直し

3.FET SWの動作電圧が低い。Vd1.1V+FET Vgs2.5V=3.6Vと予想したがもっと低い電圧で導通している

4.DCDCの保護電流が大きい。

5.リチウムのケース側電極が+極になっている。ショート防止を強化。

DSO138接続で、バッテリから270mA流れている

DCDC8Vpdf

-------------------------------------------------

Hantek DSO5102P デジタルオシロスコープ 100MHz 1Gs 2CH 7" TFT 40k 800x480 【並行輸入品】

- 出版社/メーカー: Hantek

- メディア: その他

Seeedstudio DSO Touch ポケットサイズ ストレージオシロスコープ デジタル

- 出版社/メーカー: Seeedstudio

- メディア: おもちゃ&ホビー

Seeedstudio DSO Nano v3 ポケットサイズ ストレージオシロスコープ デジタル

- 出版社/メーカー: Seeedstudio

- メディア: おもちゃ&ホビー

秋月 2.4inch カラーTFT デジタルオシロ キット DSO138 kit 購入 [電子工作]

秋月の新商品紹介を見ていたところ、カラーTFTデジタルオシロスコープキット DSO138が3,300円と安価で販売されていたので購入してみた。

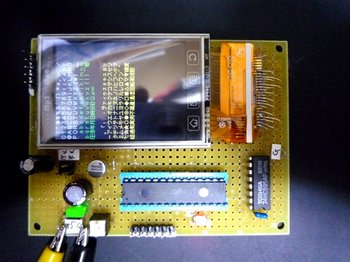

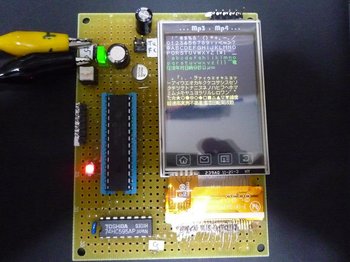

組立後

通販で現品を入手し、”さあ、これから組み立てよう” とキット制作を楽しみにしていたが、本日、秋月のサイトを見ると、JYE製のDSO138キット(3,780円)が販売されていた。JYE製が有るのを見逃したか?こちらが純正品の様でFWが新しくなっているし、さらにHWはR11の値が150Ωに変更になっていた。

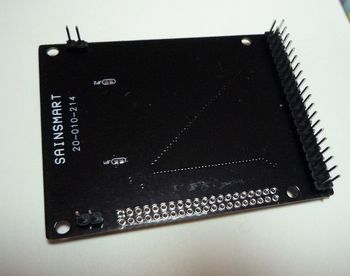

Sain Smart FW:113-13801-040,R11=1.5k,基板色黒

JYE FW:113-13801-050,R11=150Ω,基板色赤

購入時期が悪かったのはさておき、Sain Smart製DSO138を組み立てたので、紹介。

----------------------------------------------------

◆主な仕様

・サンプリングレート:1Msps

・分解能:12ビット

・サンプリングバッファ:1024バイト

・MCU:STM32F103CB

・アナログ周波数帯域:0~200kHz

・垂直軸感度:10mV/div、0.1V/div、1V/div

・垂直軸分圧比:x1、x2、x5

・水平軸タイムベース:10μs~500s

・入力抵抗:1MΩ

・最大入力:50Vp-p

・F/Wバージョン:113-13801-040

----------------------------------------------------

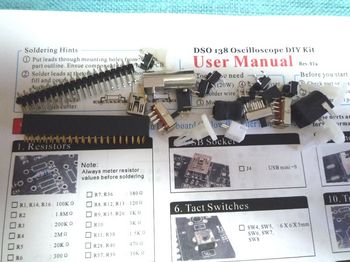

Sain Smart製DSO138キットの中身は、部品だけで説明文が何も無い。組み立て大丈夫か少し心配になる。秋月とJYEのサイトから説明書をダウンロードして見比べる。JYEは基板の色が赤、R11が1.5kからJYEは150Ωに変更になっている。

全部品が揃っているか?,値が正しいかを、確認する。

組み立てチェックリストに従って確認。部品数に過不足はなかったが、幾つか問題発見。

1.0.1uFのセラミックの容量が0,07~0.08uFとやや容量が少ない。パスコンなので、このままとするが、後日 手持ちのセラミックを追加予定。 (容量測定の基準にはニチコンの0.1uFのフィルム使用) 他のコンデンサはここまでひどくない。誤差5%内外。

0.1uFセラミック11個すべて-20%前後の誤差

手持ち0.1uFフィルムコンデンサ

2.抵抗値のばらつきが大きい。抵抗誤差マークが茶色なので、誤差1%と思われるが、3%くらいズレているのがある。1kとか120Ωなどの複数ある抵抗でも互いにばらついている。誤差の絶対値は自分のテスターの誤差もあると思うが、同一値の抵抗値でも誤差大きい。

3.L2(1mH)のinducterのリード線のピッチが異なるため、基板のスルーホールにそのままでは入らない。 少しリード線の整形する。

4.L2とC24(100uF)が物理的に干渉するので、L2を少し傾ける

User Manual(1-22)に従って部品を実装する。表面実装部品は半田付け済みなので簡単。マニュアル19項のBNCコネクタの半田付けに於いては、30Wの半田ゴテの熱量不足で、短時間では半田が十分に乗らない。40Wの半田ゴテを持ち出し、コテ2本を使ってやっとスムーズに半田できた。

メイン基板部品実装完了

JP3の接続

LCD基板にPin_headerを実装

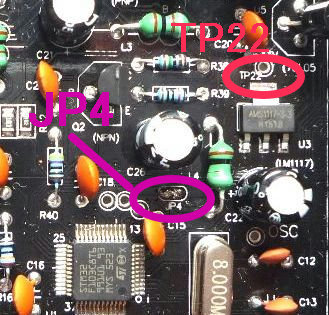

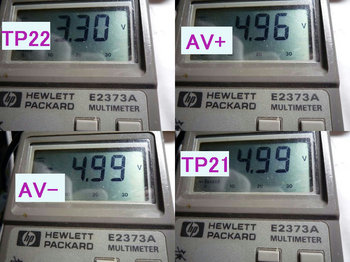

誤実装が無いこと、電源ショートが無い事を確認。電源を接続し、TP22の電圧が+3.3Vであることを確認。

一度電源を取り外し、JP4をショートする。

電源を接続し、VA+,VA-,TP21の電圧を確認する。(+5V,-5V,+5V)

電源を取り外し、LCD基板を取り付ける。

その後電源を投入する。問題なければ、Bootメッセージが出る。液晶保護シートにマジックで縦線が入っていた。後日保護シートを交換するので、良いけど。

この時の消費電流は9Vで80mAであった。

入力クリップをキャリブレーション信号J2と接続し、波形がでることを確認。0Vレベルがズレていたのでマニュアルに従って0Vレベル調整する。(J2は手持ちのピンヘッダを実装)

この後プローブのキャリブレが残っているが、省略。

波形が出たのは嬉しいが、見た感じでは波形にノイズが多い。JYEの050版では改善されているかな?

--------------------------------------------------

(AUTEK)2015ニュー ポータブルナノARM DS202 Mini携帯デジタルストレージオシロスコープDSO203

- 出版社/メーカー: オーテケ(AUTEK)

- メディア:

DSO138 デジタルオシロスコープ 自作キット(日本語訳説明書付き)

- 出版社/メーカー: JYE Tech.

- メディア: おもちゃ&ホビー

/

Hantek DSO5072P デジタルオシロスコープ 70MHz 1Gs 2CH 7" TFT WVGA(800x480) 【並行輸入品】

- 出版社/メーカー: Hantek

- メディア: その他

Seeedstudio DSO Touch ポケットサイズ ストレージオシロスコープ デジタル

- 出版社/メーカー: Seeedstudio

- メディア: おもちゃ&ホビー

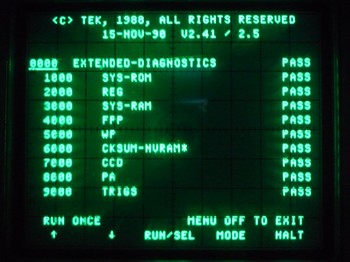

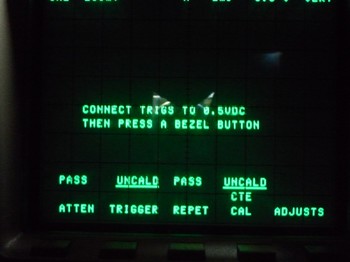

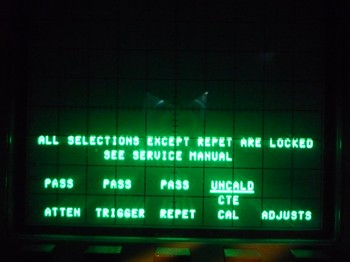

Tek2440/2430 オシロのATT 校正用電圧源 [電子工作]

自作NVRAMの電池交換後、しばらく放置してあったTek2440であるが、アッテネータがUNCALなのでキャリブレーションをしたみた。昔、TektronixのサイトからTek2430のサービスマニュアルをダウンロードしてあったのを久しぶりに見た。それによると、ATTの校正にはTEKTRONIX PG506が必要なようだが、ATTのみであれば、DCでキャリブレが出来る。あまり出番は無いかもしれないが、安定化したDCが出るように手持ちのシャントレギュレータuPC1093(TL431)を使って所望の電圧が出るようにした。ペアンプをバッファにしたが、出力電流はあまり取れないので、CH1/CH2をハイインピーダンスでのみ使う。

電源にはノートPCの22V出力のACアダプタを使った。ACアダプタ接続し、各電圧端子が所望の電圧になるようにテスターで電圧を確認しながら電圧に対応したVRを調整する。(0.2V 0.5V 2V 20V)

要求電圧は以下

CH1/CH2 ATT : 0.2V -> 2V -> 20V

TRG1/TRG2 ATT : GND -> 0.5V -> 2V

設定はサービスマニュアルを確認しながら自己責任でお願いします。キーや手順間違えて異なった設定をして、DIAGでエラーになった実績があります。TEK2430/2432/2440は同じファミリーだけど、メッセージは多少異なるかもしれませんが、画面メッセージに従ってください。一部写真を撮りそこねたので、実物で確認ください。

EXT CALを有効にするために、J156をオープンにする。

注意<J156はCCDの調整や工場設定を有効にするので、操作によりDIAGエラーが発生する事があります。異常が発生する可能性があります。メンテナンスマニュアルで確認しながら自己責任でお願いします>

EXTキャリブレーション手順

1.後部ネジ4本を外しケースを取り外して、サイド基板にあるジャンパーJ156をオープンにする

(J156はケーブルに少し隠れている)

2.ケースを取り付け、ACケーブル接続し、PowerOn

(ケース無しでは、外部より送風による冷却が必要らしい)

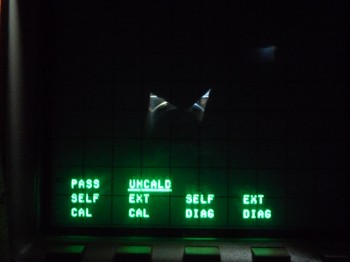

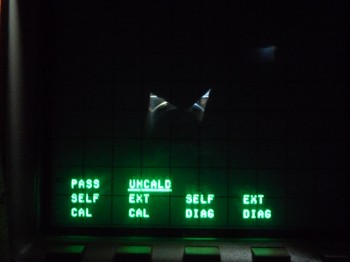

3.MENU OFF/EXTENDED FUNCTIONS を押してCAL/DIAGメニューを出す

4.NOT WARMED UPが消えるまで、10分程度待つ

5.SELF CAL 押下。RUNNINGが消えるまで待つ。10sくらい

6.CAL/DIAG ->EXT CAL

7.T型コネクタを経由して同軸でCH1/Ch2を接続。センター信号を基準電源と接続

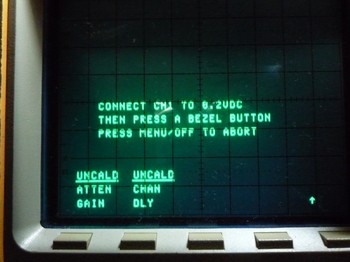

8. ATTEN 押下 -> "CONNECT CH1 TO 0.2VDC ・・"->0.2Vと接続し、ATTEN押下

9.以下同様にメッセージに従い、CH1:0.2V->2V->20V ->CH2:0.2V->2V ->20vを設定

10.Trigger 設定

11.MENUOFF/EXTENDED FUNCTIONS を押してCAL/DIAGメニューを出す

12.CAL/DIAG -> EXT CAL

13.T型コネクタを経由して同軸でTRIG1/TRIG2を接続。センター信号を基準電源と接続

14.TRIGGER 押下 "CONNECT TRIGS TO GND ・・" GNDと接続し、TRIGGER押下

15.以下同様にメッセージに従い GND ->0.5V ->2Vを設定。

16.REPETを押下 RUNNINGが消えるまで待つ。10sくらい

全体としてはUNCALは残っているがATTとTRIGのUNCALは消えた。

次の設定で、100Khzの発信源が必要になったので、以降の設定は後日とする。

Tek2440の電源をを落として、J156を接続し、ケースに入れて終わり。一部未完であるが、しばらくこのまま使用する。

サービスマニュアルによるとATTの校正は2000H毎にするのが望ましい様であるが、自作校正電源の出番は、次にバッテリ消耗した時になりそうである。

超薄型 1Gsサンプリング100MHzFFT機能付カラーポータブルデジタルオシロスコープフルセット SDS7102

- 出版社/メーカー: atex

- メディア: エレクトロニクス

(AUTEK)2015ニュー ポータブルナノARM DS202 Mini携帯デジタルストレージオシロスコープDSO203

- 出版社/メーカー: オーテケ(AUTEK)

- メディア:

v

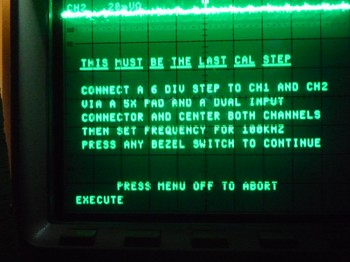

LEDテスター [電子工作]

あわせてチップLEDをチェックするために、100円ショップのプラスチックピンセットに、コネクタピンを取り付けた治具を作った。先日追加のピンセットを買いに行ったが、すでにプラピンセットは販売していなかった。残念。

-------------------

ルートアール USB 簡易電圧・電流チェッカー VA同時表示・充電最適化回路内蔵 3.4V~8.0V,0A~3A RT-USBVA5

- 出版社/メーカー: ルートアール

- メディア: エレクトロニクス

自作LED電球工作点灯チェックにLEDテスター ウェッジmcd

- 出版社/メーカー: N'sアーリアネット

- メディア:

簡単にLEDの点灯チェックができるLEDテスター LEDを差し込んでボタンを押せば簡単にLEDの色・明るさをチェックできます 約2mA~約30mAまで電流を変えてチェックできます

- 出版社/メーカー: nobrand

- メディア: エレクトロニクス

簡易型 LED テスター 工作前のLEDの色 光量 不良 点灯 チェック 確認用 LED 10本(5色×各2本) セット

- 出版社/メーカー: アジアエレクトロニクス

- メディア: その他

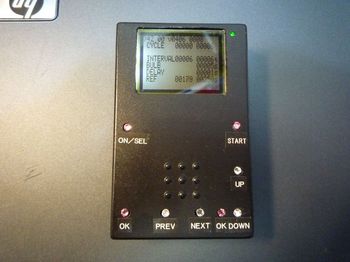

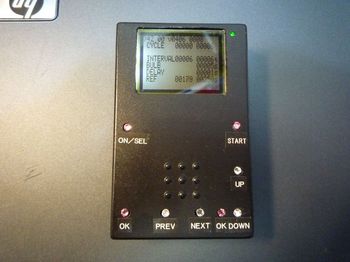

インターバルタイマー付きリモートケーブル自作 olympus C128X64SPI [電子工作]

2015.10.3 抵抗値見直し、保護回路追記

2016.07.07 FW更新:コントラスト調整メニュー追加、BULBバグ修正

http://nakjack.blog.so-net.ne.jp/2016-07-07

タイムラプス撮影をしたいが、残念ながら手持ちのOLYMPUS E-PL5には機能が無い。最近のカメラや、スマホアプリはタイムラプス機能を備えているが、E-PL5には無い。ただリモートケーブルが接続できるようになっているので、この端子を利用してみた。

正規品のリモートケーブルRM-UC1は高価なので、互換品のKenko レリーズ リモートコードを購入し分解してみた。接続を調べると、3枚の板バネを使って半押しと、全押しを実現している。ケーブル途中で切断し、3極イヤホンジャックを半田付けして。元のリモートコードとしても使える様にしておく。短電極を0Vとして、E-PL5の端子電圧は3.1V、短絡時28uA流れていた。小信号FETで十分スイッチ出来そう。

ネットをみていると、タイマーレリーズが安価で出ているが、以前使った小型液晶C128x64SPIを利用してみたくなった。表示が小さいので、目には厳しい。市販品を参考にタイマーレリーズの仕様を決めた。作るより買った方が安価で、スタイルも良いのは分かっているが、作ってみたい。コントローラには手持ちの関係で、PIC 18F14K50を採用。 PICのUSB端子をデジタルIOに使いたかったがPICに制限があるのか出来なかったのであきらめた。

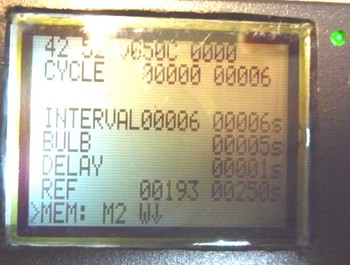

暫定仕様

・インターバル:2秒~16k秒(4.5H)

・バルブ :1秒~16k秒(4.5H)

・遅延スタート:1秒~16k秒(4.5H)

・バックライト on/off

・画面表示反転:on/off

・メモリ :4セット

・自動シャットダウン(5分) on/off

・リフレッシュ(カメラの自動電源offを解除するため定期的に半押しする)

E-PL5は5分操作しないと、電源断となってしまうので、5分毎に、自動で半押しするようにしたが、カメラ電池の持ちが気になる。外部電源が使えると良いのだが。

・各カウント値は、目標値と、カレント値を表示する。表示は秒のみ。

・カウント中は、LCD横の緑LEDを点滅させる。

・電源offはSWの3秒押しとする。

・待機中にSW操作せずに5分経過するとタイマーの電源をoffとする。

・メモリはM2~M5の4ch持つ。M1はダミーでカレント値を表示する。

・メモリ番号はNEXT/PREVで設定し、そのときの値を表示。OKで、読み出し確定。

・メモリ番号を2から5に設定し、DOWNを押下するとM1の値を指定番号のメモリに書き込む。

・バブル、遅延は有効/無効を指定する。

・タイマー動作中にSTART 押下でアボート。

・電源投入直後は、動作確認のため全文字表示と、6回分のタイマー動作がはいるが、START押下でタイマー動作は中断できる。

拡張メニュー

>MEM: M1 W メモリ NEXTでM2~M5を選定

BULB Y DELAY N BULB、DELAY 有効/無効設定

BL Y INV N SLP Y バックライト、インバート、スリープ 有効/無効設定

SHOT 1shot

REF xxxx SLP xxxx リフレッシュタイマー表示

DBG デバッグ表示

試し撮り

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

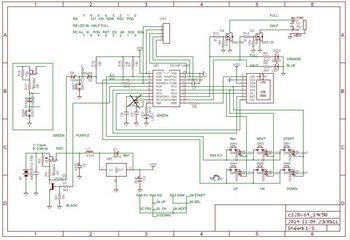

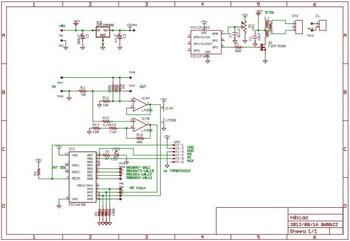

回路図(文字重なり訂正:2015.8.14)

B1あたりの囲み内の回路は旧回路で参考用

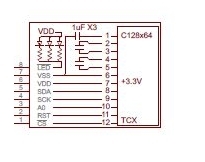

(C128x64spi実装基板)

PIC18F14K50のTMR1とTMR2の割り込みを使って時間をカウントする。内部クロック4MHzを使って、1秒単位の時間カウントと、10ms単位のタイマーでレリーズ時間を設定した。最適値は不明だが、シャッター押下時間を1秒、全押し期間を600msとしてうまく動作した。ドレインに入れたダイオードと抵抗は、保護用のつもり。

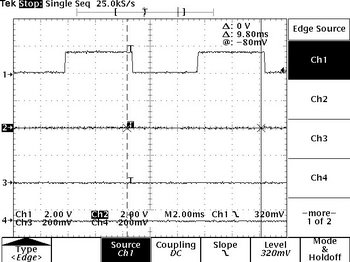

インターバル3秒のときのシャッター波形(FETのゲート波形):

シャッター時間が1秒なので、インターバルの最低を2秒としたが、プログラム的には制限していない。また。E-PL5の場合、露光時間と同じくらい、カメラの画像処理に時間がかかっているので、BULB時間の2倍以上をインターバルに設定する必要がある。一応BULBの表示に警告マークを入れたが、プログラムで制限にはしていない。将来、時間精度を上げるために31k水晶を使うことを考え、OSC端子オープンにしているが、電池電圧を測定する方が良いかも。

消費電流を少なくするためにバックライトが暗くなってしまった。動作時4.5mA、待機時0.5uAが電池から流れる。連続使用で100時間程度は使える。当初電源on/offにFETゲートを直接PICと接続していたが、待機時にも200uA流れたので、トランジスタで、スイッチすることのした。

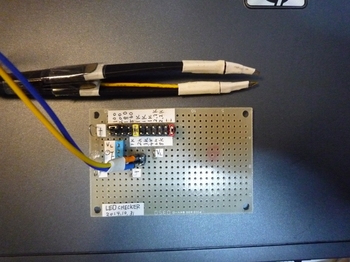

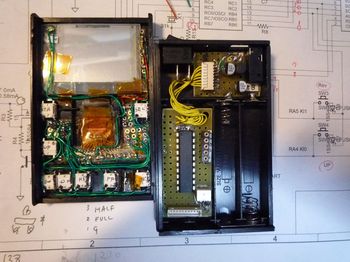

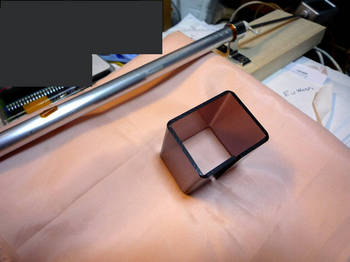

動作確認に、秋月のユニバーサル基板に部品を乗せて、100円ショップの電池BOXを利用した。内部のDCDC基板は使わない。代わりにHT7733で、3.3Vを作成。表示にまだバグが残っているが、取りあえず使ってみる。近場の景色や、星空を試し撮りして喜んでいる。

--------------------------------------------------------

昔C128x64SPIをケースに入れようとして一部ケース加工して放置してあった電池BOXを再利用する。単4が4本入る様になっているので、単4電池は2本とし、仕切りを取り除き基板を実装。C128x64SPIのFCケーブルがケースの中心部を占めてしまったので、スイッチを十字キーの配置にすることができなかった。

基板間の接続には、1.25mmピッチのコネクタを使ったが、コネクタが割りと高額のため、ケーブルの一方は基板に直接半田付けした。圧着にはエンジニアのPA-09を利用。力加減で何個か失敗したができた。両端コネクタでないので、仕上がりは汚い。3ピンコネクタはJSTのZH(1.5mm)。

表面実装SWは、ケースに接着剤で貼り付けしたので、部品交換で苦労するのは分かっているが、部品高さを抑えるため。SW押下部分がケース表面に出ていないので、プラスチックの装飾品を糊付けした。一応できたが、作りながら考えたので、使う上で多少問題あり。やはりSWが十字配列でないのが痛い。バックライトが暗いのは、将来LEDを追加して対策したい。それでも割りとコンパクトに仕上がり自己満足している。スイッチと文字が小さいのが難点。回路図に一部誤記あり。P-FET BSS84のゲート・ソース間抵抗は47k。(回路図は旧回路図、参考に残している)

文字重なりにより回路図訂正(2015.8.14)

https://onedrive.live.com/redir?resid=74C9AB699639C8F7!224&authkey=!AF1D9caTiv7qxmc&ithint=folder%2c

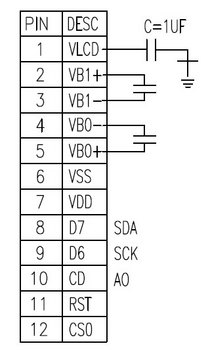

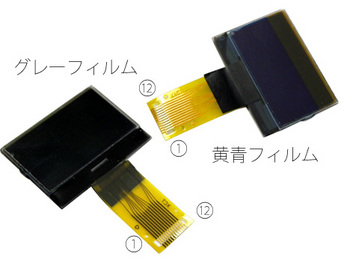

Aitendoのキャリア基板を使うと綺麗にできますが、ここでは、フィルムケーブルに直接リード線を半田付けしたので、かなり見た目汚くなっています。またLEDの極性を逆にして、PICから”L”で点灯するようにしています。LEDの電流制限抵抗はLEDの特性で異なるので無記入にしてあります。3.3Vで50から100Ω程度と思いますが、消費電流との兼ね合いで決めています。完成品の表面にOKスイッチが2個ありますが、同一接続で、どちらを押下しても良いようにしています。

(Aitendoのキャリア基板のLEDは正電圧で点灯)

補足写真追加

保護回路追記、抵抗値見直し

18F14K50のHEXと旧回路図

-------------------------------------------

2016.7.7追加

FW3本追加 18F14K50 HEX

----------------------------------

Kenko レリーズ リモートコード オリンパス用 OP12

- 出版社/メーカー: ケンコー

- メディア: Camera

OLYMPUS ミラーレス一眼 PEN E-PL7 14-42mm EZレンズキット ホワイト E-PL7 EZ LKIT WHT

- 出版社/メーカー: オリンパス

- メディア: エレクトロニクス

OLYMPUS ミラーレス一眼用 リチウムイオン充電池 BLS-50

- 出版社/メーカー: オリンパス

- メディア: 付属品

㱵

アクリル曲げ加工用ヒーターの自作/PICによる制御 [電子工作]

http://www.ne.jp/asahi/sk/k2000/c_electronic/c_heater/

近所のダイソーにニクロム線が無く、ジョイフル本田まで出かけて入手。

土台の板以外は、ここで調達。

土台の板(450x60x18) 105円 ダイソー

アルミパイプ(12mmx1m、1mm厚) 462円 30cmにカット

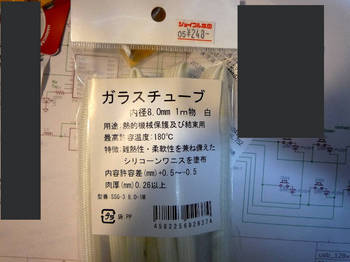

ガラスチューブ(8mmx1m) 248円

ニクロム線(0.26mmx5m) 210円

パイプの横受(13mm)×2コ 236円

0.26mmのニクロム線を手持ちパイプに巻いて、抵抗を測ると110Ω。19VのACアダプタで駆動したかったので、ニクロム線を4等分にし、並列接続で、約7Ω。19x19/7≒51w。通電後は、少し減るかも。

4本のニクロム線を平行にしながら手持ちの6mmパイプに巻いていく。8mmのガラスチューブに入れて両サイドからニクロム線が出るように引っ張る。かなりルーズな巻き具合になるが、もう少し巻き密度が欲しかった。

試しに19VACアダプタを接続して数分待つと150度以上に上昇。そのまま放置すると、190℃以上に上昇し、少しオーバパワー。パイプの横受けが13mmで、パイプの太さが12mmしかなく、ガタがあるのでパイプの両端にガラスチューブを巻いた。

試しに2mm厚のアクリルをまげて見たが、これは良い。直角にするのに少し工夫がいるが、だいたい思った様に曲がる。先人に感謝。

<使用上の注意>

本作品のご利用は、自己責任でお願いいたします。

保護回路、発熱防止回路がありません。事故、故障、その他一切の保障はできません。

長時間の通電、無人での利用は、発熱、危険が伴います。 必ず、人がついての作業を

お願い致します。

19Vアダプタでは少し熱いし、16Vではパワー不足。19Vを使って電力をコントロールしたい。

ネットをみると12F675を使ったLEDの調光のプログラムが紹介されていたので、これを流用。AD変換結果をLEDをPWMで調光する代わりに、AD結果を使ってパワーFETをスイッチする。念のため、パラレル接続し、ソース側に電流モニタ端子を付けて、電流値を測定する。12F675のPWMのソース出ていたので、ありがたく使わせていただく。コンパイル結果のhexファイルを登録。

PICで遊ぶ電子工作

http://homepage3.nifty.com/mitt/pic/xc8/xc8_675_04.html

そのままXC8でコンパイルしたhexでも温度調整は可能であったが、調整範囲が、3-100%と広いので、50%-100%に変更、さらに、電源投入時はパルス幅を最小にしラッシュカレントを少なくする様にした。効果は不明だが。15秒後からは調整範囲を50-100%とする。 実温度が不明なので、実際にはアクリルを曲げながら調整する。

アクリル板にあけた取付穴は、紙で塞いで隠した。

16Vのアダプタでは、所望の温度になるのに10分程度かかる。

pichex

sch

携帯液晶の実験(ソース登録) [電子工作]

仕様書もダウンロードできる。

下記Webを参考にPIC24FJ64で、ANK文字を表示できた。ソースを開示戴きました先人に感謝いたします。

LCD S95591

コントローラ:S6D0129

MPLAB 8.86

C30 V3.31

バグありで、RS232Cの記述も未完成だが、文字表示デモのソースを登録しておく。

https://skydrive.live.com/redir?resid=74C9AB699639C8F7!138&authkey=!AEogZ1Fs8zvw5Vc

参考サイト

電子工作室 http://www.picfun.com/PIC24F/AP/app24F11.html

ねむいさん http://nemuisan.blog.bai.ne.jp/?eid=192848

aitendo http://www.aitendo.com/

携帯液晶の実験 [電子工作]

[S95591-AAA]携帯液晶を購入した。

@500円で、安価であったことと、インタフェースピンが1mmピッチであるので、キャリーボードが無くても何とか接続できるサイズであった。また各種液晶のサンプルコードが

ねむいさんのぶろぐ(http://nemuisan.blog.bai.ne.jp/?eid=192848)にあったので、流用させていただいた。元はARM STM32のコードであるが、今回はPIC 24FJ64 向けに初期化処理を移植。液晶は8ビットインタフェースであるが、PICのピンが不足するので、HC595を使ってCPU データをシリアル変換している。結果表示速度がかなり遅いので、今後対策を検討するが、とりあえず、ANK文字表示が出来るようになった。

なおバックライトが9V20mAを必要としているので、PIC12F683を使って電圧変換している。負荷電流は20mA程度しか取れないし、安定度も悪いが、バックライトLEDは点灯するので、当面はこのままとする。また将来ターミナルにしたいので、RS232Cのレベル変換ICを実装しておく。

回路図他は、後日UP。

H8秋月ジャンク@450のLCDを電圧/電流計の表示に使う [電子工作]

H8秋月ジャンクLCDを解析した先人の情報を見ながら、2行目にも数字表示が出来るように

した。H8Sを解析したソースがあるなら、問題は無かったと思うが、たどり着かなかったので、

じぶんなりにに考えて、制限付で、PICから表示できるようになった。

制限:表示文字:0-9,A,u,- //Vのつもりのu

2行目は5文字だけ

小数点位置は固定

バーは1-15まで表示

LCDの2行目のセグメント位置がばらばらなので、6文字目をあきらめた。その制限下で、

偶数、奇数位置のセグメントデータを作ったが、1文字を表すセグメントを、2バイトに

ばらまく必要があり、プログラム容量増加になり、フリーのMikroCの2K制限にかかって

しまった。Webをみていると、microchipの、XC8コンパイラには容量制限がなく、最適化が

制限されていることなので、XC8向けに変更。MikroCのいくつかのライブラリを書き直す必要が

あり、容量も大きくなったが、一応16F88の95%を使って、当初の目的である電圧電流計に

することができた。Cをよく知っている人ならもう少し、小さくできたと思う。電源投入時に

カウントアップデモをしているが、少し長すぎたようだ。

追加したい機能は、電圧/電流の精度が悪いので、キャリブレーションできる

ようにしたい。今はオペアンプの抵抗を変更して合わせている。

電圧/電流計

4桁表示:ADが10bitなので、実用は3桁

電圧:0-30V (精度悪いので、30V程度まで)

電流:0-2A

バー:電流表示1点あたり0.1A

skydriveに16F88のソースとHEX、電圧/電流計の回路図を登録しました。

自由に使って頂いて良いですが、間違い、考え違いがあるかもしれません。一応、出所、作者を明示してください。

圧縮ファイル:h8lcdvolt.lxh

ソース:h8lcdvoltx.c

hex :h8lcdvoltxc8.hex

H8S秋月ジャンク基板LCDを使う [電子工作]

参考:nyaninya さんの”あしたなにしぉぅ”ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/nyaninya/27274170.html

ピン情報と、タイミングを解析されていたので、電圧/電流計に使用したい。

H8S秋月ジャンク基板(その2)@450円のU8から信号を取り出す。

SCK:U8.11、SI1:U8.12、INT2:U8.19、RST:Q5.C

H8sからのRST信号を受けているTrQ5のベースは、GNDに落とし、PICRB3とQ5のコレクタを接続し、PICから直接制御する。

表示の確認をするために、お試し回路、プログラムを作成した。2行目の表示は未実装。

1.ELシート用の高圧発生回路:もともとついていた高圧部品が無くなっていたので、ST26相当のトランスをスイッチングして使う。555の代わりに、8ピンPIC12F683の入力電圧に応じた周波数を発生するようにした。0-5Vで100Hz-4Khzを発生。1KHzあたりからデューテイがあやしくなるが、約500Hzくらいが一番明るい。できるだけ周波数は落とした方が寿命には良いとの情報もあるが、 とりあえず点灯できた。 もとの回路はリレーで、高圧トランスをスイッチしていたようであった。

2.7seg変換:

PIC16F88を使って電圧/電流を表示するつもりであるが、LCDのセグメント順番が、表示位置によって違っている。7segパターンを3種類も作る必要があり、めんどい。 とりあえず、1行目だけ表示することにし、うまくできた。2行目、バーは、まだできていない。

3.AD変換

電子工作etcの中の電圧、電流計を参考にしながら、表示部を作成した。

16F88電圧/電流系アダプタ

http://www8.plala.or.jp/InHisTime/

4.デモプログラム

0-1233までのカウントアップ、AN01の値を1行目に表示、バーの表示。

1回のループでは表示がうまく動作しておらず、デバッグ中。 完成しましたら登録します。 ここまでできたのも、先人の調査、解析結果が残っていたからです。

ありがとうございました。