炊飯器 NP-CB15故障 E01 [修理]

<下記対応は自己責任です。メーカ保障ありません。重大な事故になる可能性あります。作業により発煙、発火の可能性あります。>

10年くらい毎日使った象印炊飯器(極め炊き NP-CB15)が、E01表示して使えなくなった。

説明書によると、E01が表示された時は販売店に持ち込む様になっている。さすがに10年経過しているので、修理は無理と思うし、新製品を購入購入した方が良いかも。ネットで検索すると、断線とあった。だめ元で、分解してみる。

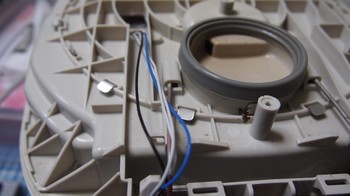

蒸気口キャップの下のネジを外す。上蓋を開け、プラスチックのすきまにマイナスドライバを入れて丁寧に、こじあける。上ぶたの左右に爪がある。(こじあけるのはアルミカバーでは無い)

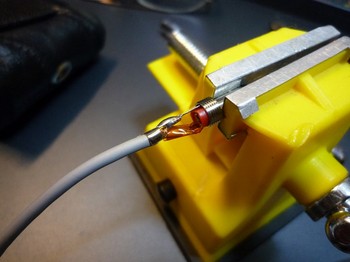

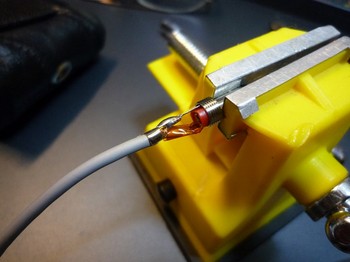

本体からふたセンサーに行くケーブルがヒンジのところで断線していた。白線が1本断線、黒線が1本被覆がひび割れていた。

補修中のため、ケーブルクランプからはずしているので、ケーブルばらけている。ケーブルは、テフロン被覆線の様だが、10年の開閉には耐えられなかった。テフロンケーブルを持っていないので耐熱ケーブルを使って断線した部分を少し延長して修理完了。これでしばらく使えるが、そろそろ買い替え時期。今まで良く働いて頂きました。

10年くらい毎日使った象印炊飯器(極め炊き NP-CB15)が、E01表示して使えなくなった。

説明書によると、E01が表示された時は販売店に持ち込む様になっている。さすがに10年経過しているので、修理は無理と思うし、新製品を購入購入した方が良いかも。ネットで検索すると、断線とあった。だめ元で、分解してみる。

蒸気口キャップの下のネジを外す。上蓋を開け、プラスチックのすきまにマイナスドライバを入れて丁寧に、こじあける。上ぶたの左右に爪がある。(こじあけるのはアルミカバーでは無い)

本体からふたセンサーに行くケーブルがヒンジのところで断線していた。白線が1本断線、黒線が1本被覆がひび割れていた。

補修中のため、ケーブルクランプからはずしているので、ケーブルばらけている。ケーブルは、テフロン被覆線の様だが、10年の開閉には耐えられなかった。テフロンケーブルを持っていないので耐熱ケーブルを使って断線した部分を少し延長して修理完了。これでしばらく使えるが、そろそろ買い替え時期。今まで良く働いて頂きました。

Tek 2440 電源故障&修理 [修理]

Tek 2440 電源故障&修理

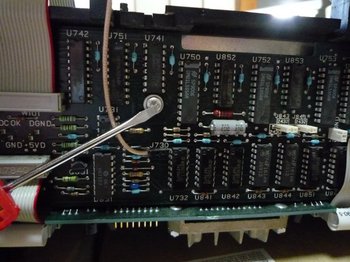

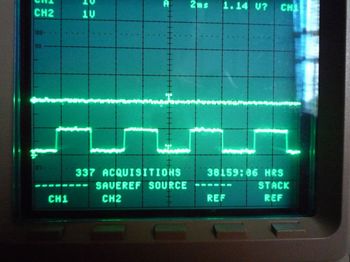

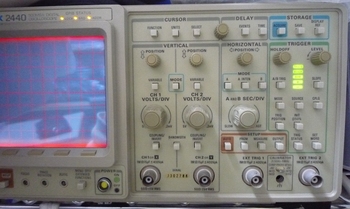

数ケ月ぶりにTek2440を持ち出し、電源を入れた。

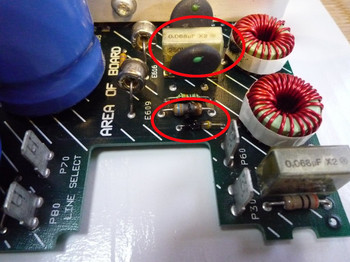

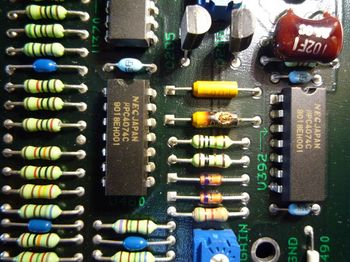

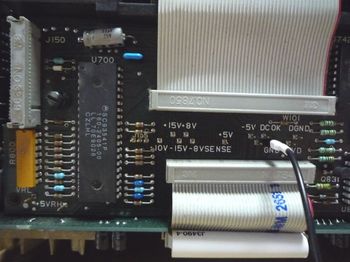

画面が出てしばらくすると、”シュー”と言う音と共に異臭発生。急遽電源を切りケースを開け、ロジック基板を目視。特に問題なし。サイド基板のDCチェックポイントでショートチェックするも異常なし。電源部あたりで鼻センサーに感あり。

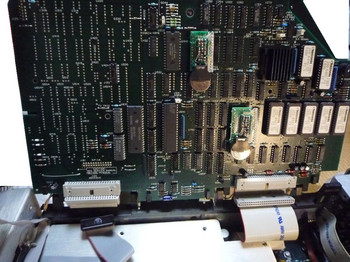

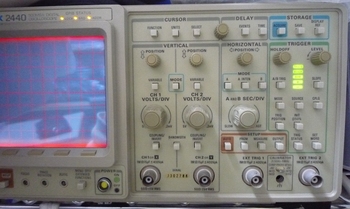

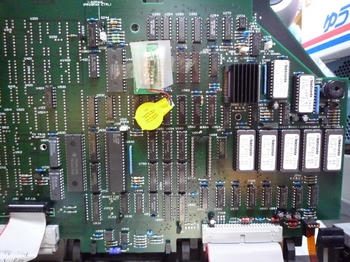

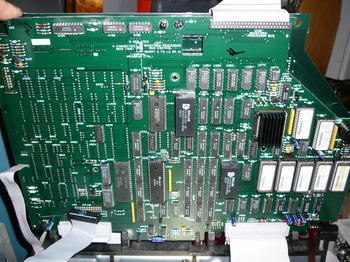

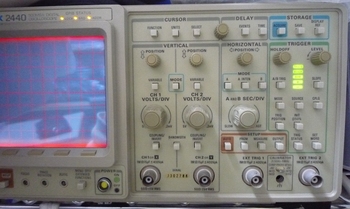

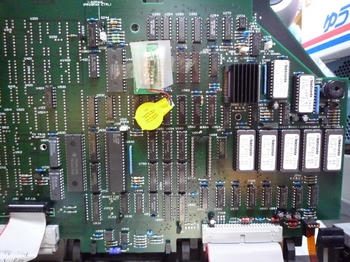

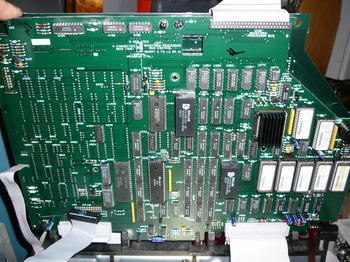

アルミ板上の厚紙は、自作nVRAMのショート防止用。

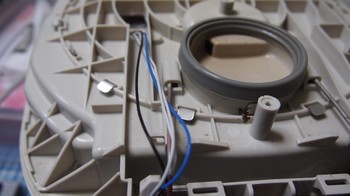

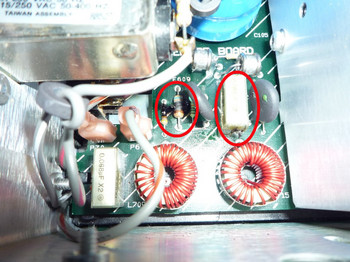

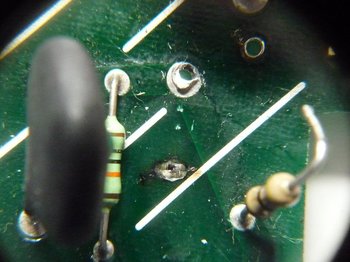

アルミの保護カバーを開けると焦げた抵抗R713と、パンクしたコンデンサC706がすぐに目に入った。

R808も黒くなっているが、抵抗値は問題無し。

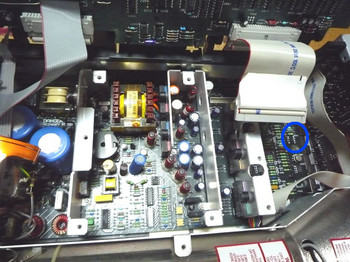

電源モジュールの取り外しは、電源基板にある4ケ所のプラ製リテーナを緩め(1コはアルミ板がじゃましてドライバが入り難く苦労する)、電源基板上のネジ1本と、リアパネルで放熱板を固定しているネジを外す。サイド基板を止めているネジも外す。

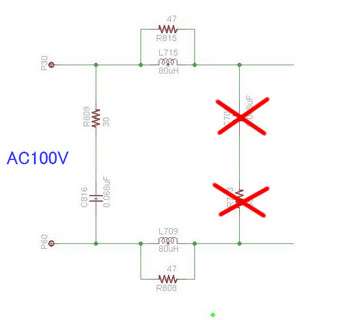

マニュアルの実装図、部品一覧より対象コンデンサ、抵抗の規格を調べた。

C706 CAP PLASTIC 0.068uF 250V

C816 CAP PLASTIC 0.068uF 250V

R713 68Ω 0.5W

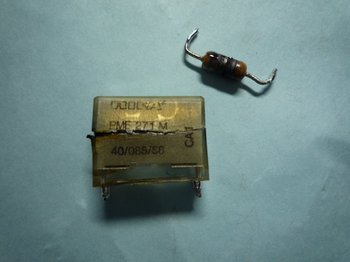

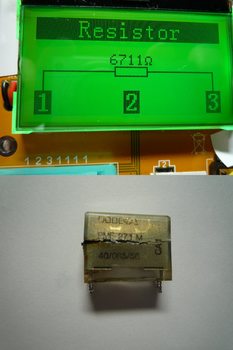

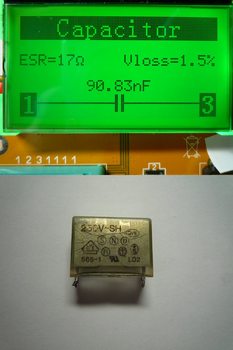

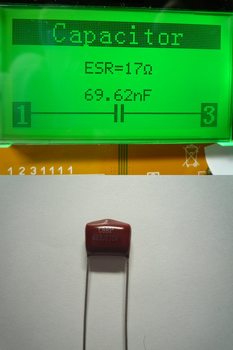

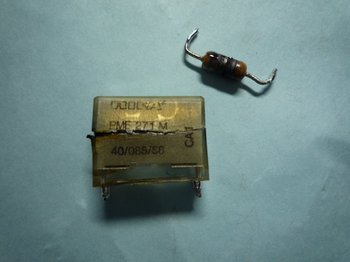

取り外したC706とR713

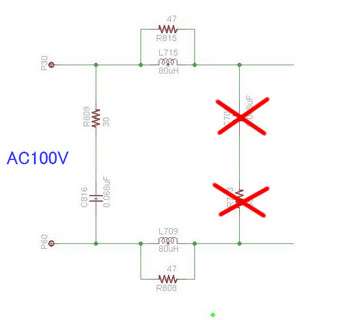

コンデンサC706がショートして、抵抗R713が損傷した模様。回路的にはノイズフィルタの様だ。

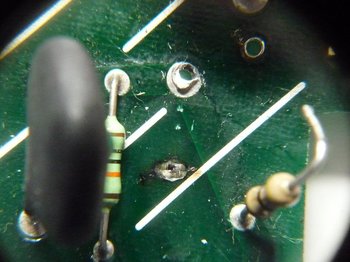

異音、異臭がした時も画面が出ていた。損傷したR713を取り外し、イソプロピルアルコールをつけた綿棒で、黒くなった基板を擦ってきれいにした。基板は綺麗になったが、抵抗の真下あたりに穴が開いていてガラス繊維が見えていた。

エポキシを補填した方が良いが、とりあえずカプトンテープで保護。幸い裏のパターンまでは損傷していなかった。

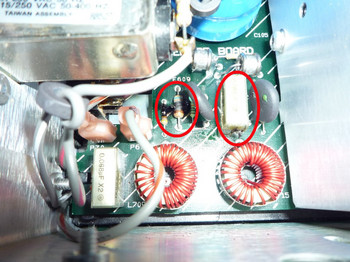

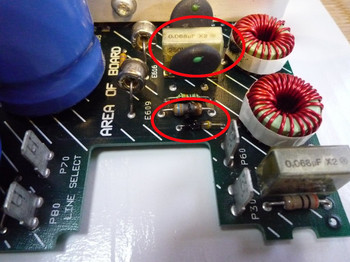

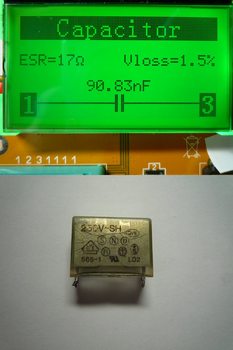

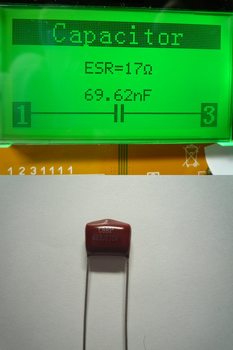

ネットで耐圧630VDC,230VACの0.068uFフィルムコンデンサ購入。 中華製なのが気になるが、すぐに入手可能なので購入。できれば後日交換したい。 基板上にはパンクしたコンデンサC706と同種のコンデンサがC816に使われている。何となく膨らんでいるのでこちらも予防交換した。

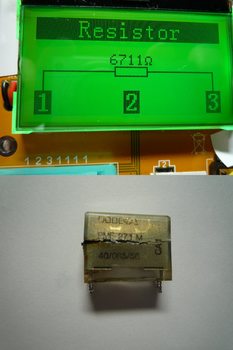

3コのコンデンサを測定した。C706はショート、C816は容量増えている。

代品コンデンサ

C706,C816,R713を交換して通電。DCの各電圧は問題なし。画面も出て異音、異臭なしでとりあえず治った。基板上の部品を見ると、C218,C225に同種のコンデンサ(2200PF)が使われていた。こちらも後日交換した方が良さそう。

数ケ月ぶりにTek2440を持ち出し、電源を入れた。

画面が出てしばらくすると、”シュー”と言う音と共に異臭発生。急遽電源を切りケースを開け、ロジック基板を目視。特に問題なし。サイド基板のDCチェックポイントでショートチェックするも異常なし。電源部あたりで鼻センサーに感あり。

アルミ板上の厚紙は、自作nVRAMのショート防止用。

アルミの保護カバーを開けると焦げた抵抗R713と、パンクしたコンデンサC706がすぐに目に入った。

R808も黒くなっているが、抵抗値は問題無し。

電源モジュールの取り外しは、電源基板にある4ケ所のプラ製リテーナを緩め(1コはアルミ板がじゃましてドライバが入り難く苦労する)、電源基板上のネジ1本と、リアパネルで放熱板を固定しているネジを外す。サイド基板を止めているネジも外す。

マニュアルの実装図、部品一覧より対象コンデンサ、抵抗の規格を調べた。

C706 CAP PLASTIC 0.068uF 250V

C816 CAP PLASTIC 0.068uF 250V

R713 68Ω 0.5W

取り外したC706とR713

コンデンサC706がショートして、抵抗R713が損傷した模様。回路的にはノイズフィルタの様だ。

異音、異臭がした時も画面が出ていた。損傷したR713を取り外し、イソプロピルアルコールをつけた綿棒で、黒くなった基板を擦ってきれいにした。基板は綺麗になったが、抵抗の真下あたりに穴が開いていてガラス繊維が見えていた。

エポキシを補填した方が良いが、とりあえずカプトンテープで保護。幸い裏のパターンまでは損傷していなかった。

ネットで耐圧630VDC,230VACの0.068uFフィルムコンデンサ購入。 中華製なのが気になるが、すぐに入手可能なので購入。できれば後日交換したい。 基板上にはパンクしたコンデンサC706と同種のコンデンサがC816に使われている。何となく膨らんでいるのでこちらも予防交換した。

3コのコンデンサを測定した。C706はショート、C816は容量増えている。

代品コンデンサ

C706,C816,R713を交換して通電。DCの各電圧は問題なし。画面も出て異音、異臭なしでとりあえず治った。基板上の部品を見ると、C218,C225に同種のコンデンサ(2200PF)が使われていた。こちらも後日交換した方が良さそう。

MOEN シングルレバー 混合水栓の水漏れ修理 [修理]

MOEN シングルハンドル混合水栓の水漏れ修理

20年以上使っている洗面所の蛇口、前から水漏れがあり、ハンドル(レバー?)の動きが悪い。

パッキン交換できるかと思いネットで検索すると、当該混合水栓は海外製品でM4621らしい。(型名が読めないので、形から想像)内部のカートリッジ1225を交換すると直るらしい。近所のホームセンターでは扱い無く、知人が予備を持っているとの事で、分けてもらった。説明書も何も無い。MOENの混合水栓の多くはこの1225らしいが、入手したのはMOENの純正品では無く、1225カートリッジの互換品。純正品にはMOENの表示があったが、入手したカートリッジにはメーカ表示も型番表示もなし。以下のyoutubeの画像とネットの参考資料を見ながらカートリッジ1225を交換した。

参考:

https://www.youtube.com/watch?v=Ge0AOYZLgV0

https://www.youtube.com/watch?v=pyBTL7GugHo

https://www.youtube.com/watch?v=OJIse2Hql2A

https://www.youtube.com/watch?v=b7Z2KsD706M :シャワー

参考図

http://igate.northernplumbing.com/partsbreakdowns/Moen/4621.pdf

互換品でもカートリッジ交換後は、レバー(ノブ?ハンドル)はスムーズに動くし、水漏れもなくなった。ノブ内部のネジ頭が腐食して取れてしまったのは予定外であった。互換カートリッジの写真は撮り忘れた。Oリングに水栓用グリースを使うのが良さそうだが、持ってなかったので使っていない。口に入っても良いものがあるかな?

混合水栓 MOEN M4621?

水、温水の元栓を締める

キャップを外す。隙間無いのでプラスチックを傷つけない様にドライバで慎重に。

ネジを緩めてノブを外す。ネジ頭が腐食しておりネジを回すと破損した。

ノブにワッシャが付いて飛び出したので、無くさない様に注意

排水口に落ちそうになりあせった。

洗面台の排水口に、事前にタオルなどを敷いて置くのが良さそう。

-8f124.jpg)

StopTubeを外す(ゴミだらけ、簡単に清掃)

クリップをゆっくり外す

元のカートリッジが本体に固着しているので、白いプラスチックの部品を使って

プライヤーで左右90度ゆっくり回転させる。最初はほとんど動かないので、慎重に。

プライヤーで金具部分を持って引き上げる。

参考:白いプラスチック部品の位置

本体の汚れをふき取って新しいカートリッジの向きを合わせてゆっくり入れる。

クリップがスムーズに入らない時はカートリッジの向きを確認する

カートリッジの向きがずれている場合は、先ほどの白い部品を使って位置あわせする。

位置穴を合わせる。

StopTubeを入れる

ワッシャーを入れる

ノブを取り付ける

ノブ取り付けネジが破損していた。手持ちのネジではピッチが合わない。

近所のホームセンターに破損したネジを持って行き、インチネジW3/16と判明。プラスネジの相当品が無かったので取りあえず在庫のあるW3/16の6角12mmとマイナス丸小ねじを購入。丸小ねじは長さ10mmで、やや短かったので、6角ネジとワッシャを使ってノブを固定した。ノブはプラスチックなので、ネジを締め付けすぎて破損しないように注意。(元々ノブ内部にはワッシャは無かったが、念のため丸小ねじ袋に入っていたワッシャを使った)

ノブのキャップを閉めて出来上がり。

水、温水の元栓を開けて、動作確認。

互換品カートリッジであったので心配したが、水漏れなし、レバーの動きスムーズ。部品代数千円と手間で交換できた。めでたしめでたし。

20年以上使っている洗面所の蛇口、前から水漏れがあり、ハンドル(レバー?)の動きが悪い。

パッキン交換できるかと思いネットで検索すると、当該混合水栓は海外製品でM4621らしい。(型名が読めないので、形から想像)内部のカートリッジ1225を交換すると直るらしい。近所のホームセンターでは扱い無く、知人が予備を持っているとの事で、分けてもらった。説明書も何も無い。MOENの混合水栓の多くはこの1225らしいが、入手したのはMOENの純正品では無く、1225カートリッジの互換品。純正品にはMOENの表示があったが、入手したカートリッジにはメーカ表示も型番表示もなし。以下のyoutubeの画像とネットの参考資料を見ながらカートリッジ1225を交換した。

参考:

https://www.youtube.com/watch?v=Ge0AOYZLgV0

https://www.youtube.com/watch?v=pyBTL7GugHo

https://www.youtube.com/watch?v=OJIse2Hql2A

https://www.youtube.com/watch?v=b7Z2KsD706M :シャワー

参考図

http://igate.northernplumbing.com/partsbreakdowns/Moen/4621.pdf

互換品でもカートリッジ交換後は、レバー(ノブ?ハンドル)はスムーズに動くし、水漏れもなくなった。ノブ内部のネジ頭が腐食して取れてしまったのは予定外であった。互換カートリッジの写真は撮り忘れた。Oリングに水栓用グリースを使うのが良さそうだが、持ってなかったので使っていない。口に入っても良いものがあるかな?

混合水栓 MOEN M4621?

水、温水の元栓を締める

キャップを外す。隙間無いのでプラスチックを傷つけない様にドライバで慎重に。

ネジを緩めてノブを外す。ネジ頭が腐食しておりネジを回すと破損した。

ノブにワッシャが付いて飛び出したので、無くさない様に注意

排水口に落ちそうになりあせった。

洗面台の排水口に、事前にタオルなどを敷いて置くのが良さそう。

-8f124.jpg)

StopTubeを外す(ゴミだらけ、簡単に清掃)

クリップをゆっくり外す

元のカートリッジが本体に固着しているので、白いプラスチックの部品を使って

プライヤーで左右90度ゆっくり回転させる。最初はほとんど動かないので、慎重に。

プライヤーで金具部分を持って引き上げる。

参考:白いプラスチック部品の位置

本体の汚れをふき取って新しいカートリッジの向きを合わせてゆっくり入れる。

クリップがスムーズに入らない時はカートリッジの向きを確認する

カートリッジの向きがずれている場合は、先ほどの白い部品を使って位置あわせする。

位置穴を合わせる。

StopTubeを入れる

ワッシャーを入れる

ノブを取り付ける

ノブ取り付けネジが破損していた。手持ちのネジではピッチが合わない。

近所のホームセンターに破損したネジを持って行き、インチネジW3/16と判明。プラスネジの相当品が無かったので取りあえず在庫のあるW3/16の6角12mmとマイナス丸小ねじを購入。丸小ねじは長さ10mmで、やや短かったので、6角ネジとワッシャを使ってノブを固定した。ノブはプラスチックなので、ネジを締め付けすぎて破損しないように注意。(元々ノブ内部にはワッシャは無かったが、念のため丸小ねじ袋に入っていたワッシャを使った)

ノブのキャップを閉めて出来上がり。

水、温水の元栓を開けて、動作確認。

互換品カートリッジであったので心配したが、水漏れなし、レバーの動きスムーズ。部品代数千円と手間で交換できた。めでたしめでたし。

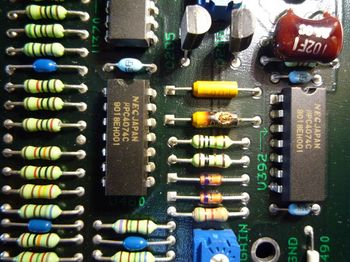

NVRAM DS1235代用品の作成 [修理]

NVRAM DS1235代用品の作成

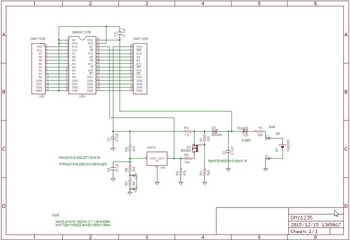

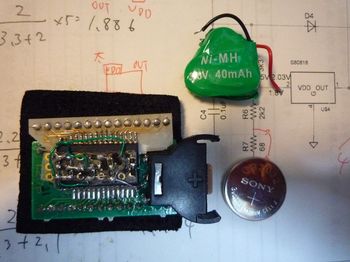

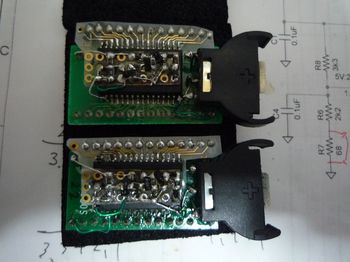

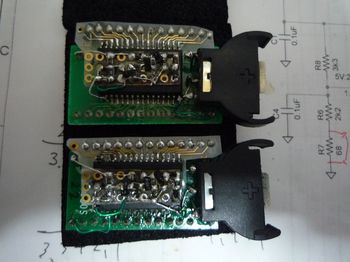

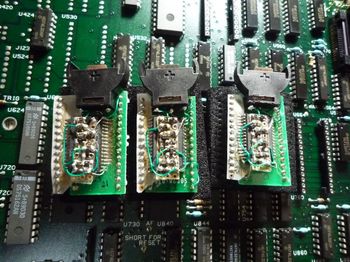

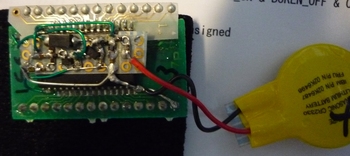

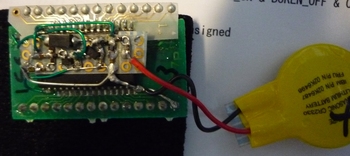

Tektronix 2440の修理部品として、昔、購入して保管してあったLow Standby Current の1Mbit SRAM(M68AF127B)を使ってDS1235相当の32K NVRAMを作成した。ただ手間や部品を新規に購入する価格を考えると素直にDS1235ABを購入するのが楽と思う。(2011年ころ作成したNVRAMのアップデート)

主要部品

・M68AF127B STMicro 1Mbit SRAM

・S80818CN SII オープンドレイン リセットIC

・BSS84 Pch FET

・28PSOPDIP変換基板

・丸ピンIC連結ソケット(両端オス)太い方が基板側

・シール基板 ユニバーサル

・シール基板 SOPIC 変換用

・CR2032用電池ソケット (縦・小型ジャンク基板から取り出し)

・RB751S/1SS405 ショットキーダイオード 30mA

・BAS40T/R ショットキーダイオード200mA

・CR2032

・抵抗、コンデンサ

シール基板が高価。丸ピン足は曲げるとすぐに折れてしまうので注意。

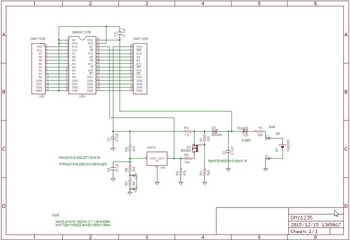

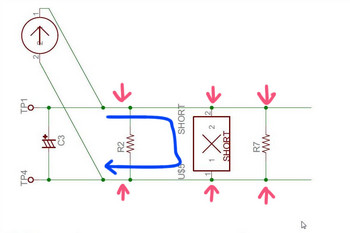

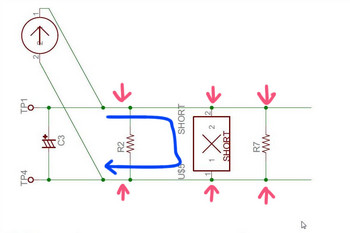

以下の手法、定数には間違いがあるかもしれないので、参考。

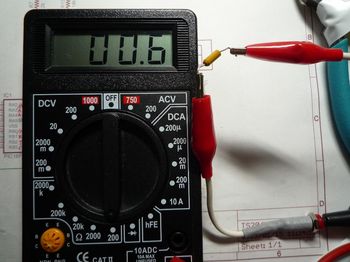

ショットキーダイオードの特性は電池寿命に影響するので、逆方向電流Irが小さいものを選択。手持ち品を測定し、1uA以下、極力 0に近いものを選定。電池側のダイオードは順方向電流は1mA程度で良いが、Vcc側はSRAMの動作電流が流れるので、100mA以上のダイオードを選定。こちらもIrが大きいと電池寿命が短くなる。R4(1Ω)は電流測定用。

リセットICは手持ちのS80818CN(検出電圧1.8V)を使ったので、検出電圧を4.5Vに変更。

Vd-=((3.3k+2.2k)/2.2k)*1.8=4.5V

Vth=((3.3k+2.2k)/2.2k)*0.09=0.225V

vd+=4.5+0.225=4.725V

S80818の検出電圧には最大2%の誤差があり、抵抗誤差は5%なので、計算式は目安にしかならない。

調整出来るようにR7(68Ω)を入れて、今はショートしてある。

DS1235ABを目標にしたが、抵抗誤差を考えるとDS1235Y相当になってしまった。

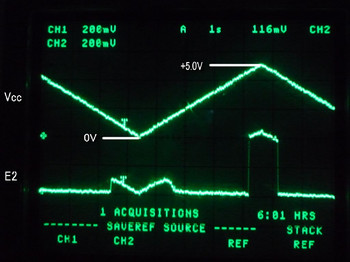

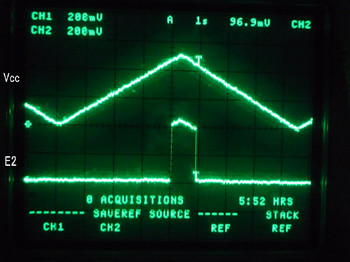

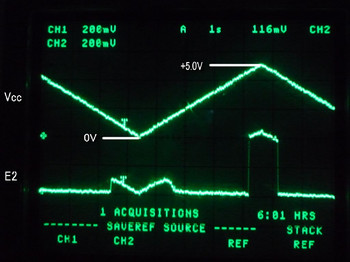

Vccが低い時にS80818の出力(E2)に1V程度の不定値が出たので、Pch FETを追加した。

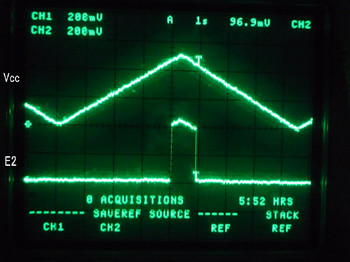

FETなしのEnable信号に不定値あり

FET追加

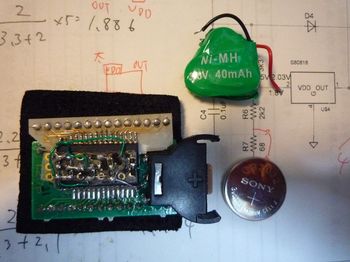

評価中はショートや過大電流が流れる可能性あるので、3.6Vのニッケル水素電池を使った。

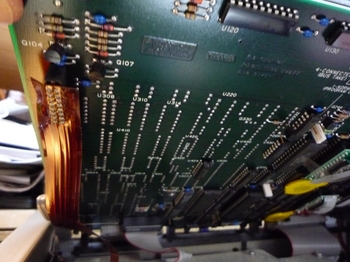

NVRAM裏側:電池box固定用錫めっき線が見える

シール基板:以外に高価

作成方法:

1.ユニバーサルシール基板にSMD部品を実装

2.28PSOPDIP変換基板の加工:Vcc(28P)のパターンカット、電池ソケット取り付け穴を開ける。

丸ピン(太い方が基板側)取り付け、14~27ピンに30番線くらいのリード線を半田付け、長さは15mm程度、組立後に適切な長さにカットする。半田から飛び出した丸ピンもカット。

3.SRAMの14から28ピンをSOPシール基板に半田付けする。

4.シール基板付きSRAMをSOPDIP基板にと取り付ける。傾くが、できるだけ水平にする。

5.SMD部品が実装されたユニバーサルシール基板をSRAMの上に両面テープで貼り付ける。

配線汚い

6.SRAMとシール基板を配線し、結線を確認。3Vくらいの評価電池を使ってR9 1kΩの電圧降下を測定。

電池寿命:200mAH/4uA/8760H=5.7年

7.問題なければCR2032を実装して、通電中の電流/電池バックアップ時の電流、特性を観測して、NVRAM DMY1235Yの完成。

最初に作った時、R9の電圧降下が1V(1mA)くらいあるNVRAMがあったが、実機実装すると4mV(4uA)になった。原因がわからないので、気持ちが悪い。電池電流が1mAになる事象は、再現しないのでので様子見。SRAMが斜め片側実装なので、外圧に弱く、少しの力で半田クラックが入ると思う。SRAMの実装については見直しがが必要だが、とりあえずTektoronix 2440の修理確認にはなった。

Tektronix 2440の修理部品として、昔、購入して保管してあったLow Standby Current の1Mbit SRAM(M68AF127B)を使ってDS1235相当の32K NVRAMを作成した。ただ手間や部品を新規に購入する価格を考えると素直にDS1235ABを購入するのが楽と思う。(2011年ころ作成したNVRAMのアップデート)

主要部品

・M68AF127B STMicro 1Mbit SRAM

・S80818CN SII オープンドレイン リセットIC

・BSS84 Pch FET

・28PSOPDIP変換基板

・丸ピンIC連結ソケット(両端オス)太い方が基板側

・シール基板 ユニバーサル

・シール基板 SOPIC 変換用

・CR2032用電池ソケット (縦・小型ジャンク基板から取り出し)

・RB751S/1SS405 ショットキーダイオード 30mA

・BAS40T/R ショットキーダイオード200mA

・CR2032

・抵抗、コンデンサ

シール基板が高価。丸ピン足は曲げるとすぐに折れてしまうので注意。

以下の手法、定数には間違いがあるかもしれないので、参考。

ショットキーダイオードの特性は電池寿命に影響するので、逆方向電流Irが小さいものを選択。手持ち品を測定し、1uA以下、極力 0に近いものを選定。電池側のダイオードは順方向電流は1mA程度で良いが、Vcc側はSRAMの動作電流が流れるので、100mA以上のダイオードを選定。こちらもIrが大きいと電池寿命が短くなる。R4(1Ω)は電流測定用。

リセットICは手持ちのS80818CN(検出電圧1.8V)を使ったので、検出電圧を4.5Vに変更。

Vd-=((3.3k+2.2k)/2.2k)*1.8=4.5V

Vth=((3.3k+2.2k)/2.2k)*0.09=0.225V

vd+=4.5+0.225=4.725V

S80818の検出電圧には最大2%の誤差があり、抵抗誤差は5%なので、計算式は目安にしかならない。

調整出来るようにR7(68Ω)を入れて、今はショートしてある。

DS1235ABを目標にしたが、抵抗誤差を考えるとDS1235Y相当になってしまった。

Vccが低い時にS80818の出力(E2)に1V程度の不定値が出たので、Pch FETを追加した。

FETなしのEnable信号に不定値あり

FET追加

評価中はショートや過大電流が流れる可能性あるので、3.6Vのニッケル水素電池を使った。

NVRAM裏側:電池box固定用錫めっき線が見える

シール基板:以外に高価

作成方法:

1.ユニバーサルシール基板にSMD部品を実装

2.28PSOPDIP変換基板の加工:Vcc(28P)のパターンカット、電池ソケット取り付け穴を開ける。

丸ピン(太い方が基板側)取り付け、14~27ピンに30番線くらいのリード線を半田付け、長さは15mm程度、組立後に適切な長さにカットする。半田から飛び出した丸ピンもカット。

3.SRAMの14から28ピンをSOPシール基板に半田付けする。

4.シール基板付きSRAMをSOPDIP基板にと取り付ける。傾くが、できるだけ水平にする。

5.SMD部品が実装されたユニバーサルシール基板をSRAMの上に両面テープで貼り付ける。

配線汚い

6.SRAMとシール基板を配線し、結線を確認。3Vくらいの評価電池を使ってR9 1kΩの電圧降下を測定。

電池寿命:200mAH/4uA/8760H=5.7年

7.問題なければCR2032を実装して、通電中の電流/電池バックアップ時の電流、特性を観測して、NVRAM DMY1235Yの完成。

最初に作った時、R9の電圧降下が1V(1mA)くらいあるNVRAMがあったが、実機実装すると4mV(4uA)になった。原因がわからないので、気持ちが悪い。電池電流が1mAになる事象は、再現しないのでので様子見。SRAMが斜め片側実装なので、外圧に弱く、少しの力で半田クラックが入ると思う。SRAMの実装については見直しがが必要だが、とりあえずTektoronix 2440の修理確認にはなった。

Tektronix 2440 修理完了 [修理]

Tektronix 2440 修理完了(一応)

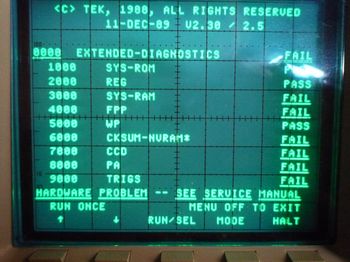

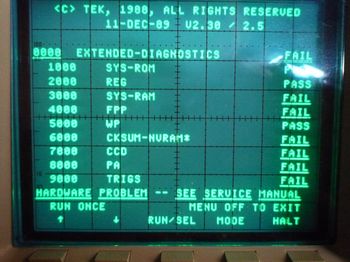

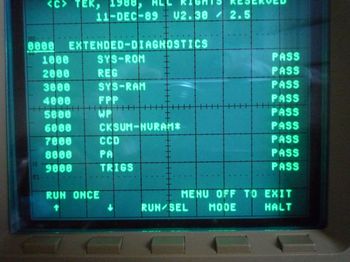

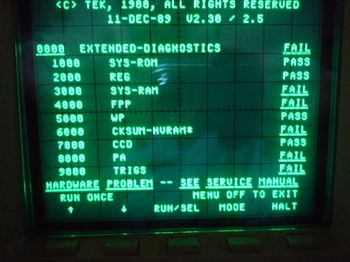

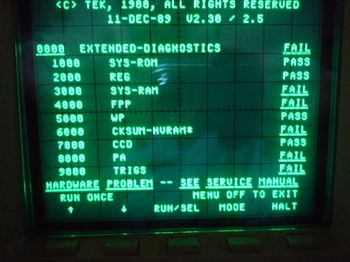

電源が入る様になったが、診断でFAILが一杯。

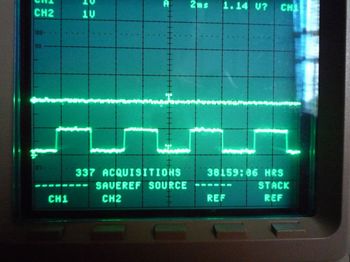

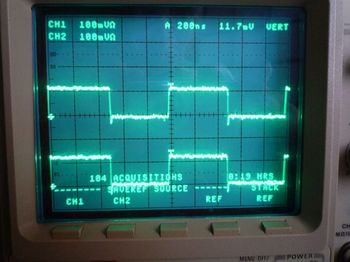

波形は出るが、稼働時間もおかしい。

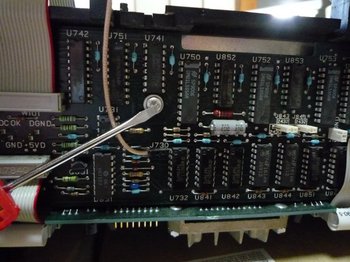

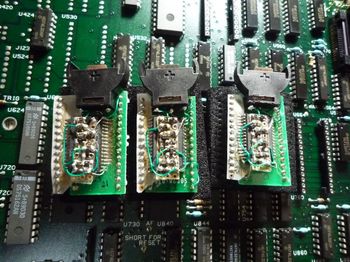

またキャリブレしても、設定が消えてしまうので、NVRAMが怪しい。自分の2440のNVRAMは、ソケット実装されていたと思うが、この2440のNVRAMは直付けになっている。28ピンICを壊さずに取り外すために、サンハヤトのシュッ太郎を購入した。併せてT22,T23のノズルを購入し口径1mmのT23と交換した。ノズルの太さは変わらない。ネットの評判では、シュッ太郎の耐久力はあまり無いそうだが、部品交換のプロでは無いので出番は少ないと思う。今までは、半田を盛り上げて、一列同時加熱でICを取り外していたが基板とICを壊したくないので購入した。

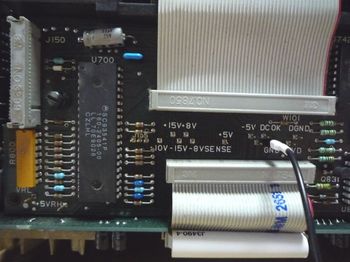

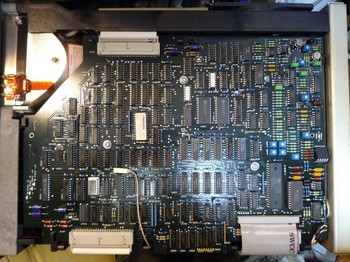

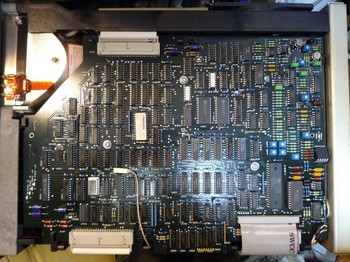

TP-100も考えたが、価格で諦めた。半田吸い取り線、100ショップの”スッポン”も念のため準備して、中古基板を使ってIC取り外しの練習をした。心を落ち着け、静電気の対策して、CPU基板を取り出し、U350とU664のNVRAMを取り外した。シュッ太郎の吸引力はやや弱いが、吸い取り線を併用して綺麗に半田が取れた。

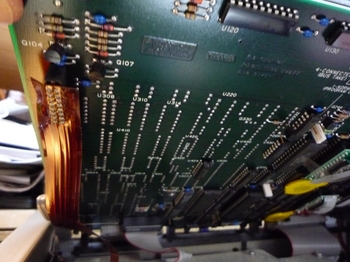

裏面にはDS1210が見える

U350とU664に28ピンの丸ピンソケットを実装。スリムタイプの28ピンソケットしか手持ちが無かったので、カットして使った。

DS1235やDS1230は数千円で入手出来る様だが(DS1230はDigikeyにあった)被疑候補が外れるかも知れないので、NVRAM代用品をM68AF127Bを使って作った。保護電圧を合わせたかったが、リセットICの都合でDS1235ABからYランクになってしまった。(電圧上昇時4.7VでEnable、電圧下降時、4.5VでDisable)後日紹介予定。

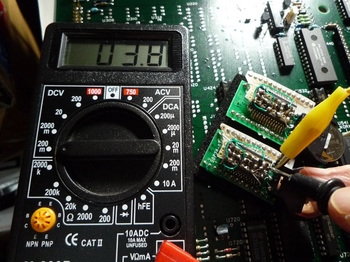

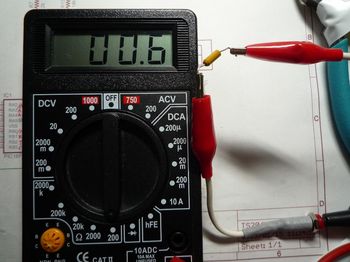

DMY1235Yを3個作ったが、1個は保持電流が1mAくらい流れる。残りは4uA程度なので、5年程度は持つかも。(電池と直列にいれた1kΩの抵抗の電圧降下を測定 :200mAH/4uA/8760H=5.7年)

DMY1235Yを2個実装してCPU基板を2440に再セット、外したケーブルの接続を確認して通電。DMY1235がシャーシにショートシないように、念のため厚紙をシャーシに両面テープで貼り付けておいた。

”カンカンカンカン”火事の警報かと思う様な警告音がしたので急遽電源を落とした。ドキドキして心臓に悪い。元のDS1235ABに戻して(ソケットにして良かった)元の状態になった。各種電圧も異常なし。U350にDS1235ABを入れ、U664にDMY1235Yを実装して動作確認した。1個は警告音はしないが、表示が出ない。他の2個もメモリのエラーが出る。DMY1235YのM68AF127Bを再半田して、再実装。全く動作しなかったのが、診断の表示は出る様になった。U664にDS1235AB,U350にDMY1235Yを実装すると、診断もパス。キャリブレもパスした。

3個作ったNVRAMのうち、2個がだめとは、工作の自信が一気に無くなった。NVRAM入れ替えで動作するが、不具合が隠れただけと思うのでメモリ試験器作った方が良さそう。(DS1235ABを購入するする事も考えたが、自作NVRAMで2440が動いてしまうと気が抜けてしまった。)

この2440はタンタルコンデンサとNVRAM交換で修理完了のはずが、LM308に余計な事をしてしまったので、後で交換予定。一応完了なので、しばらく使って見る。リチウム電池CR2032から3.8uA流れている。

1990年ころ製造した機器が、25年経過しても保守できてまだ動作することが嬉しい。

------------------------------------------------------------------------------

電源が入る様になったが、診断でFAILが一杯。

波形は出るが、稼働時間もおかしい。

またキャリブレしても、設定が消えてしまうので、NVRAMが怪しい。自分の2440のNVRAMは、ソケット実装されていたと思うが、この2440のNVRAMは直付けになっている。28ピンICを壊さずに取り外すために、サンハヤトのシュッ太郎を購入した。併せてT22,T23のノズルを購入し口径1mmのT23と交換した。ノズルの太さは変わらない。ネットの評判では、シュッ太郎の耐久力はあまり無いそうだが、部品交換のプロでは無いので出番は少ないと思う。今までは、半田を盛り上げて、一列同時加熱でICを取り外していたが基板とICを壊したくないので購入した。

TP-100も考えたが、価格で諦めた。半田吸い取り線、100ショップの”スッポン”も念のため準備して、中古基板を使ってIC取り外しの練習をした。心を落ち着け、静電気の対策して、CPU基板を取り出し、U350とU664のNVRAMを取り外した。シュッ太郎の吸引力はやや弱いが、吸い取り線を併用して綺麗に半田が取れた。

裏面にはDS1210が見える

U350とU664に28ピンの丸ピンソケットを実装。スリムタイプの28ピンソケットしか手持ちが無かったので、カットして使った。

DS1235やDS1230は数千円で入手出来る様だが(DS1230はDigikeyにあった)被疑候補が外れるかも知れないので、NVRAM代用品をM68AF127Bを使って作った。保護電圧を合わせたかったが、リセットICの都合でDS1235ABからYランクになってしまった。(電圧上昇時4.7VでEnable、電圧下降時、4.5VでDisable)後日紹介予定。

DMY1235Yを3個作ったが、1個は保持電流が1mAくらい流れる。残りは4uA程度なので、5年程度は持つかも。(電池と直列にいれた1kΩの抵抗の電圧降下を測定 :200mAH/4uA/8760H=5.7年)

DMY1235Yを2個実装してCPU基板を2440に再セット、外したケーブルの接続を確認して通電。DMY1235がシャーシにショートシないように、念のため厚紙をシャーシに両面テープで貼り付けておいた。

”カンカンカンカン”火事の警報かと思う様な警告音がしたので急遽電源を落とした。ドキドキして心臓に悪い。元のDS1235ABに戻して(ソケットにして良かった)元の状態になった。各種電圧も異常なし。U350にDS1235ABを入れ、U664にDMY1235Yを実装して動作確認した。1個は警告音はしないが、表示が出ない。他の2個もメモリのエラーが出る。DMY1235YのM68AF127Bを再半田して、再実装。全く動作しなかったのが、診断の表示は出る様になった。U664にDS1235AB,U350にDMY1235Yを実装すると、診断もパス。キャリブレもパスした。

3個作ったNVRAMのうち、2個がだめとは、工作の自信が一気に無くなった。NVRAM入れ替えで動作するが、不具合が隠れただけと思うのでメモリ試験器作った方が良さそう。(DS1235ABを購入するする事も考えたが、自作NVRAMで2440が動いてしまうと気が抜けてしまった。)

この2440はタンタルコンデンサとNVRAM交換で修理完了のはずが、LM308に余計な事をしてしまったので、後で交換予定。一応完了なので、しばらく使って見る。リチウム電池CR2032から3.8uA流れている。

1990年ころ製造した機器が、25年経過しても保守できてまだ動作することが嬉しい。

------------------------------------------------------------------------------

goot TP-100AS ポータブル自動ハンダ吸取器静電対策

- 出版社/メーカー: 太洋電機産業

- メディア: おもちゃ&ホビー

Tektronix 2440修理継続2 [修理]

Tektronix 2440修理継続2

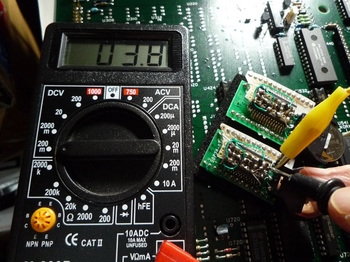

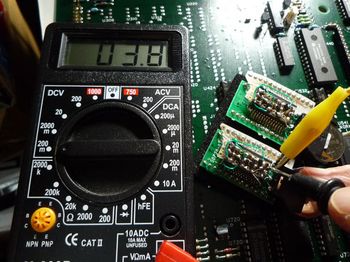

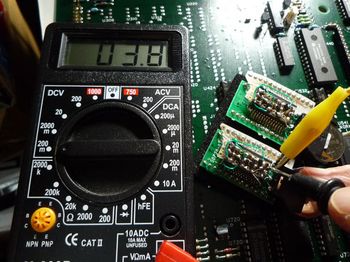

A11基板のショート部品はどれかな?ネットで検索して見るとショート位置検出ツールに、定電流を流して電圧降下を測定する方法がある様だ。平成5年に松下が特許出願(特願平5-237005)しているが、まだ未請求。出願時期より前から同手法は使われていると思うが自分で使う分には良いよね。一応AZ1117H-ADJを使って約0.1Aの定電流回路を作って、電圧ドロップを測定したが、問題のコンデンサあたりの電圧降下が一番低かった。電流値がいい加減なので、ショート抵抗の絶対値は不明。ただこの方法では、ショート位置から離れるとみな同じ電圧になるので、給電位置を変更して2回以上測定する必要がある。

A11.TimeBase基板の回路図をみると、+15Vラインに接続されている1uF以上のコンデンサは、3個(C131/22uF,C182/2.7uF,C284/2.7uF)なので、順番にはずして抵抗値を見る。ショートコンデンサ発見。+15VラインのC182/2.7uFのタンタルコンデンサがショートしていた。テスター測定で0.6Ωしかない。

代品が無かったので、コンデンサを除去して、こわごわ通電したが、発煙してびっくり、すぐに電源を落とした。基板を見ると-15VラインのC282/2.7uFが焦げていた。コンデンサは後日調達

C181/C182/C282/284は、2.7uF20Vのタンタルが使われている。15Vラインに20Vタンタルコンデンサを使うのは、耐圧不足ではないか。4個のコンデンサ(C181/C182/C282/284)を除去して通電。診断FAILが一杯あるが、画面が出た。CCDがPASSしていたのは良かった。電圧をモニタすると、すべて規格内に収まっている。

修理継続。

A11基板のショート部品はどれかな?ネットで検索して見るとショート位置検出ツールに、定電流を流して電圧降下を測定する方法がある様だ。平成5年に松下が特許出願(特願平5-237005)しているが、まだ未請求。出願時期より前から同手法は使われていると思うが自分で使う分には良いよね。一応AZ1117H-ADJを使って約0.1Aの定電流回路を作って、電圧ドロップを測定したが、問題のコンデンサあたりの電圧降下が一番低かった。電流値がいい加減なので、ショート抵抗の絶対値は不明。ただこの方法では、ショート位置から離れるとみな同じ電圧になるので、給電位置を変更して2回以上測定する必要がある。

A11.TimeBase基板の回路図をみると、+15Vラインに接続されている1uF以上のコンデンサは、3個(C131/22uF,C182/2.7uF,C284/2.7uF)なので、順番にはずして抵抗値を見る。ショートコンデンサ発見。+15VラインのC182/2.7uFのタンタルコンデンサがショートしていた。テスター測定で0.6Ωしかない。

代品が無かったので、コンデンサを除去して、こわごわ通電したが、発煙してびっくり、すぐに電源を落とした。基板を見ると-15VラインのC282/2.7uFが焦げていた。コンデンサは後日調達

C181/C182/C282/284は、2.7uF20Vのタンタルが使われている。15Vラインに20Vタンタルコンデンサを使うのは、耐圧不足ではないか。4個のコンデンサ(C181/C182/C282/284)を除去して通電。診断FAILが一杯あるが、画面が出た。CCDがPASSしていたのは良かった。電圧をモニタすると、すべて規格内に収まっている。

修理継続。

Tektronix 2440修理(継続中) [修理]

Tektronix 2440修理(継続中)

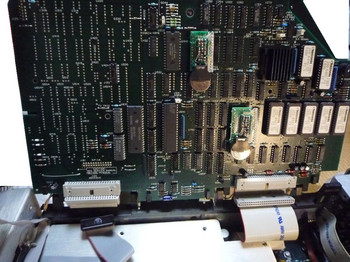

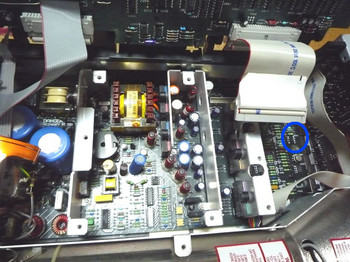

知人より動作しないTektronix 2440をもらった。手持ちのより随分きれい。通電しても画面には、3cmくらいの小さな樽の様な形が写っているのみ。TrgLEDは点灯していて、冷却ファンは回転している。

ケースを開けて見たが、基板にはホコリがついていない。綺麗な状態で助かる。nVRAMはDS1235ABWであった。

サイド基板にチェック端子が出ているので、電圧を測定。

+5VDが4.5V、+10Vが2.2V、他の端子すべて目的の電圧が出ていない。サービスマニュアルを眺めながら、U180のLM368-10の出力を見ると、ここは10V出ている。49.9kの後に1uFが接続されているが、コンデンサのところでは3Vになっている。コンデンサを片方の端子をカットしたが、電圧は低いままでかわらず。次はLM308Aだが、代品を持っていないのでしばらく悩んだが、LM308Aの端子をニッパでカットして取り出した。

これが失敗であった。めんどうがらずに、電源基板を取り出せば良かった。取り出した足の無いLM308Aの端子の痕跡に線を半田付けして、DIP基板に実装。LM308Aの試験回路を作って検査してみたが、LM308Aは無実であった。結局電源基板を取りだし、LM308Aを再実装した。後々きれいなLM308Aに交換した方がよさそう。電源をとりはずしたついでに、負荷側のショートチェックしたところ+15Vラインが1Ω以下であった。

+15Vどこかでショートしている。最初にショートチェックすべきだった。ケーブルを順に外していくとA11.TimeBase基板で+15Vラインがショートしてる。電解コンデンサの液漏れは見えない。ICショートだったらいやだな。

ショート位置検出になにかツールが無いか、探していると、一定電流を流して電圧測定する方法がある様だ。

調査継続。

知人より動作しないTektronix 2440をもらった。手持ちのより随分きれい。通電しても画面には、3cmくらいの小さな樽の様な形が写っているのみ。TrgLEDは点灯していて、冷却ファンは回転している。

ケースを開けて見たが、基板にはホコリがついていない。綺麗な状態で助かる。nVRAMはDS1235ABWであった。

サイド基板にチェック端子が出ているので、電圧を測定。

+5VDが4.5V、+10Vが2.2V、他の端子すべて目的の電圧が出ていない。サービスマニュアルを眺めながら、U180のLM368-10の出力を見ると、ここは10V出ている。49.9kの後に1uFが接続されているが、コンデンサのところでは3Vになっている。コンデンサを片方の端子をカットしたが、電圧は低いままでかわらず。次はLM308Aだが、代品を持っていないのでしばらく悩んだが、LM308Aの端子をニッパでカットして取り出した。

これが失敗であった。めんどうがらずに、電源基板を取り出せば良かった。取り出した足の無いLM308Aの端子の痕跡に線を半田付けして、DIP基板に実装。LM308Aの試験回路を作って検査してみたが、LM308Aは無実であった。結局電源基板を取りだし、LM308Aを再実装した。後々きれいなLM308Aに交換した方がよさそう。電源をとりはずしたついでに、負荷側のショートチェックしたところ+15Vラインが1Ω以下であった。

+15Vどこかでショートしている。最初にショートチェックすべきだった。ケーブルを順に外していくとA11.TimeBase基板で+15Vラインがショートしてる。電解コンデンサの液漏れは見えない。ICショートだったらいやだな。

ショート位置検出になにかツールが無いか、探していると、一定電流を流して電圧測定する方法がある様だ。

調査継続。

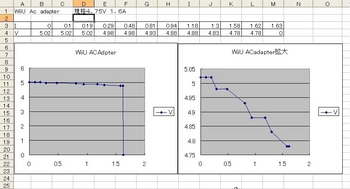

WiiUゲームパッドのACアダプタ修理・流用 [修理]

WiiUゲームパッドのACアダプタ(WUP-011)修理・流用

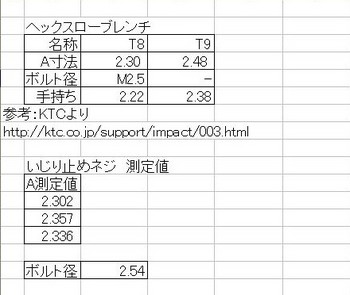

2017.7.30:ご指摘により”いじり止めネジ”サイズ訂正

注意:以下は自己責任でお願いいたします。

・ACアダプタの分解により、メーカ保証が受けられなくなります。

・コンセントから外しても内部コンデンサに高圧がチャージされているため

感電、その他事故が発生することがあります。

・分解したACアダプタの使用により、事故、他機器への波及障害、

火災などが発生する可能性があります。

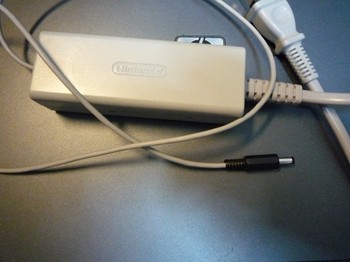

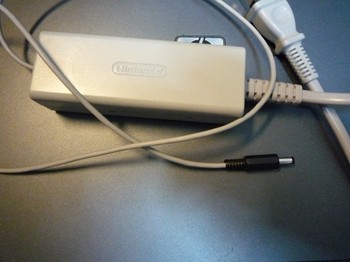

WiiUゲームパッドのACアダプタ側でケーブルの線がむき出しになり、代品を購入。

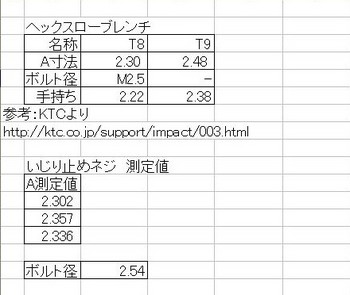

古いACアダプタをそのまま廃棄するには忍びないので、分解してみた。分解防止のためいじり止めトリクスネジ(ヘックスローブ)を2個使用している。手持ちのT9ドライバが適合。T8でも少しゆるいが使えた。 いじり止めネジはT8でした。

ネジ2本を外して、ケースのツメ(片側3ケ所、両方で6ケ所)をマイナスドライバでゆっくり押しながら順に外していく。

基板に接続されているケーブルの半田をとかして、取り外す。破損しているケーブル部分はカットし、マイナス側編線にチューブをかぶせて再度基板を接続。

ケーブルタイを、抜け防止に使う。流用するにはケーブル長が長いので、60cmくらいでカットし、DCプラグを接続。ショート防止のため、センターピンを、カプトンテープで巻いて完了。

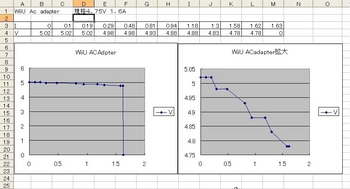

電圧がやや低く安定度悪いが、規格通り、4.75V1.6Aの電源として流用する。1.6Aで保護回路が働き、電圧が急に0Vになる。 ACプラグを抜いて少30秒程度放置で復旧する。

ACアダプタ規格:4.75V1.6A

--------------------------------------------

2017.7.30追記

結論:いじり止めネジはT8でした。手持ちT9レンチが細くなっていた。

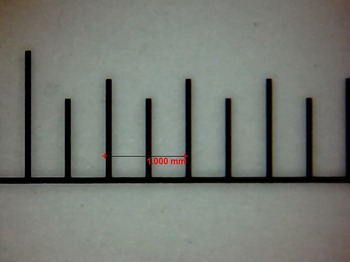

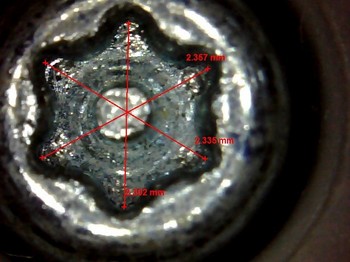

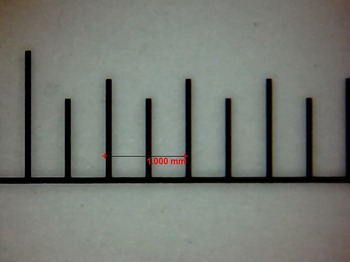

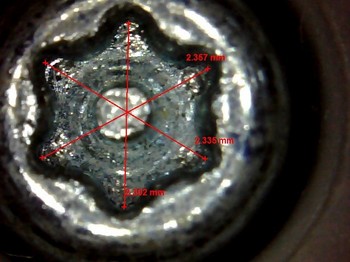

50倍拡大鏡でスケールを撮影した後、ネジトップを撮影。

レンチサイズは位置決めが難しかったので、ノギスで測定。

手持ちT9レンチのA径は、2.38mmしかなかった。

T8レンチ

ボルト径は、2.54mmであった。

いじり止めネジはT8であったが、手持ちT9レンチが細くなっていたので使えた。

訂正してお詫びいたします。

---------------

![シグネット [8本組精密ドライバーセット(ヘックスローブ)] 52287 シグネット [8本組精密ドライバーセット(ヘックスローブ)] 52287](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61%2BRi0seVCL._SL160_.jpg)

2017.7.30:ご指摘により”いじり止めネジ”サイズ訂正

注意:以下は自己責任でお願いいたします。

・ACアダプタの分解により、メーカ保証が受けられなくなります。

・コンセントから外しても内部コンデンサに高圧がチャージされているため

感電、その他事故が発生することがあります。

・分解したACアダプタの使用により、事故、他機器への波及障害、

火災などが発生する可能性があります。

WiiUゲームパッドのACアダプタ側でケーブルの線がむき出しになり、代品を購入。

古いACアダプタをそのまま廃棄するには忍びないので、分解してみた。分解防止のためいじり止めトリクスネジ(ヘックスローブ)を2個使用している。

ネジ2本を外して、ケースのツメ(片側3ケ所、両方で6ケ所)をマイナスドライバでゆっくり押しながら順に外していく。

基板に接続されているケーブルの半田をとかして、取り外す。破損しているケーブル部分はカットし、マイナス側編線にチューブをかぶせて再度基板を接続。

ケーブルタイを、抜け防止に使う。流用するにはケーブル長が長いので、60cmくらいでカットし、DCプラグを接続。ショート防止のため、センターピンを、カプトンテープで巻いて完了。

電圧がやや低く安定度悪いが、規格通り、4.75V1.6Aの電源として流用する。1.6Aで保護回路が働き、電圧が急に0Vになる。 ACプラグを抜いて少30秒程度放置で復旧する。

ACアダプタ規格:4.75V1.6A

--------------------------------------------

2017.7.30追記

結論:いじり止めネジはT8でした。手持ちT9レンチが細くなっていた。

50倍拡大鏡でスケールを撮影した後、ネジトップを撮影。

レンチサイズは位置決めが難しかったので、ノギスで測定。

手持ちT9レンチのA径は、2.38mmしかなかった。

T8レンチ

ボルト径は、2.54mmであった。

いじり止めネジはT8であったが、手持ちT9レンチが細くなっていたので使えた。

訂正してお詫びいたします。

---------------

![シグネット [8本組精密ドライバーセット(ヘックスローブ)] 52287 シグネット [8本組精密ドライバーセット(ヘックスローブ)] 52287](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61%2BRi0seVCL._SL160_.jpg)

シグネット [8本組精密ドライバーセット(ヘックスローブ)] 52287

- 出版社/メーカー: シグネット

- メディア: Automotive

東芝 TY-TPR1 ワンセグラジオ分解 [修理]

東芝 TY-TPR1 ワンセグラジオ分解

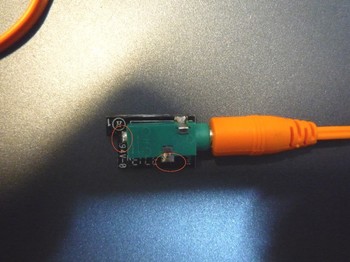

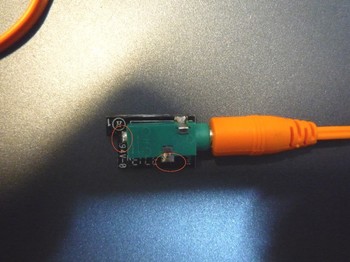

2013年10月に購入した東芝 TY-TPR1 ワンセグラジオの調子が悪くなった。症状は、時々片チャンネルが聞こえない、時々両方のチャンネルが聞こえない、プラグを動かすと聞こえる事がある、などから、ジャックの不良と思う。修理に出すことも考えたが、購入後16ケ月経過している。保障が切れているので、分解してみる。とりあえずネジ4本をはずし、ケースの隙間に精密ドライバを入れて分解。爪がしっかり入っているので、慎重にはずして行った。下側にはAMのバーアンテナがあるので、傷を付けない様に注意。

拡大鏡で見るとイヤホンジャックのセンター側とサブ基板の接続部に半田クラックを発見。半田を盛り直して片側チャンネルはOKになったが、他方はNG。残念。気を取り直して、サブ基板取り付けの半田を半田吸い取り線で除去して、基板を取り出した。他方のチャンネルにも半田クラックがあった。

イヤホンジャックの端子すべてを半田付けし直し、サブ基板との半田は、スズメッキ線を芯にして半田を盛った。ホットボンドを暖め直して修理完了。分解時に精密ドライバが当たりケースを傷付けてしまったが、イヤホンは快適になった。

2013年10月に購入した東芝 TY-TPR1 ワンセグラジオの調子が悪くなった。症状は、時々片チャンネルが聞こえない、時々両方のチャンネルが聞こえない、プラグを動かすと聞こえる事がある、などから、ジャックの不良と思う。修理に出すことも考えたが、購入後16ケ月経過している。保障が切れているので、分解してみる。とりあえずネジ4本をはずし、ケースの隙間に精密ドライバを入れて分解。爪がしっかり入っているので、慎重にはずして行った。下側にはAMのバーアンテナがあるので、傷を付けない様に注意。

拡大鏡で見るとイヤホンジャックのセンター側とサブ基板の接続部に半田クラックを発見。半田を盛り直して片側チャンネルはOKになったが、他方はNG。残念。気を取り直して、サブ基板取り付けの半田を半田吸い取り線で除去して、基板を取り出した。他方のチャンネルにも半田クラックがあった。

イヤホンジャックの端子すべてを半田付けし直し、サブ基板との半田は、スズメッキ線を芯にして半田を盛った。ホットボンドを暖め直して修理完了。分解時に精密ドライバが当たりケースを傷付けてしまったが、イヤホンは快適になった。

TOSHIBA TV音声/FM/AMラジオ ブラック TY-TPR1(K)

- 出版社/メーカー: 東芝

- メディア: エレクトロニクス

ワンセグラジオ 充電方法 が 選べる ポケットラジオ 手回し ソーラー USB充電式 電池が不要 AM/FMラジオ

- 出版社/メーカー: Design furniture

- メディア: ヘルスケア&ケア用品

Tek 2440 repair [修理]

Tektoronix 2440の修理

久しぶりに、Tektronix 2440 の電源を入たが、TRIGランプが数回フラッシュした後停止し、画面には何も表示されない。サービスマニュアルによると、プロセッサが初期化中に異常を検出して停止した様だ。

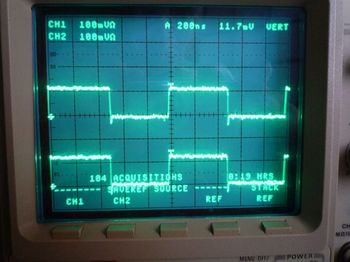

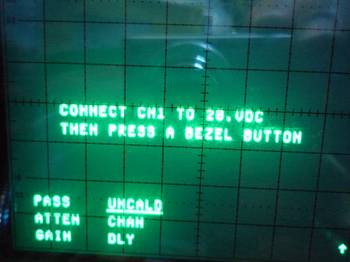

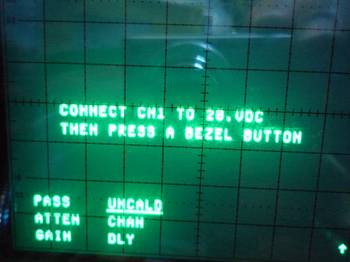

このTektoronix 2440は2011年に故障品として入手し、NVRAM DS1230の代わりに自作した代用NVRAMを使っていた。今回の故障もこのあたりが怪しいと思い電池電圧を測ると、U664の電池は0V、 U440の電池は2.7Vに低下している。3年でこの電池電圧は早過ぎる。CR2330電池を交換して3.1Vになった。電池は両面テープでICに貼り付けたが、ICの温度で電池が低寿命になったかもしれない。代用NVRAMはシャーシと接触しない様にプラ板で絶縁して再度取り付けて、立ち上がった。画面が出るようになり一応修理は完了したので、うれしい。その後のキャリブレで手順を間違えて失敗したので、診断はCCDとTRIGSの2点でFAILしているが、オシロとしては一応使えるようになった。キャリブレにはTekのPG506が必要なようだが、ATTとTRIGの設定ではDCがあれば良いので、DC電源から要求電圧を作っておいた。しばらく時間が取れないので、後日、キャリブレをやり直す予定。

ATT、TRIGのキャリブレで必要な電圧:DC 0.2V、0.5V、2V、20V

電源ONでスケールイルミネーションとTRIGランプのみ点灯

ケース外したところ

分解時の注意:基板を持ち上げる時、CPU基板にFCケーブルがコネクタ接続されているので、無理やり持ち上げると、破損する。30度くらいの位置でFC接続のコネクタを取り外す。

PROCESSOR基板:元のDS1230(32Kx8bit)の代わりに代品NVRAMを実装、U664の代用NVRAMは電池交換のため取り外し中

参考:Tek2432の基板にはDS1235(32kx8bit)が実装されている

代品NVRAM:秋月の1MSRAM M68AF127Bとコイン電池、リセットIC、ダイオードをSOP-DIP変換基板に実装。(32kx8bitとして使用)

ATTのキャリブレ中

------------------------

b

久しぶりに、Tektronix 2440 の電源を入たが、TRIGランプが数回フラッシュした後停止し、画面には何も表示されない。サービスマニュアルによると、プロセッサが初期化中に異常を検出して停止した様だ。

このTektoronix 2440は2011年に故障品として入手し、NVRAM DS1230の代わりに自作した代用NVRAMを使っていた。今回の故障もこのあたりが怪しいと思い電池電圧を測ると、U664の電池は0V、 U440の電池は2.7Vに低下している。3年でこの電池電圧は早過ぎる。CR2330電池を交換して3.1Vになった。電池は両面テープでICに貼り付けたが、ICの温度で電池が低寿命になったかもしれない。代用NVRAMはシャーシと接触しない様にプラ板で絶縁して再度取り付けて、立ち上がった。画面が出るようになり一応修理は完了したので、うれしい。その後のキャリブレで手順を間違えて失敗したので、診断はCCDとTRIGSの2点でFAILしているが、オシロとしては一応使えるようになった。キャリブレにはTekのPG506が必要なようだが、ATTとTRIGの設定ではDCがあれば良いので、DC電源から要求電圧を作っておいた。しばらく時間が取れないので、後日、キャリブレをやり直す予定。

ATT、TRIGのキャリブレで必要な電圧:DC 0.2V、0.5V、2V、20V

電源ONでスケールイルミネーションとTRIGランプのみ点灯

ケース外したところ

分解時の注意:基板を持ち上げる時、CPU基板にFCケーブルがコネクタ接続されているので、無理やり持ち上げると、破損する。30度くらいの位置でFC接続のコネクタを取り外す。

PROCESSOR基板:元のDS1230(32Kx8bit)の代わりに代品NVRAMを実装、U664の代用NVRAMは電池交換のため取り外し中

参考:Tek2432の基板にはDS1235(32kx8bit)が実装されている

代品NVRAM:秋月の1MSRAM M68AF127Bとコイン電池、リセットIC、ダイオードをSOP-DIP変換基板に実装。(32kx8bitとして使用)

ATTのキャリブレ中

------------------------

超薄型 1Gsサンプリング100MHzFFT機能付カラーポータブルデジタルオシロスコープフルセット SDS7102

- 出版社/メーカー: atex

- メディア: エレクトロニクス

デジタルオシロスコープ 50Mhz 500MS/s SDS1052DL

- 出版社/メーカー: eWave

- メディア: エレクトロニクス

DSO203 ミニキット 72MHz 4-CH STM32 ポケット デジタル オシロスコープ メタルシェル

- 出版社/メーカー: サインソニック(SainSonic)

- メディア: エレクトロニクス

b