ESP8266 WiFiの実験 [ESPWiFi]

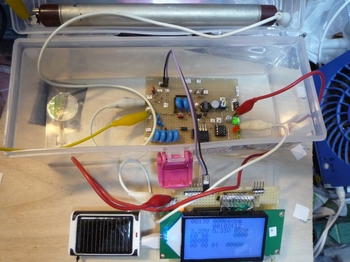

ESP8266の実験

多くの事例を参考に、遅まきながらESP8266-WROOMを試してみた。

参考URL

https://www.mgo-tec.com/esp8266-board-install01-html

http://ehbtj.com/electronics/esp8266-as-arduino/

http://qiita.com/azusa9/items/264165005aefaa3e8d7d

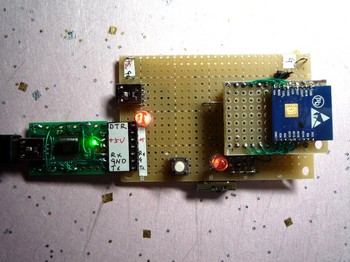

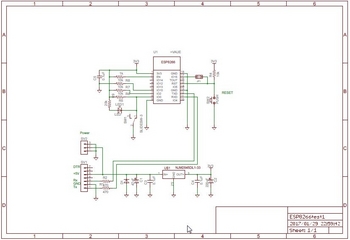

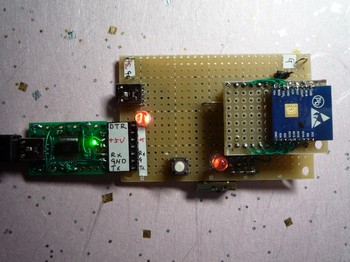

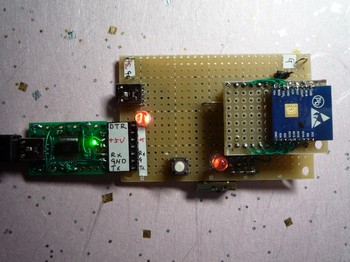

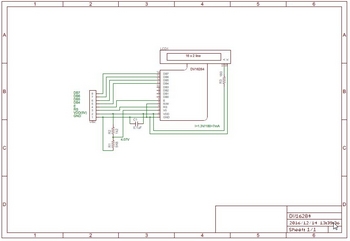

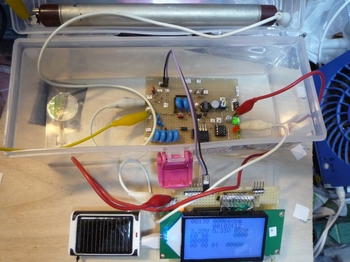

準備

1.ESP-WROOM-2 秋月で購入。

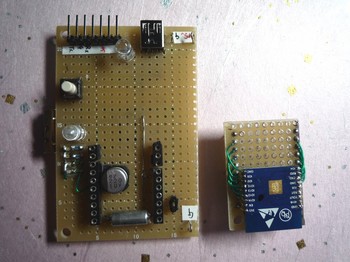

2.ピッチ変換基板 ユニバーサル基板工作

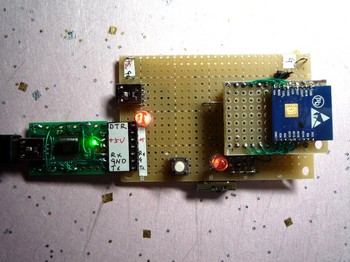

3.開発ボード ユニバーサル基板工作

4.USB-シリアル変換器 (FT321XS)

5.環境準備

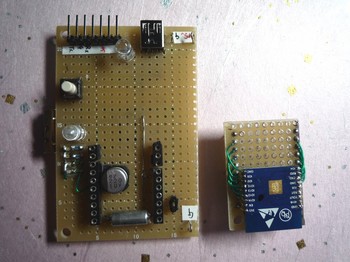

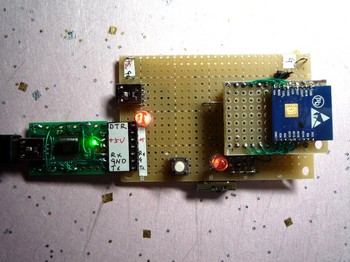

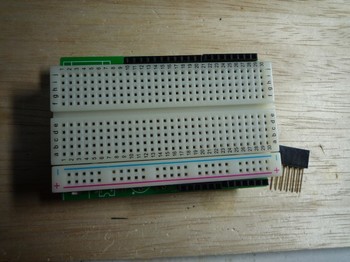

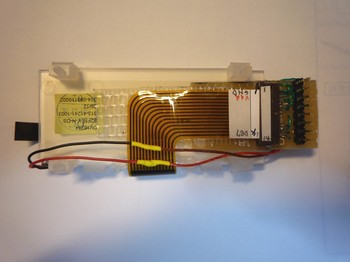

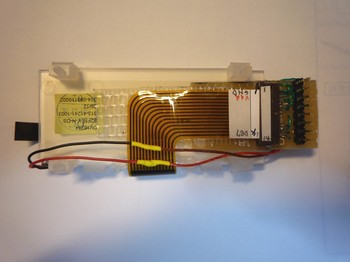

ピッチ変換基板工作:

ピッチ変換基板は安価になっているので、わざわざ自作の必要も無いが工作した。

ユニバーサル基板を適切なサイズにカットし、ピン名称が見える様に、ESP8266を逆さにして両面テープでユニバーサル基板に貼り付け、ESP8266のピンと連結ピンを結線する。

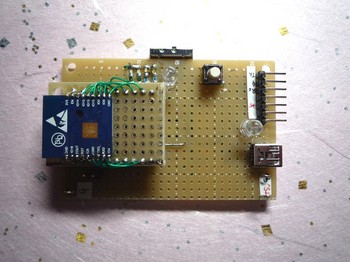

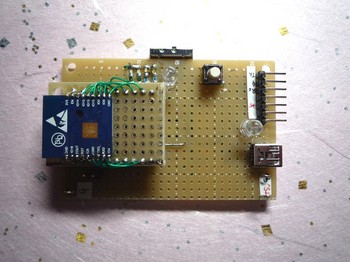

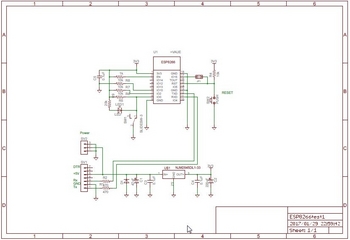

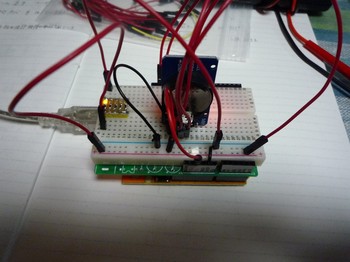

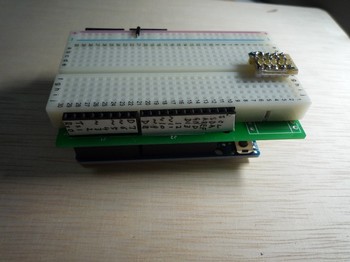

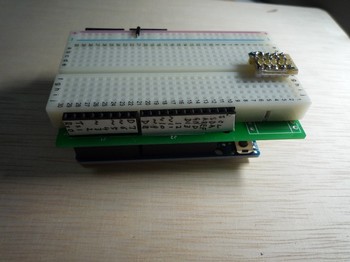

評価ボード工作:

ESP8266実装用ソケット、3,3Vレギュレータ、スイッチを実装する。

GPIO0はスライドSWと接続しプログラム位置時にLEDが点灯するようにした。

動作モード GPIO15 GPIO0 GPIO2

UART Low Low High (書込)

Boot Low High High

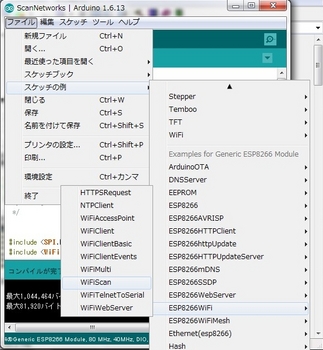

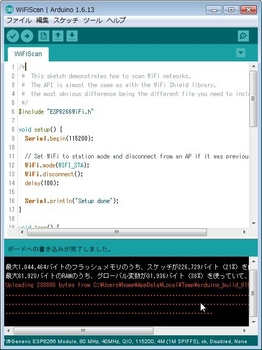

環境準備:

・Arduino IDE インストール

前例に従ってZIP版Arduino IDEをArduino.cc からダウンロード。自分がダウンロードした時は、Arduino IDE 1.6.13であったが、最近見ると、Arduino IDE 1.8.1になっていた。

・Arduino IDEのボードマネージャーからStable版ESP8266ボードをインストールする。

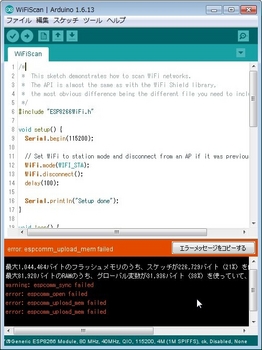

環境準備後、サンプルをコンパイルしたが、何をしてもコンパイルエラー。

参考URLに従って、Arduino15フォルダを2ケ所削除(実際はrename)してOKとなる。

参考URLが無ければ、環境ができなかったと思うので、感謝。

https://www.mgo-tec.com/esp8266-board-install01-html

テスト:

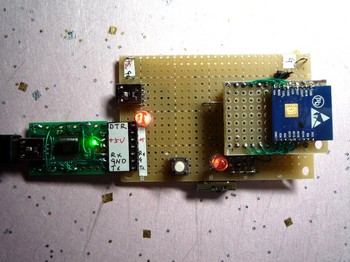

評価ボードとUSBシリアル変換器を接続

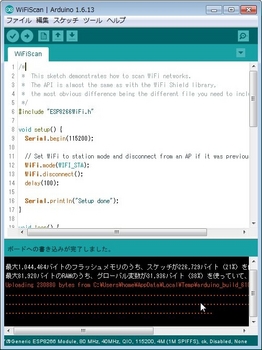

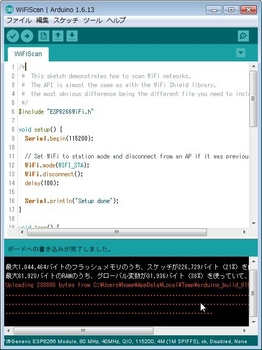

Arduino IDEのボードを設定:ツール>ボード:"Generic ESP8266 Modele"

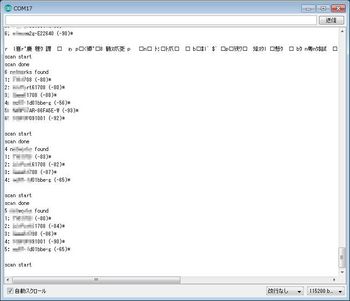

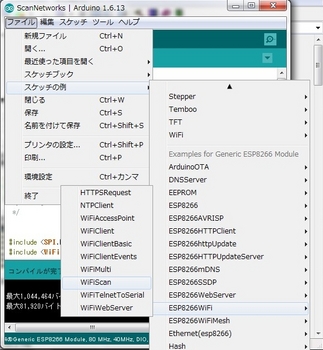

サンプル :ファイル>スケッチの例>ESP8266FiFi>WiFiScan

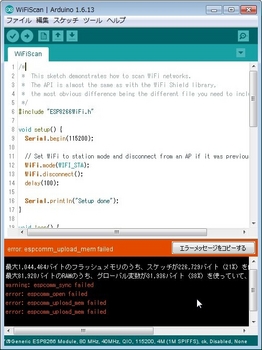

最初にコンパイルできる事を確認。

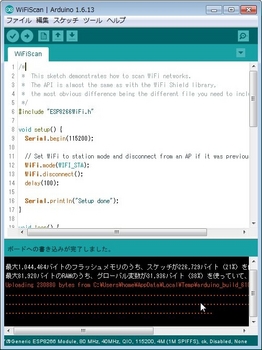

評価ボードのスライドSWをUART(書込)にあわせ、リセットSW押下。

矢印アイコン押下して、コンパイル&書き込み。コンパイル終了すると、書き込み始まる。

1回目はリセットタイミング悪いのか、書き込みエラーとなった。

再度スライドSWををUARTに合わせてリセットSWを押下。今度はうまく行った。

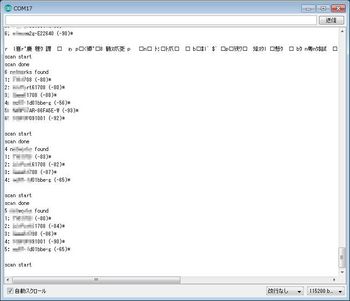

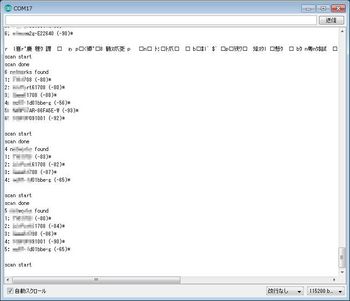

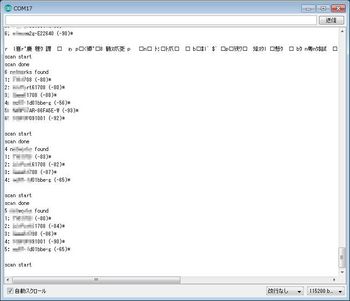

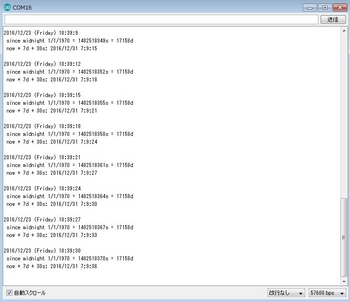

サンプルのWiFiScanは変更無し。WiFiをscanし認識できたSSIDがシリアルモニタに表示される。

------------------------------------------------------------------------

多くの事例を参考に、遅まきながらESP8266-WROOMを試してみた。

参考URL

https://www.mgo-tec.com/esp8266-board-install01-html

http://ehbtj.com/electronics/esp8266-as-arduino/

http://qiita.com/azusa9/items/264165005aefaa3e8d7d

準備

1.ESP-WROOM-2 秋月で購入。

2.ピッチ変換基板 ユニバーサル基板工作

3.開発ボード ユニバーサル基板工作

4.USB-シリアル変換器 (FT321XS)

5.環境準備

ピッチ変換基板工作:

ピッチ変換基板は安価になっているので、わざわざ自作の必要も無いが工作した。

ユニバーサル基板を適切なサイズにカットし、ピン名称が見える様に、ESP8266を逆さにして両面テープでユニバーサル基板に貼り付け、ESP8266のピンと連結ピンを結線する。

評価ボード工作:

ESP8266実装用ソケット、3,3Vレギュレータ、スイッチを実装する。

GPIO0はスライドSWと接続しプログラム位置時にLEDが点灯するようにした。

動作モード GPIO15 GPIO0 GPIO2

UART Low Low High (書込)

Boot Low High High

環境準備:

・Arduino IDE インストール

前例に従ってZIP版Arduino IDEをArduino.cc からダウンロード。自分がダウンロードした時は、Arduino IDE 1.6.13であったが、最近見ると、Arduino IDE 1.8.1になっていた。

・Arduino IDEのボードマネージャーからStable版ESP8266ボードをインストールする。

環境準備後、サンプルをコンパイルしたが、何をしてもコンパイルエラー。

参考URLに従って、Arduino15フォルダを2ケ所削除(実際はrename)してOKとなる。

参考URLが無ければ、環境ができなかったと思うので、感謝。

https://www.mgo-tec.com/esp8266-board-install01-html

テスト:

評価ボードとUSBシリアル変換器を接続

Arduino IDEのボードを設定:ツール>ボード:"Generic ESP8266 Modele"

サンプル :ファイル>スケッチの例>ESP8266FiFi>WiFiScan

最初にコンパイルできる事を確認。

評価ボードのスライドSWをUART(書込)にあわせ、リセットSW押下。

矢印アイコン押下して、コンパイル&書き込み。コンパイル終了すると、書き込み始まる。

1回目はリセットタイミング悪いのか、書き込みエラーとなった。

再度スライドSWををUARTに合わせてリセットSWを押下。今度はうまく行った。

サンプルのWiFiScanは変更無し。WiFiをscanし認識できたSSIDがシリアルモニタに表示される。

------------------------------------------------------------------------

ESPr Developer(ESP-WROOM-02開発ボード)

- 出版社/メーカー: スイッチサイエンス

- メディア: エレクトロニクス

ESP-WROOM-02ピッチ変換済みモジュール《シンプル版》

- 出版社/メーカー: スイッチサイエンス

- メディア: エレクトロニクス

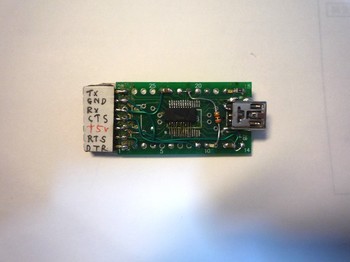

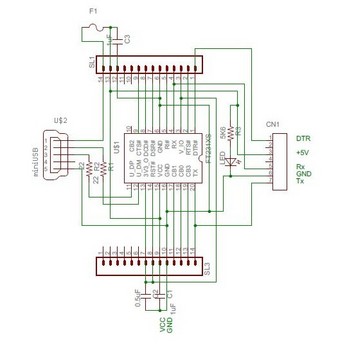

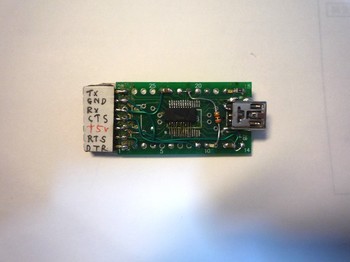

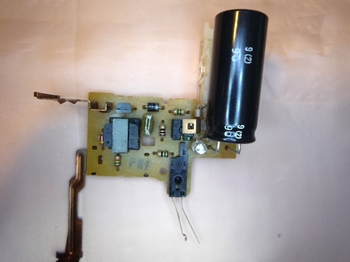

FT231XS USB-シリアル変換ボード 工作 [電子工作]

FT231XS USB-シリアル変換ボード 工作

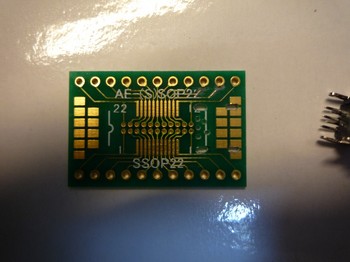

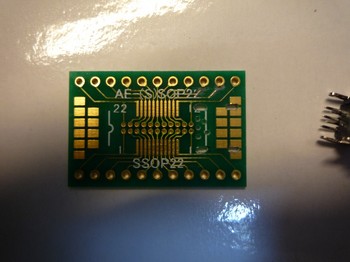

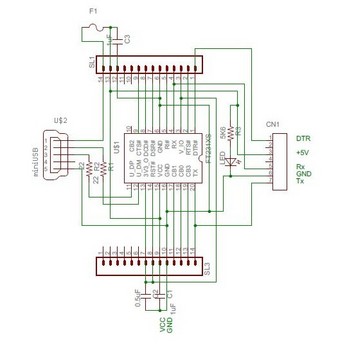

以前 FT231SXを秋月の28PSSOP変換基板に実装してUSB-シリアル変換基板を作っていた。

しかしこの時使った変換基板は、推奨IC幅7mmである為、FT231XSでは片側ピンにジャンパを這わせる必要があった。(FT232RLには良いサイズの変換基板であった)

目が悪くなった今では0.65mmピッチの半田付けは、かなりつらい。資金ある人は完成品を購入シた方がキレイで早い。最近、秋月の広告を見ていると、FT231XSが使えるSSOP22ピン(0.635mm)変換基板が出ていたので、USB-シリアル変換ボードを追加で自作した。新規に部品調達するとあまり安く無い。

工作手順

1.SSOP22P変換基板の11ピン側にminiUSBコネクタの取り付け穴を開ける。 100均の0.5mmのドリルで下穴を開け、0.8mmドリルで穴を広げる。多少穴位置がズレたが、 USBコネクタのピンを曲げて入ればOKとする。(いい加減だ)

2.USBコネクタとVCC,VDDがショートしないように変換基板の11P,12Pのパターンをカットし、USBP,USBMに抵抗入れるために、13P,14Pのパターンをカットする。

3.FT231XSを半田付け

4.miniUSBコネクタのハウジングは空きランドに半田付けする。

5.分割ソケットピンから7ピン分を切り出し、USBコネクタとは反対側のランドに半田付けする。

6.必要な信号を結線する。(我ながら半田がきたない)

回路図は28P基板の時。22P基板の時は、空きランドと基板のパターンをカットしてランドとして利用。

FT231XSと変換基板の位置関係を利用したので、コネクタのピン配列は独自の配列になってしまった。

Tx、GND、Rx、-、+5V、-、DTR

予備のUSBシリアル変換基板を作成。変換基板を使ってESP8266の実験中。これは別の機会に紹介予定。

---------------------------------------------------------------------------------

![HiLetgo FTDI FT232RL 3.3V 5.5V USB to TTL シリアル コンバーター アダプター モジュール for Arduino [並行輸入品] HiLetgo FTDI FT232RL 3.3V 5.5V USB to TTL シリアル コンバーター アダプター モジュール for Arduino [並行輸入品]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41W4Qh9i-6L._SL160_.jpg)

以前 FT231SXを秋月の28PSSOP変換基板に実装してUSB-シリアル変換基板を作っていた。

しかしこの時使った変換基板は、推奨IC幅7mmである為、FT231XSでは片側ピンにジャンパを這わせる必要があった。(FT232RLには良いサイズの変換基板であった)

目が悪くなった今では0.65mmピッチの半田付けは、かなりつらい。資金ある人は完成品を購入シた方がキレイで早い。最近、秋月の広告を見ていると、FT231XSが使えるSSOP22ピン(0.635mm)変換基板が出ていたので、USB-シリアル変換ボードを追加で自作した。新規に部品調達するとあまり安く無い。

工作手順

1.SSOP22P変換基板の11ピン側にminiUSBコネクタの取り付け穴を開ける。 100均の0.5mmのドリルで下穴を開け、0.8mmドリルで穴を広げる。多少穴位置がズレたが、 USBコネクタのピンを曲げて入ればOKとする。(いい加減だ)

2.USBコネクタとVCC,VDDがショートしないように変換基板の11P,12Pのパターンをカットし、USBP,USBMに抵抗入れるために、13P,14Pのパターンをカットする。

3.FT231XSを半田付け

4.miniUSBコネクタのハウジングは空きランドに半田付けする。

5.分割ソケットピンから7ピン分を切り出し、USBコネクタとは反対側のランドに半田付けする。

6.必要な信号を結線する。(我ながら半田がきたない)

回路図は28P基板の時。22P基板の時は、空きランドと基板のパターンをカットしてランドとして利用。

FT231XSと変換基板の位置関係を利用したので、コネクタのピン配列は独自の配列になってしまった。

Tx、GND、Rx、-、+5V、-、DTR

予備のUSBシリアル変換基板を作成。変換基板を使ってESP8266の実験中。これは別の機会に紹介予定。

---------------------------------------------------------------------------------

FTDI USBシリアル変換アダプター(5V/3.3V切り替え機能付き)

- 出版社/メーカー: スイッチサイエンス

- メディア: エレクトロニクス

SODIAL(R)FT232RLモジュール5V 3.3V FTDI USB TTL変換アダプタレッド

- 出版社/メーカー: SODIAL(R)

- メディア: エレクトロニクス

![HiLetgo FTDI FT232RL 3.3V 5.5V USB to TTL シリアル コンバーター アダプター モジュール for Arduino [並行輸入品] HiLetgo FTDI FT232RL 3.3V 5.5V USB to TTL シリアル コンバーター アダプター モジュール for Arduino [並行輸入品]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41W4Qh9i-6L._SL160_.jpg)

HiLetgo FTDI FT232RL 3.3V 5.5V USB to TTL シリアル コンバーター アダプター モジュール for Arduino [並行輸入品]

- 出版社/メーカー: HiLetgo

- メディア: おもちゃ&ホビー

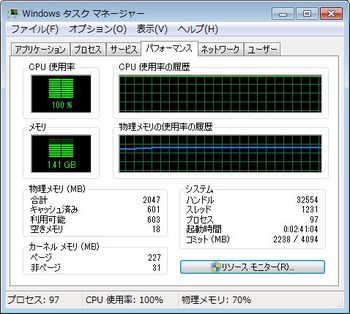

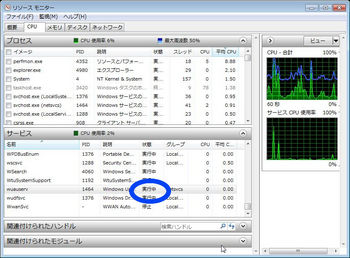

windoes7のCPU使用率100%の一時的回避(01/07更新)

2016/01/07更新 (KB3172605)追加

windoes7のCPU使用率100%の一時的回避

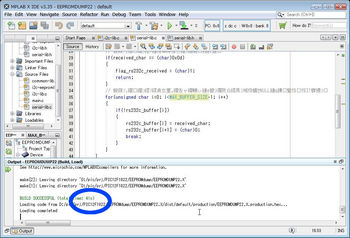

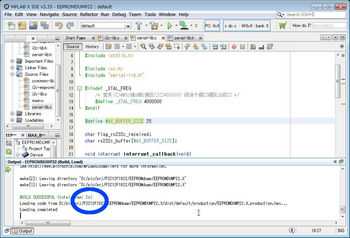

PICでEEPROMをダンプするツールを公開している方がいたので、流用させてもらい、MPLABXで編集、コンパイルしたが画面がほとんど動かない。電子工作ではないが、一時的に回避できたので記録しておく。

PICコンパイラを使う為、MPLABX(3.35)を起動したが、異常に遅い。数日前まで問題なかったがソース編集画面で、キー入力も満足に出来ない。数秒毎に10文字程度入力できるが、その後はフリーズしているみたい。止まっていない証拠に数秒待つと、また入力できる。コンパイルも遅い。通常は2秒程度で終わるのが40秒かかった。

元々古いCPU なので、速度は期待していないが、自作ハードと接続しているので使えないのは困る。それに数日前までは問題なかなかった。古いノートPCなので、”買い換えろ”と言うのは分かる。

ノートPC

CPU:Pentum(R)M 1.73GHz

MEM:2G

HDD:SSD120G

OS :windows7proSP1

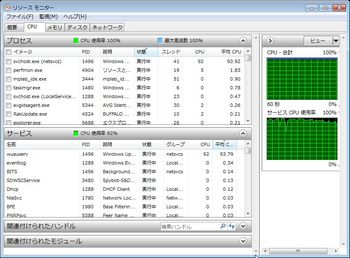

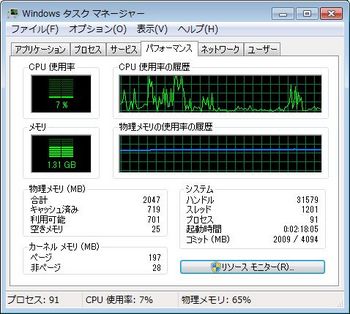

ウイルスチェック、CCleaner、TEMPファイル削除しても全く変化なし。タクスマネージャーでCPU使用率を見ると使用率100%に張り付いている。

MPLABXには1%もCPUが割り当てられていない。

取りあえず”windows7 CPU使用率100%”をキーに検索する。

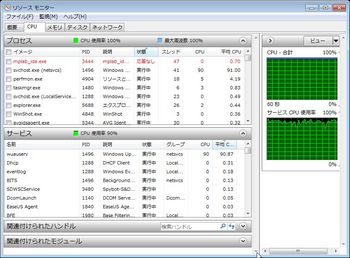

マイクロソフトのサポートから

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/949104

"WindowsUpdateAgent-7.6-x86.exe"をダウンロードして更新。

"windows6.1-KB3138612-x86.msu"も更新

ファイルを実行して再起動すると、CPU使用率30%程度になり通常に戻った。喜んだのも束の間、翌日立ち上げると、更新を構築中のメッセージが出て再びCPU使用率100%となった。

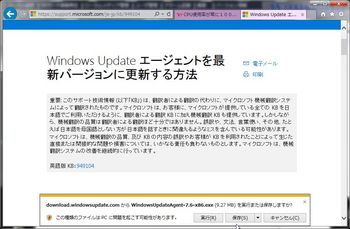

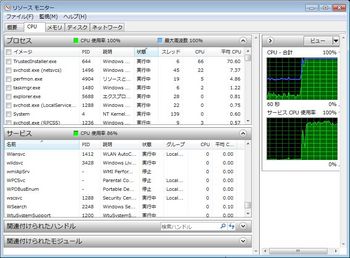

リソースモニタを再度みると、プロセス:svchost.exe、サービス:wuauservがCPU使用率の大半を占めている。アップデートすると良いようだが、最新のUpdateが不明。一度直っても、次の更新でまた駄目になる気がするので、wuauservサービスを止める事にした。

リソースモニタのサービスからwuauservを選択して右クリックでサービス停止を選ぶ。サービス開始も同様に右クリックで簡単。

MPLABXのコンパイル時間も2秒に戻った

アップデートサービスを停止すると、Windowsの脆弱性が残るので操作は自己責任。PC使っていないときに有効にする事にした。

バージョン確認はwindows\system32にあるwuaueng.dllを右クリック、プロパティ、詳細でわかる。

古いPCが遅いのは仕方ないが、マイクロソフトのアップデートがリソースの90%を使うのは、MSが最新CPUでしか評価していない証拠だろう。先日まで問題なかったので、余計なことはしないで、良く評価したアップデートをリリースしてほしい。

PCの買い替え、Windows10への移行を推進しているのだろうが、ハード制御しているPCは,同じ状態で使いたい。そういえばXpも終わりころ段々遅くなったので買い替えを推進するマイクロソフトの陰謀と思っていたが、案外当たっているかも。

2016/01/07更新

ネット検索をしていると、WindowsUpdateの問題をまとめている方がおられましたので、追加KBがわかった。

Windows 7 用更新プログラム (KB3172605) 2016年8月17日配信

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/3172605

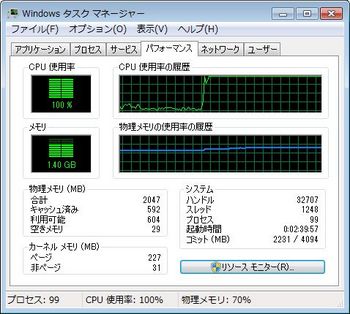

kb/3172605を適用してからは、wuauservサービスを起動してもCPU使用率100%が長時間継続することはなくなった。

まだ他のアップデートもあるようでしたが、PCの情報をMSに送り出すテレメトリ入りファイルになるようでしたので、もう少し様子を見る。 パッチ適用後、Diskアクセス100%になるケース(Windows10用パッチKB3201845)もあるようだ。MSはセキュリテイとバグ対応だけしていれば良いのに後から余計な事をする。

参考:

http://freesoft.tvbok.com/cat97/2016/update_not_proceed_2016_10.html

http://blog.livedoor.jp/nichepcgamer/archives/1063071229.html

http://blog.livedoor.jp/nichepcgamer/archives/1063054919.html

windoes7のCPU使用率100%の一時的回避

PICでEEPROMをダンプするツールを公開している方がいたので、流用させてもらい、MPLABXで編集、コンパイルしたが画面がほとんど動かない。電子工作ではないが、一時的に回避できたので記録しておく。

PICコンパイラを使う為、MPLABX(3.35)を起動したが、異常に遅い。数日前まで問題なかったがソース編集画面で、キー入力も満足に出来ない。数秒毎に10文字程度入力できるが、その後はフリーズしているみたい。止まっていない証拠に数秒待つと、また入力できる。コンパイルも遅い。通常は2秒程度で終わるのが40秒かかった。

元々古いCPU なので、速度は期待していないが、自作ハードと接続しているので使えないのは困る。それに数日前までは問題なかなかった。古いノートPCなので、”買い換えろ”と言うのは分かる。

ノートPC

CPU:Pentum(R)M 1.73GHz

MEM:2G

HDD:SSD120G

OS :windows7proSP1

ウイルスチェック、CCleaner、TEMPファイル削除しても全く変化なし。タクスマネージャーでCPU使用率を見ると使用率100%に張り付いている。

MPLABXには1%もCPUが割り当てられていない。

取りあえず”windows7 CPU使用率100%”をキーに検索する。

マイクロソフトのサポートから

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/949104

"WindowsUpdateAgent-7.6-x86.exe"をダウンロードして更新。

"windows6.1-KB3138612-x86.msu"も更新

ファイルを実行して再起動すると、CPU使用率30%程度になり通常に戻った。喜んだのも束の間、翌日立ち上げると、更新を構築中のメッセージが出て再びCPU使用率100%となった。

リソースモニタを再度みると、プロセス:svchost.exe、サービス:wuauservがCPU使用率の大半を占めている。アップデートすると良いようだが、最新のUpdateが不明。一度直っても、次の更新でまた駄目になる気がするので、wuauservサービスを止める事にした。

リソースモニタのサービスからwuauservを選択して右クリックでサービス停止を選ぶ。サービス開始も同様に右クリックで簡単。

MPLABXのコンパイル時間も2秒に戻った

アップデートサービスを停止すると、Windowsの脆弱性が残るので操作は自己責任。PC使っていないときに有効にする事にした。

バージョン確認はwindows\system32にあるwuaueng.dllを右クリック、プロパティ、詳細でわかる。

古いPCが遅いのは仕方ないが、マイクロソフトのアップデートがリソースの90%を使うのは、MSが最新CPUでしか評価していない証拠だろう。先日まで問題なかったので、余計なことはしないで、良く評価したアップデートをリリースしてほしい。

PCの買い替え、Windows10への移行を推進しているのだろうが、ハード制御しているPCは,同じ状態で使いたい。そういえばXpも終わりころ段々遅くなったので買い替えを推進するマイクロソフトの陰謀と思っていたが、案外当たっているかも。

2016/01/07更新

ネット検索をしていると、WindowsUpdateの問題をまとめている方がおられましたので、追加KBがわかった。

Windows 7 用更新プログラム (KB3172605) 2016年8月17日配信

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/3172605

kb/3172605を適用してからは、wuauservサービスを起動してもCPU使用率100%が長時間継続することはなくなった。

まだ他のアップデートもあるようでしたが、PCの情報をMSに送り出すテレメトリ入りファイルになるようでしたので、もう少し様子を見る。 パッチ適用後、Diskアクセス100%になるケース(Windows10用パッチKB3201845)もあるようだ。MSはセキュリテイとバグ対応だけしていれば良いのに後から余計な事をする。

参考:

http://freesoft.tvbok.com/cat97/2016/update_not_proceed_2016_10.html

http://blog.livedoor.jp/nichepcgamer/archives/1063071229.html

http://blog.livedoor.jp/nichepcgamer/archives/1063054919.html

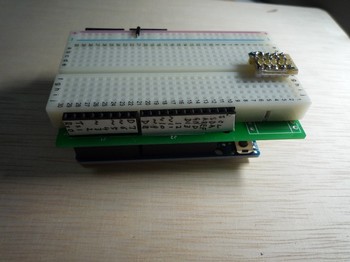

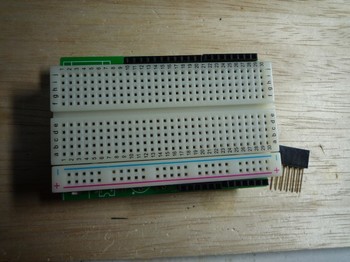

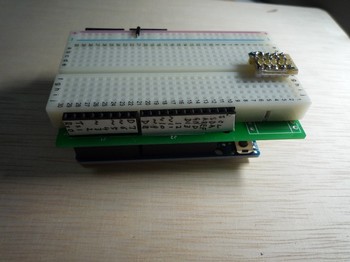

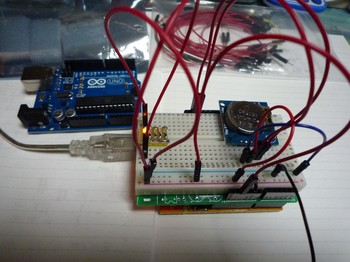

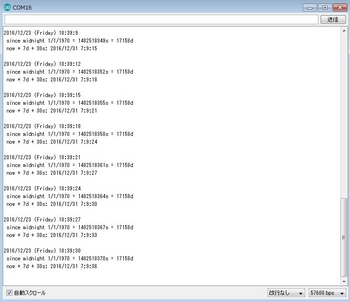

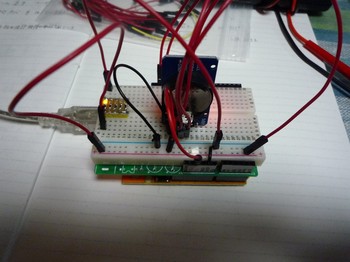

Arduino ブレッドボードシールド工作 [Arduino]

Arduino ブレッドボードシールド工作

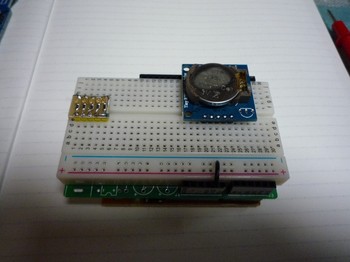

秋月のATmegaマイコンボード基板の予備があったので、先人の工作を参考にブレッドボードシールドを作って見た。新規に部材を購入するなら完成品を買った方が安いかも。

参考

https://ltika.wordpress.com/2014/01/31/53/

材料

・ブレッドボードBB801(82x53mm)

・ATmegaマイコンボード基板 P-04399

・ピンソケット(リード長10mm)

シングル6Px2、8Px1、10Px1

工作

・ATmega基板に追加の穴2ケ所(SDA,SCA)あける。A4,A5なので省略可。

・ピンソケット取り付け

・A5-SCL,A4-SDAを半田面で結線する

・ブレッドボードの電源ライン裏側の両面テープにカッターで切れ目を入れて、

片方の電源部分を取り外す。

・ブレッドボードの両面テープを利用して基板に貼り付けて出来あがり。

両面テープの接着力が強力なので、位置決めは慎重に。

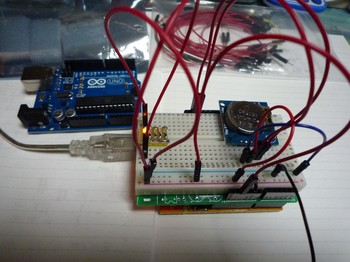

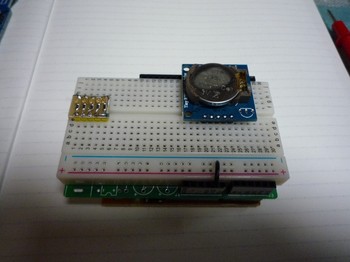

早速お試し

千石のArduino unoジャンクはやはりジャンクであった。時々USBから認識できない。

Aitendoの”びんぼうでいいの”にブレッドボードシールドを取り付け、同じくAitendo 購入したRTC DS1307とDS3231を試してみた。DS3231には水晶が内蔵されているので、基板実装部品に水晶は無い。L型ピンは購入時に付いていたが、他は後付けした。

いずれのRTCも充電リチウム電池(LIR2032ボタン電池)用の充電回路が入っているので、充電不可のCR2032を使う時は、ダイオードもしくは直列に入っている200Ωを外した方が良い。CR2032が膨らむことが報告されていた。RTCライブラリをダウンロードして、ライブラリに読み込むとサンプルスケッチが現れる

https://github.com/adafruit/RTClib

DS3231はすぐに動作したが、DS1307は良くない。現物を見ると、電池ソケットのマイナス側がグラグラしている。ソケットを外してみると、マイナス側の半田不良が分かった。さすが中華クオリテイ。安価なので仕方ないが,直してOKとなる。

---------------------------------------------------

秋月のATmegaマイコンボード基板の予備があったので、先人の工作を参考にブレッドボードシールドを作って見た。新規に部材を購入するなら完成品を買った方が安いかも。

参考

https://ltika.wordpress.com/2014/01/31/53/

材料

・ブレッドボードBB801(82x53mm)

・ATmegaマイコンボード基板 P-04399

・ピンソケット(リード長10mm)

シングル6Px2、8Px1、10Px1

工作

・ATmega基板に追加の穴2ケ所(SDA,SCA)あける。A4,A5なので省略可。

・ピンソケット取り付け

・A5-SCL,A4-SDAを半田面で結線する

・ブレッドボードの電源ライン裏側の両面テープにカッターで切れ目を入れて、

片方の電源部分を取り外す。

・ブレッドボードの両面テープを利用して基板に貼り付けて出来あがり。

両面テープの接着力が強力なので、位置決めは慎重に。

早速お試し

千石のArduino unoジャンクはやはりジャンクであった。時々USBから認識できない。

Aitendoの”びんぼうでいいの”にブレッドボードシールドを取り付け、同じくAitendo 購入したRTC DS1307とDS3231を試してみた。DS3231には水晶が内蔵されているので、基板実装部品に水晶は無い。L型ピンは購入時に付いていたが、他は後付けした。

いずれのRTCも充電リチウム電池(LIR2032ボタン電池)用の充電回路が入っているので、充電不可のCR2032を使う時は、ダイオードもしくは直列に入っている200Ωを外した方が良い。CR2032が膨らむことが報告されていた。RTCライブラリをダウンロードして、ライブラリに読み込むとサンプルスケッチが現れる

https://github.com/adafruit/RTClib

DS3231はすぐに動作したが、DS1307は良くない。現物を見ると、電池ソケットのマイナス側がグラグラしている。ソケットを外してみると、マイナス側の半田不良が分かった。さすが中華クオリテイ。安価なので仕方ないが,直してOKとなる。

---------------------------------------------------

Arduinoをはじめよう 第3版 (Make:PROJECTS)

- 作者: Massimo Banzi

- 出版社/メーカー: オライリージャパン

- 発売日: 2015/11/28

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

MQ-135 空気品質センサー有害ガス検知モジュール Arduino センサ

- 出版社/メーカー: GAOHOU

- メディア: エレクトロニクス

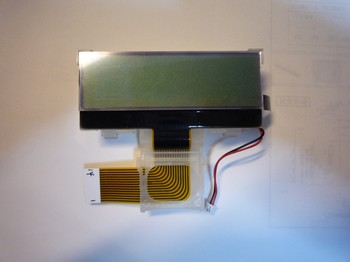

Aitendo LCD DV16284 工作 [LCD]

Aitendo LCD DV16284 工作

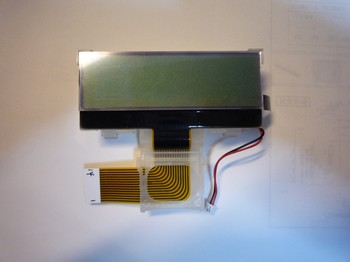

かなり昔に購入したAitendoの キャラクタLCD DV16284(16x2)が出てきた。

AitendoのHPに当該LCDの記載はすでに無く、仕様は不明。通常の16x2キャラクタLCDらしく、14ピンのFCケーブルの1番ピン(GND)に自分で印をつけていた。8ピンのピンヘッダーをつけて、取扱が容易になる様にしてみた。

途中の写真を撮り忘れたが、以下手順で工作

・LCDの取り付けプラスチックをニッパでカット

・ユニバーサル基板を25mm幅にカットして両面テープてLCDに固定

・14ピン1mmピッチのFCコネクタをユニバーサル基板に両面テープで仮止め

・FCコネクタの取付部をシール基板に半田付けして補強

・FCコネクタの端子と、ピンヘッダーを回路図に従って結線

・コントラスト端子Voは4.07V程度が良かったので、固定抵抗にした。

・バックライトは180Ωでは暗いが、消費電流削減のためこの程度とした

バックライト無しでも文字は見える。

Arduino互換チップにLCDのスケッチを入れてhellow,worldの表示を確認。お蔵入り直前のキャクタLCD DV16284が復活できた。

----------------------------------------------------

かなり昔に購入したAitendoの キャラクタLCD DV16284(16x2)が出てきた。

AitendoのHPに当該LCDの記載はすでに無く、仕様は不明。通常の16x2キャラクタLCDらしく、14ピンのFCケーブルの1番ピン(GND)に自分で印をつけていた。8ピンのピンヘッダーをつけて、取扱が容易になる様にしてみた。

途中の写真を撮り忘れたが、以下手順で工作

・LCDの取り付けプラスチックをニッパでカット

・ユニバーサル基板を25mm幅にカットして両面テープてLCDに固定

・14ピン1mmピッチのFCコネクタをユニバーサル基板に両面テープで仮止め

・FCコネクタの取付部をシール基板に半田付けして補強

・FCコネクタの端子と、ピンヘッダーを回路図に従って結線

・コントラスト端子Voは4.07V程度が良かったので、固定抵抗にした。

・バックライトは180Ωでは暗いが、消費電流削減のためこの程度とした

バックライト無しでも文字は見える。

Arduino互換チップにLCDのスケッチを入れてhellow,worldの表示を確認。お蔵入り直前のキャクタLCD DV16284が復活できた。

----------------------------------------------------

Kuman 40 in 1 Arduino用キット 初心者 アルドゥイーノメガ UNO R3対応互換ボード プロジェクタキット 基本セット K4

- 出版社/メーカー: Kuman

- メディア: おもちゃ&ホビー

これ1冊でできる! Arduinoではじめる電子工作 超入門 改訂第2版

- 作者: 福田 和宏

- 出版社/メーカー: ソーテック社

- 発売日: 2016/10/21

- メディア: 単行本

今日のジャンク:千石ジャンク袋 [JUNK]

千石ジャンク袋:

11月中ごろ、秋葉原千石で、ジャンク袋500円と300円があったので、各1個購入。店前の箱に沢山あったが、見たところ、袋の大きさも中身も異なっていた。移動途中であったので、小さめのを購入。

しばらく放置していたが、何が入っているかをチェックして見た。まだ動作確認をしていないが、Arduino unoとジャンパ線以外は残念でした。

500円ジャンク袋

・Arduino uno v3 1枚

・iPhone6 Phone Hook 1個

・標準ステレオジャック 21個

・モノラルミニプラグ->標準プラグ(変換プラグ) 12個

・DSUB9PINメス基板タイプコネクタ 5個

・陸式ターミナル 3個

・ネジ 沢山

・ホースクランプ ? 4個

・ハンズフリーイヤホンマイク 4個

・小型プラケース 1個

・ジャンパーケーブル 10本セット

・収縮チューブ 少々

・リードタイプのCR 少々

・タカチ HF-K15 1個

300円ジャンク袋

・不明基板 5枚

・標準ステレオジャック 8個

・DSUB9PINメス基板タイプコネクタ 3個

・ミニステレオプラグ分技アダプタ 2個

・104セラミックコンデンサ 5個

・ICソケット8PIN ,20PIN 各1個

・LEDブラケット 1個

・リードタイプのCR 少々

今回は残念でした。以前購入したIC一杯入ったジャンク袋の方がワクワク感があって良かった。

次回に期待。

11月中ごろ、秋葉原千石で、ジャンク袋500円と300円があったので、各1個購入。店前の箱に沢山あったが、見たところ、袋の大きさも中身も異なっていた。移動途中であったので、小さめのを購入。

しばらく放置していたが、何が入っているかをチェックして見た。まだ動作確認をしていないが、Arduino unoとジャンパ線以外は残念でした。

500円ジャンク袋

・Arduino uno v3 1枚

・iPhone6 Phone Hook 1個

・標準ステレオジャック 21個

・モノラルミニプラグ->標準プラグ(変換プラグ) 12個

・DSUB9PINメス基板タイプコネクタ 5個

・陸式ターミナル 3個

・ネジ 沢山

・ホースクランプ ? 4個

・ハンズフリーイヤホンマイク 4個

・小型プラケース 1個

・ジャンパーケーブル 10本セット

・収縮チューブ 少々

・リードタイプのCR 少々

・タカチ HF-K15 1個

300円ジャンク袋

・不明基板 5枚

・標準ステレオジャック 8個

・DSUB9PINメス基板タイプコネクタ 3個

・ミニステレオプラグ分技アダプタ 2個

・104セラミックコンデンサ 5個

・ICソケット8PIN ,20PIN 各1個

・LEDブラケット 1個

・リードタイプのCR 少々

今回は残念でした。以前購入したIC一杯入ったジャンク袋の方がワクワク感があって良かった。

次回に期待。

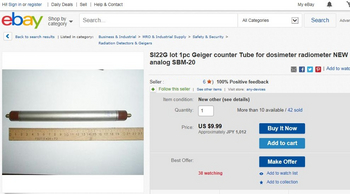

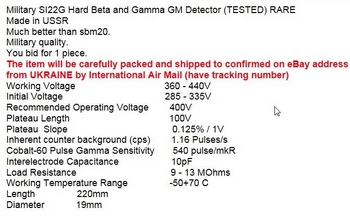

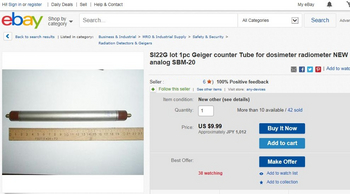

Geiger Tube SI-22 をebayで購入 [ガイガーカウンタ]

Geiger Muller Tube SI-22 をebayで購入

SBM20によるガイガーカウンタを自作してから5年経過。最近では検出器に半導体センサーを使うのが主流な様で、新しい自作情報もあまり見なくなった。

ebayを見ていると、SI-22が約千円程でウクライナから出ていた。

送料も千円程度なので、2本を購入。送料含め約3千円を支払い、2週間程待つとダンボール箱に入って届いた。緩衝材には現地のスーパー?の商品広告が丸めて使われていた。文字は読めないけど、商品写真が面白い。SI-22はSBM20に比べて2倍くらい大きい。

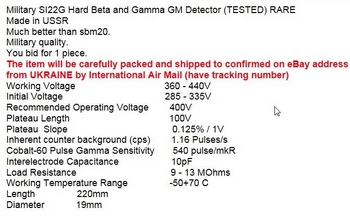

昔作ったガイガーカウンタにSI-22をつないでみると、バックグランド80cpmくらい。(仕様では1.16cps)

前回は高圧発生回路に”写るんです”の高圧モジュールをそのまま使ったが

今回は、多くの人の解析結果があるので、トランス、トランジスタ、ダイオードを利用した。

<参考サイト>

ABCDEFG 使い捨てカメラ「写ルンです」の分解

http://abcdefg.jpn.org/elebunkai/utsurundesu/cc.html

ラジオペンチさん 「写ルンです」のトランス特性

http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-253.html

http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-247.html

「写ルンです」のトランスを駆動する為に、1kHzサイクルで、1~15uSのパルス発生器をPIC10F322で作った。PICはSOT23を使ったが、取り扱いからDIPが良かった。RA0に1~15uSを出力。RA1には0.5KHz duty50%が出ているので、電流は取れないが負電圧を作るのに利用する。割り込みでカウントしているので、周波数精度は良くない。

PWM10F322 HEXファイル

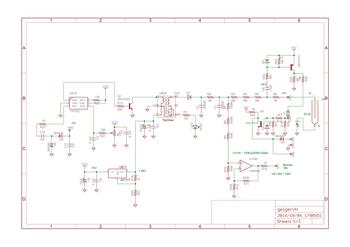

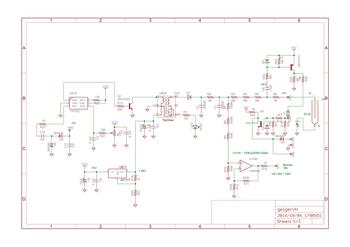

高圧評価回路

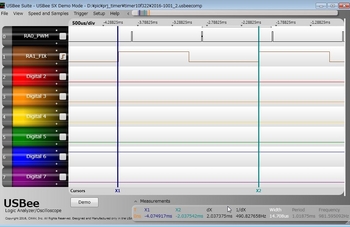

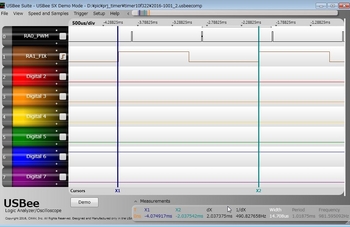

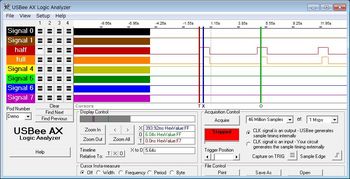

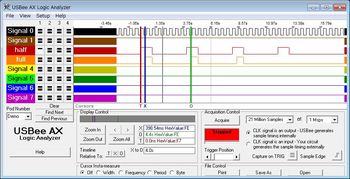

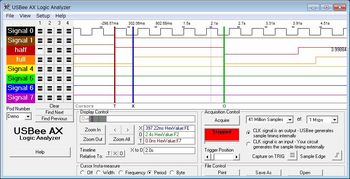

RA0,RA1出力波形

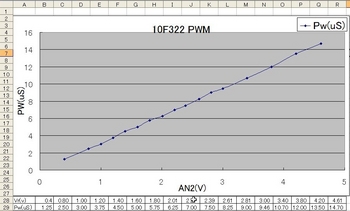

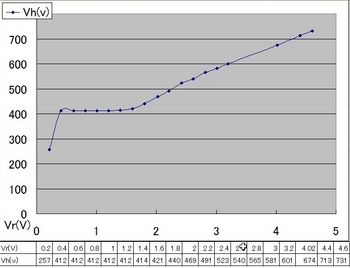

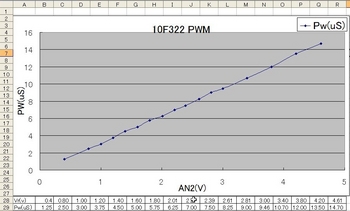

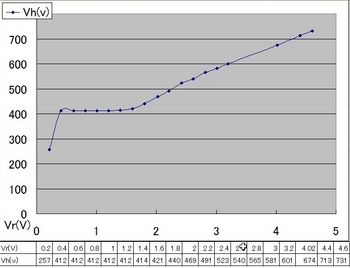

10f322電圧-パルス特性(周波数:1KHz)

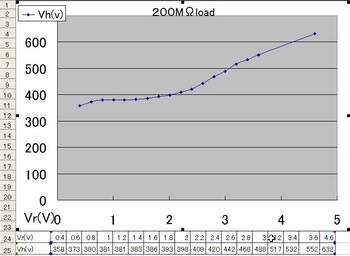

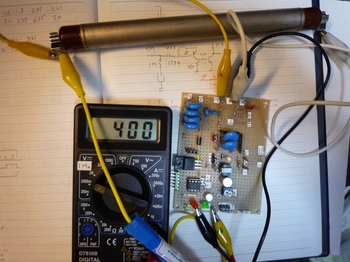

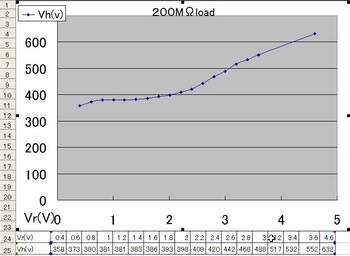

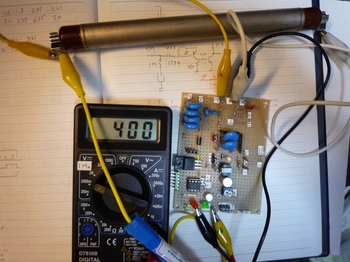

高圧を200MΩ抵抗経由して1/2000にし、LMC662で2倍しモニタ端子で入力1/1000の電圧を測定する。高圧が400Vのとき、モニタ端子に0.4Vが出る。

200MΩ負荷時の特性

負荷抵抗無しの特性(DT830に1000MΩプローブで測定)

テスターDT830の入力抵抗は1MΩなので、1000MΩプローブで直読、(Vh * 1/1001)の0.1%差はテスター誤差の範囲

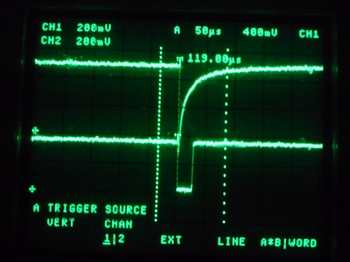

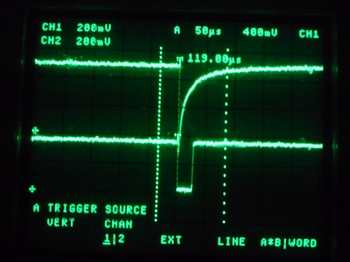

SI-22のカソード側検出では、ノイズを拾いやすいので、アノード検出とした。

PNPトランジスタに接続した36k側で測定(ベース側ではVbe約0.6Vでクランプ)

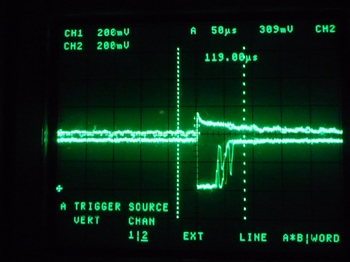

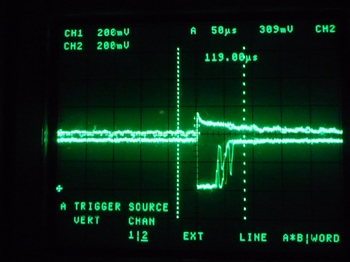

SI-22カソード検出の波形

カウンタと仮接続し計測。バックグランド1.16cps=69cpm

PWM10F322 HEXファイル

-----------------------------------------------

SBM20によるガイガーカウンタを自作してから5年経過。最近では検出器に半導体センサーを使うのが主流な様で、新しい自作情報もあまり見なくなった。

ebayを見ていると、SI-22が約千円程でウクライナから出ていた。

送料も千円程度なので、2本を購入。送料含め約3千円を支払い、2週間程待つとダンボール箱に入って届いた。緩衝材には現地のスーパー?の商品広告が丸めて使われていた。文字は読めないけど、商品写真が面白い。SI-22はSBM20に比べて2倍くらい大きい。

昔作ったガイガーカウンタにSI-22をつないでみると、バックグランド80cpmくらい。(仕様では1.16cps)

前回は高圧発生回路に”写るんです”の高圧モジュールをそのまま使ったが

今回は、多くの人の解析結果があるので、トランス、トランジスタ、ダイオードを利用した。

<参考サイト>

ABCDEFG 使い捨てカメラ「写ルンです」の分解

http://abcdefg.jpn.org/elebunkai/utsurundesu/cc.html

ラジオペンチさん 「写ルンです」のトランス特性

http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-253.html

http://radiopench.blog96.fc2.com/blog-entry-247.html

「写ルンです」のトランスを駆動する為に、1kHzサイクルで、1~15uSのパルス発生器をPIC10F322で作った。PICはSOT23を使ったが、取り扱いからDIPが良かった。RA0に1~15uSを出力。RA1には0.5KHz duty50%が出ているので、電流は取れないが負電圧を作るのに利用する。割り込みでカウントしているので、周波数精度は良くない。

PWM10F322 HEXファイル

高圧評価回路

RA0,RA1出力波形

10f322電圧-パルス特性(周波数:1KHz)

高圧を200MΩ抵抗経由して1/2000にし、LMC662で2倍しモニタ端子で入力1/1000の電圧を測定する。高圧が400Vのとき、モニタ端子に0.4Vが出る。

200MΩ負荷時の特性

負荷抵抗無しの特性(DT830に1000MΩプローブで測定)

テスターDT830の入力抵抗は1MΩなので、1000MΩプローブで直読、(Vh * 1/1001)の0.1%差はテスター誤差の範囲

SI-22のカソード側検出では、ノイズを拾いやすいので、アノード検出とした。

PNPトランジスタに接続した36k側で測定(ベース側ではVbe約0.6Vでクランプ)

SI-22カソード検出の波形

カウンタと仮接続し計測。バックグランド1.16cps=69cpm

PWM10F322 HEXファイル

-----------------------------------------------

日本版SOEKS 01M ガイガーカウンター(放射線測定器)

- 出版社/メーカー: SOEKS JAPAN

- メディア:

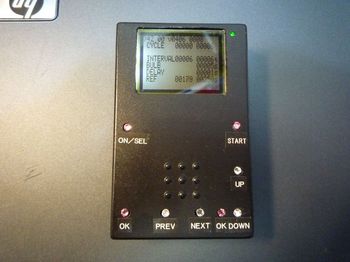

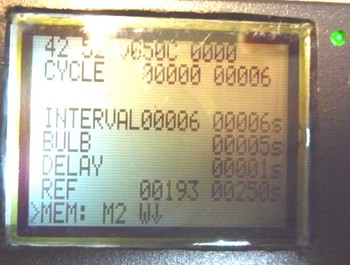

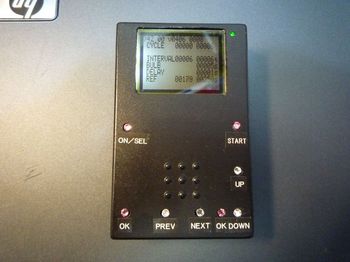

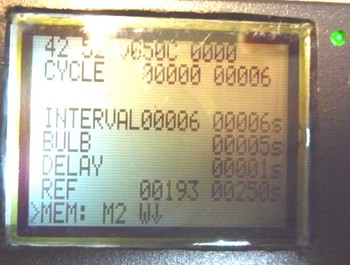

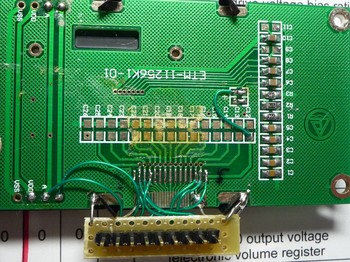

Olympus Pen E-PL5向けインターバルタイマー PIC F/Wの更新(v06) [電子工作]

昔、Olympus E-PL5向けにPIC18F14k50でインターバルタイマーを作った。

http://nakjack.blog.so-net.ne.jp/2014-11-08

しかし昔使ったAitendoのLCD(C128X64SPI-12P)が欠品になりそうなので、LCDのコントラストを調整出来る様にして使用可能なLCDを拡大した。他にも、恥ずかしながら、タイマー設定に間違いがあったので合わせて訂正。

V06:主な変更点

・LCDのコントラスト調整(NEXT/PREV/OK)のメニューを追加し、電源を落としても設定値を引き継ぐ

・LCDメニュー:OK長押しでコントラストを初期値に戻す

・インターバル1回めの時間が0.4秒短いのを修正

・BULBの時間が0.4秒短いのを修正

・250ms、busyのテストポイント追加

・LCDコントラストメニューにビルド日を表示

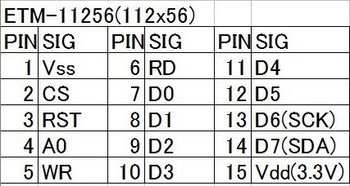

・ETM-11256(112x56)に対応

登録FWの違い

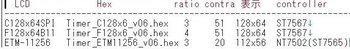

LCD Hex ratio contra 表示 controller

-----------------------------------------------------------------------

C128x64SPI Timer_C128x6_v06.hex 3 51 128x64 ST7567

F128x64B11 Timer_F128x6_v06.hex 4 51 128x64 ST7567

ETM-11256 Timer_ETM11256_v06.hex 3 20 112x56 NT7502(ST7565)

比較表崩れたので、下記にJPGで再掲。

拡張メニュー

>MEM: M1 W メモリ NEXTでM2~M5を選定

BULB Y DELAY N BULB、DELAY 有効/無効設定

BL Y INV N SLP Y バックライト、インバート、スリープ 有効/無効設定

SHOT 1shot

REF xxxx SLP xxxx リフレッシュタイマー表示

EE デバッグ用EEPROM表示

LCD20 07.05/2016E コントラスト調整 <<<<<<追加メニュー

確認したLCD

・C128X64SPI

・F128x64B11、F12864G7567

・ETM-11256、 JCG12864A37(コントラストを62に調整)4ドットくらい画面ずれる

画面が見えない時の設定(例JCG12864A37)

・LEDの点滅が無くなるのを待つ。 コントラスト20では全く見えない

・UP1回の後、NEXTを長押しして画面が表示されるまで待つ。 ダメな時は、逆にPRVを長押しする。

・画面見えたらOKを押下(EEPROMに設定値を記憶する)コントラスト62で見える。JCG12864G37は画面が4ドットくらいズレるている。

ETM-11256の表示例

F128x64の表示例

F12864B11

F12864G7567

C128x64の表示例

前回のFWでは、1回めのインターバル時間が0.4秒短いのを修正

修正前

修正後のインターバル

修正後BULB

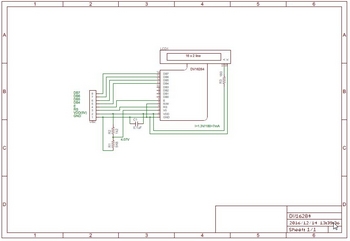

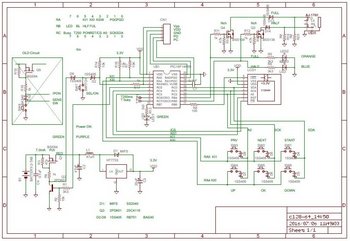

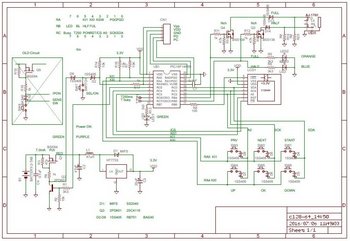

回路図

PICソースは、あまりに汚いので、HEXのみ公開,

LCDに対応した3つのPIC18f14K50のHEXファイルの比較

18F14K50 HEX

--------------------------------

http://nakjack.blog.so-net.ne.jp/2014-11-08

しかし昔使ったAitendoのLCD(C128X64SPI-12P)が欠品になりそうなので、LCDのコントラストを調整出来る様にして使用可能なLCDを拡大した。他にも、恥ずかしながら、タイマー設定に間違いがあったので合わせて訂正。

V06:主な変更点

・LCDのコントラスト調整(NEXT/PREV/OK)のメニューを追加し、電源を落としても設定値を引き継ぐ

・LCDメニュー:OK長押しでコントラストを初期値に戻す

・インターバル1回めの時間が0.4秒短いのを修正

・BULBの時間が0.4秒短いのを修正

・250ms、busyのテストポイント追加

・LCDコントラストメニューにビルド日を表示

・ETM-11256(112x56)に対応

登録FWの違い

LCD Hex ratio contra 表示 controller

-----------------------------------------------------------------------

C128x64SPI Timer_C128x6_v06.hex 3 51 128x64 ST7567

F128x64B11 Timer_F128x6_v06.hex 4 51 128x64 ST7567

ETM-11256 Timer_ETM11256_v06.hex 3 20 112x56 NT7502(ST7565)

比較表崩れたので、下記にJPGで再掲。

拡張メニュー

>MEM: M1 W メモリ NEXTでM2~M5を選定

BULB Y DELAY N BULB、DELAY 有効/無効設定

BL Y INV N SLP Y バックライト、インバート、スリープ 有効/無効設定

SHOT 1shot

REF xxxx SLP xxxx リフレッシュタイマー表示

EE デバッグ用EEPROM表示

LCD20 07.05/2016E コントラスト調整 <<<<<<追加メニュー

確認したLCD

・C128X64SPI

・F128x64B11、F12864G7567

・ETM-11256、 JCG12864A37(コントラストを62に調整)4ドットくらい画面ずれる

画面が見えない時の設定(例JCG12864A37)

・LEDの点滅が無くなるのを待つ。 コントラスト20では全く見えない

・UP1回の後、NEXTを長押しして画面が表示されるまで待つ。 ダメな時は、逆にPRVを長押しする。

・画面見えたらOKを押下(EEPROMに設定値を記憶する)コントラスト62で見える。JCG12864G37は画面が4ドットくらいズレるている。

ETM-11256の表示例

F128x64の表示例

F12864B11

F12864G7567

C128x64の表示例

前回のFWでは、1回めのインターバル時間が0.4秒短いのを修正

修正前

修正後のインターバル

修正後BULB

回路図

PICソースは、あまりに汚いので、HEXのみ公開,

LCDに対応した3つのPIC18f14K50のHEXファイルの比較

18F14K50 HEX

--------------------------------

【T7】 タイマー 機能付き オリンパス Olympus リモート スイッチ RM-UC1 対応 互換品 リモコン

- 出版社/メーカー: フォーチュン

- メディア: エレクトロニクス

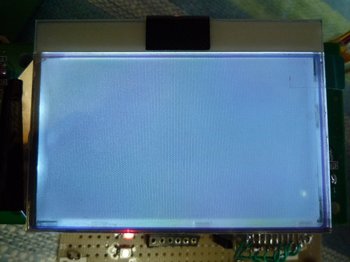

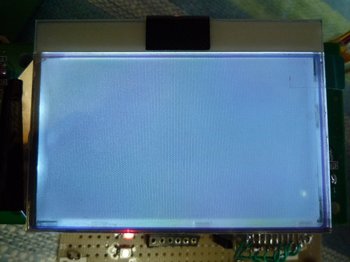

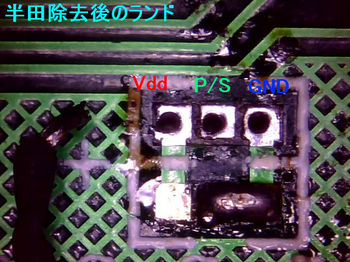

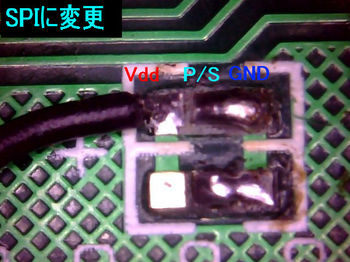

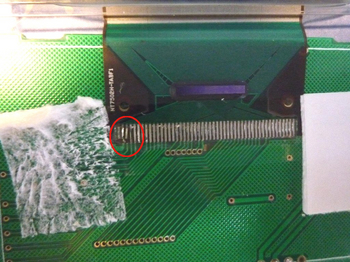

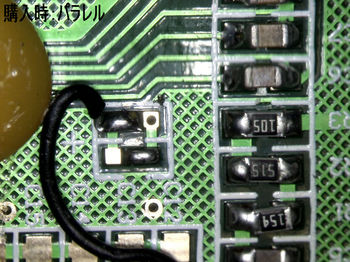

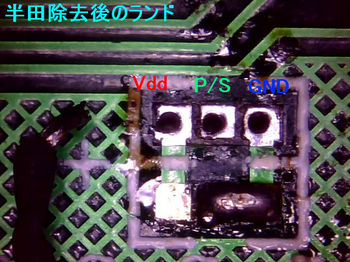

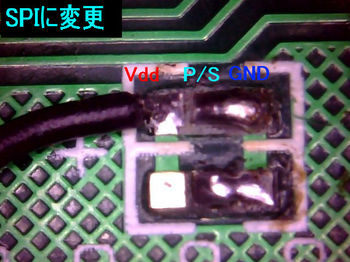

GLCD ETM-11256追加購入 [LCD]

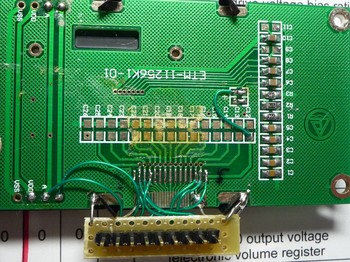

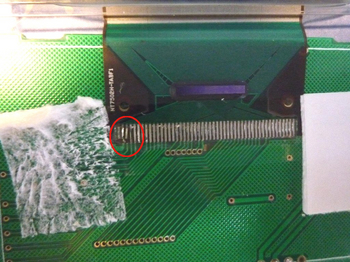

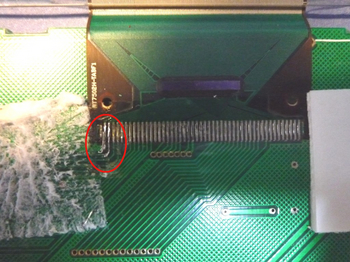

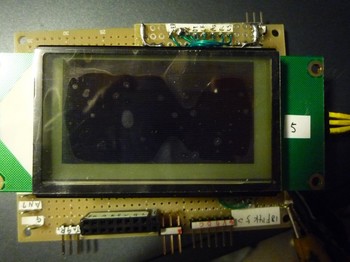

AitendoのGLCD ETM-11256は、画素数112x56とやや少ないが、199円(税別)と安価なので、追加購入した。

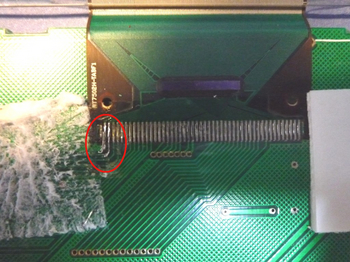

PINを立て、モードをシリアルにして動作確認するも、画面変化無し。

ケース開けて見ると、2本ほど、パターンが切れている。

2本のパターンを補修したが、残念ながら変化無し。

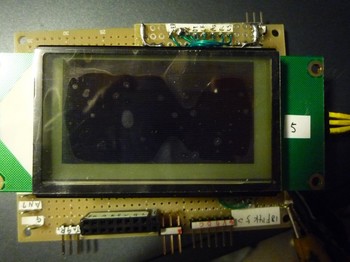

次のLCDは、画面が暗く、コントラストの調整が出来ない。文字はかすかに表示されている。

こちらは、パターン断線なし。FCの半田部分を加熱したが変化無し。

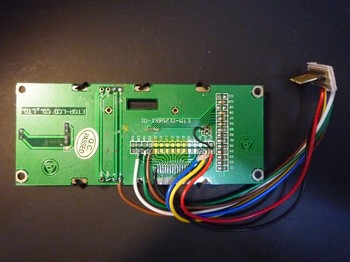

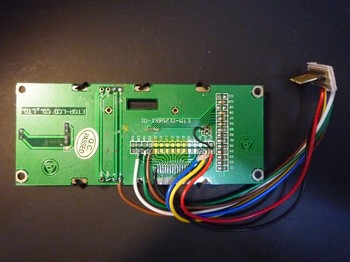

3番目のLCDは、簡単に2.5mmピッチのランドからケーブル出して動作確認。こちらは問題なく動作した。

写真無いが、4番目LCDはOK。前回購入時は不良LCDが無かったので、今回はちょっと残念。

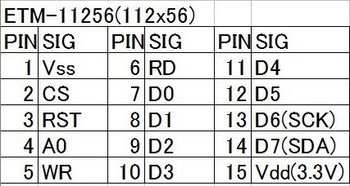

ETM-11256のPIN配列を再掲載。

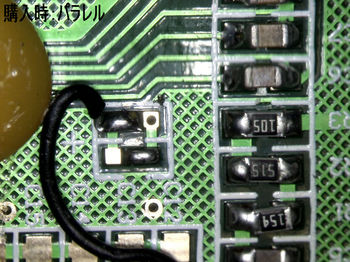

6/26追記>購入時はパラレル設定になっている。

P/SをGNDに接続してシリアルインタフェースにする。Vddは接続する。

テスト回路の回路図を見直してみるとPICのVss(5PIN)記入漏れあり。元の回路図ファイルを紛失した為、PDFファイルは未修正。

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=74c9ab699639c8f7&resid=74C9AB699639C8F7!247&parId=74C9AB699639C8F7!246&authkey=!AL2lLwBJNwMwrh4

PINを立て、モードをシリアルにして動作確認するも、画面変化無し。

ケース開けて見ると、2本ほど、パターンが切れている。

2本のパターンを補修したが、残念ながら変化無し。

次のLCDは、画面が暗く、コントラストの調整が出来ない。文字はかすかに表示されている。

こちらは、パターン断線なし。FCの半田部分を加熱したが変化無し。

3番目のLCDは、簡単に2.5mmピッチのランドからケーブル出して動作確認。こちらは問題なく動作した。

写真無いが、4番目LCDはOK。前回購入時は不良LCDが無かったので、今回はちょっと残念。

ETM-11256のPIN配列を再掲載。

6/26追記>購入時はパラレル設定になっている。

P/SをGNDに接続してシリアルインタフェースにする。Vddは接続する。

テスト回路の回路図を見直してみるとPICのVss(5PIN)記入漏れあり。元の回路図ファイルを紛失した為、PDFファイルは未修正。

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=74c9ab699639c8f7&resid=74C9AB699639C8F7!247&parId=74C9AB699639C8F7!246&authkey=!AL2lLwBJNwMwrh4

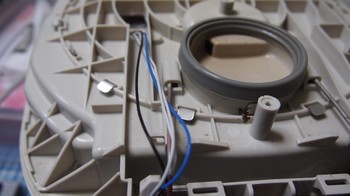

炊飯器 NP-CB15故障 E01 [修理]

<下記対応は自己責任です。メーカ保障ありません。重大な事故になる可能性あります。作業により発煙、発火の可能性あります。>

10年くらい毎日使った象印炊飯器(極め炊き NP-CB15)が、E01表示して使えなくなった。

説明書によると、E01が表示された時は販売店に持ち込む様になっている。さすがに10年経過しているので、修理は無理と思うし、新製品を購入購入した方が良いかも。ネットで検索すると、断線とあった。だめ元で、分解してみる。

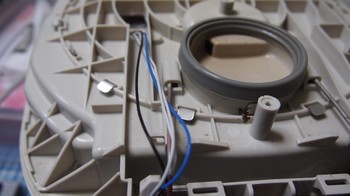

蒸気口キャップの下のネジを外す。上蓋を開け、プラスチックのすきまにマイナスドライバを入れて丁寧に、こじあける。上ぶたの左右に爪がある。(こじあけるのはアルミカバーでは無い)

本体からふたセンサーに行くケーブルがヒンジのところで断線していた。白線が1本断線、黒線が1本被覆がひび割れていた。

補修中のため、ケーブルクランプからはずしているので、ケーブルばらけている。ケーブルは、テフロン被覆線の様だが、10年の開閉には耐えられなかった。テフロンケーブルを持っていないので耐熱ケーブルを使って断線した部分を少し延長して修理完了。これでしばらく使えるが、そろそろ買い替え時期。今まで良く働いて頂きました。

10年くらい毎日使った象印炊飯器(極め炊き NP-CB15)が、E01表示して使えなくなった。

説明書によると、E01が表示された時は販売店に持ち込む様になっている。さすがに10年経過しているので、修理は無理と思うし、新製品を購入購入した方が良いかも。ネットで検索すると、断線とあった。だめ元で、分解してみる。

蒸気口キャップの下のネジを外す。上蓋を開け、プラスチックのすきまにマイナスドライバを入れて丁寧に、こじあける。上ぶたの左右に爪がある。(こじあけるのはアルミカバーでは無い)

本体からふたセンサーに行くケーブルがヒンジのところで断線していた。白線が1本断線、黒線が1本被覆がひび割れていた。

補修中のため、ケーブルクランプからはずしているので、ケーブルばらけている。ケーブルは、テフロン被覆線の様だが、10年の開閉には耐えられなかった。テフロンケーブルを持っていないので耐熱ケーブルを使って断線した部分を少し延長して修理完了。これでしばらく使えるが、そろそろ買い替え時期。今まで良く働いて頂きました。

![5pcs AD-008 650nm Red Laser Diode Sensor PCB Module for Electronic Brick Arduino DIY by Pullyshop [並行輸入品] 5pcs AD-008 650nm Red Laser Diode Sensor PCB Module for Electronic Brick Arduino DIY by Pullyshop [並行輸入品]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/518NGybo1XL._SL160_.jpg)

![[海外直送品] スマートフォンを 用いた Smart Geiger FSG-001 放射線測定器 放射線検出器 放射線 カウンタ ガイガーカウンタ - iPhone, iPad, Android Smartphoneの ために [海外直送品] スマートフォンを 用いた Smart Geiger FSG-001 放射線測定器 放射線検出器 放射線 カウンタ ガイガーカウンタ - iPhone, iPad, Android Smartphoneの ために](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41RxwYFKnlL._SL160_.jpg)