前の10件 | -

LTOを使ってみた。(LTO3/LTO4ハード・ガチャ編) [パソコン]

LTOを使ってみた。(LTO3/LTO4ハード・ガチャ編)

LTO:「Linear Tape-Open」を略した名称で、コンピューター用のデータ保存磁気テープ技術のこと(wiki)より

数年まえからLTOに興味を持ち、SCSIインタフェースのLTO3/LTO4をヤフオクから入手。ubuntuでmtやTARを使ってLTOにバックアップをとっていたが、たまにオーバランとかパリテイエラーが発生し、SCSIデバイスをうまく使えなかった。自分のSCSIシステムだけの問題と思うがSCAのHDDは特に問題なく使えていた。 SCSIはあきらめSASのLTOを購入。3年間のガチャ結果をまとめた。

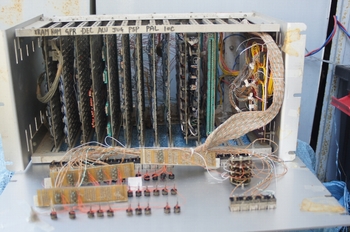

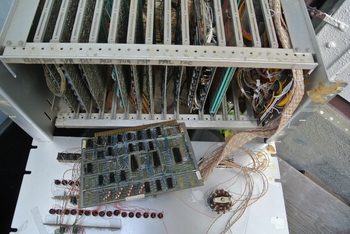

SCSIのLTOなきがら

個人なのでヤフオクから中古のLTO/SASを調達するしか手段がない。今後LTOを使うならLTFSが使えるLTO5以降の製品が良いと思うが、まだカートリッジが少し高いのでテープジャムが発生した時のショックが大きい。経済的理由でLTO3/LTO4を中心に集める事にしSASのLTOを評価できる環境を準備した。

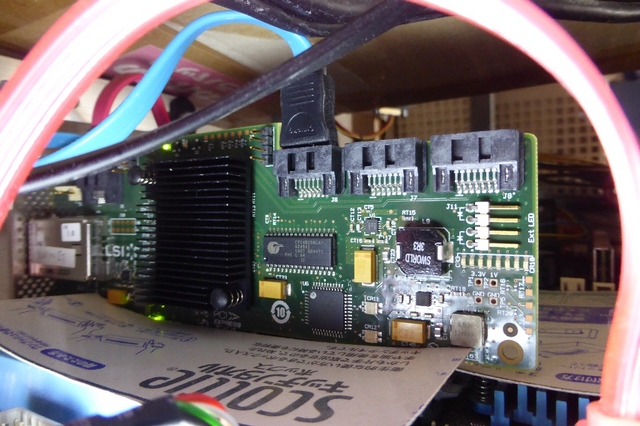

SASコントローラ:

LSILOGIC SAS9212 (NEC N8103-142)を 3k位でヤフオクから調達。

LSI SASのFWには、RAID用ファームとit用ファーム(単にHBAとして機能する)の

2種類があるが、OEMのNEC N8103-142はFWアップせずにそのまま使えた。

SAS9212はMini-SAS SFF8088:外部コネクタ、内部SATAコネクタx4を持つ

運用PCはSAS9212の内部コネクタを2ケ所を使って診断OKとなったLTO3とLTO4と接続した

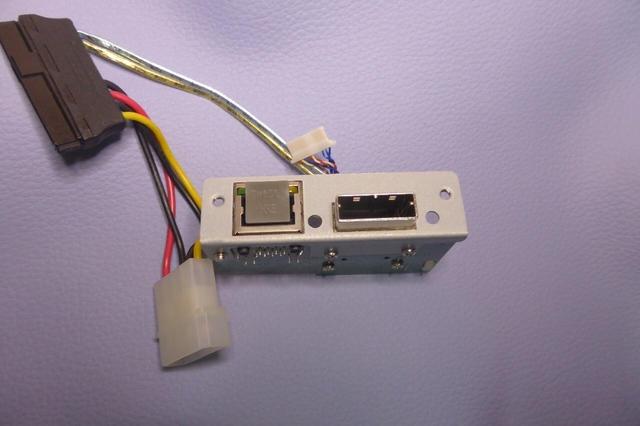

SASケーブルと受け側

PC筐体内に組み込んで使う場合は筐体内SASケーブルを準備するだけでよい。

自分の評価PCの場合、デバイスを入れ替えて評価するので、miniSASケーブルとデバイス接続SASケーブルを準備した。ライブラリ組み込みのLTOセットにはSFF8088コネクタの受け側がついていたので利用。

SASコネクタ 1ポートタイプ。通常は1ポートで問題ない。

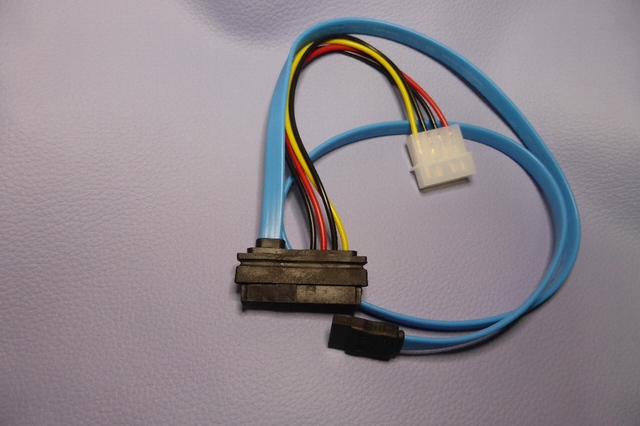

調達したSASケーブル

・miniSAS SFF8088コネクタを有する外部ケーブル(DELLの中古)

・SFF-8482 SAS SATAケーブル。デバイスと接続

・SFF-8482 SASケーブル29ピン オスToメス延長ケーブル

LTOについていたSFF-8088を利用する為に上記ケーブルを改造して使用

今見ると延長ケーブルは改造する必要は無かったが、電源ケーブルをカットしてしまった。

調達したケーブル類

miniSAS SFF8088ケーブル

SAS延長ケーブル

SAS/SATA変換 デバイスと筐体内接続に使用 SAS9212のSATA端子と接続

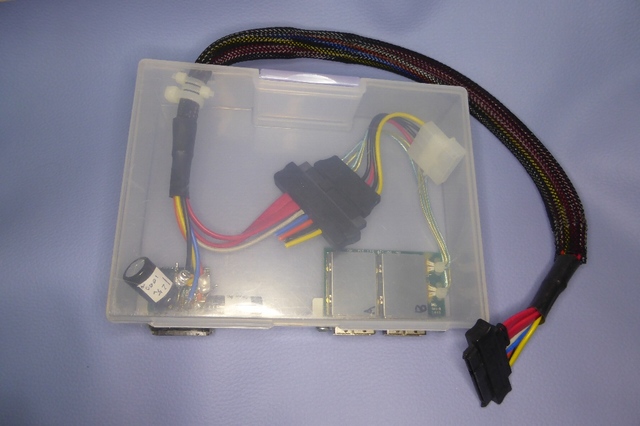

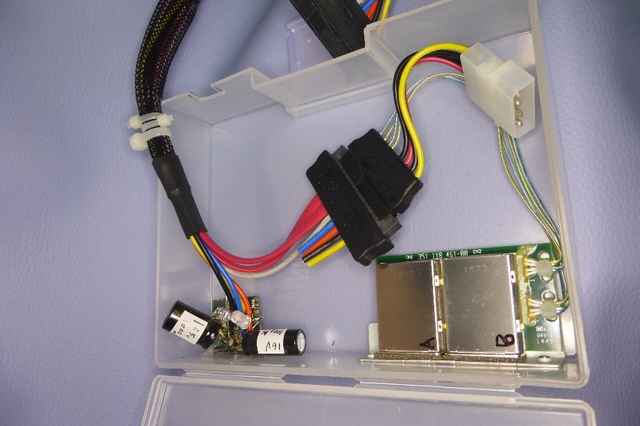

LTOデバイスを入れ替えするので工作しやすい様にminiSASケーブルを受けてデバイスコネクタに変換するboxを作った。後で見直すと延長ケーブルの電源をカットしたが不要な工作であった。SCSI電源を受けるコネクタがあるので、ここに接続したらケーブルカットは不要。

デバイスコネクタで電源を供給するタイプ(IBMやHPのLTO5以降のデバイス)にも対応できる様にした。今後ケーブルコネクタが不良になれば延長ケーブルを交換する。

通常はAポートSASだけで良いが、Bポートしか使えないデバイスがあったので対策としてA/Bのポートを持つコネクタを使った。

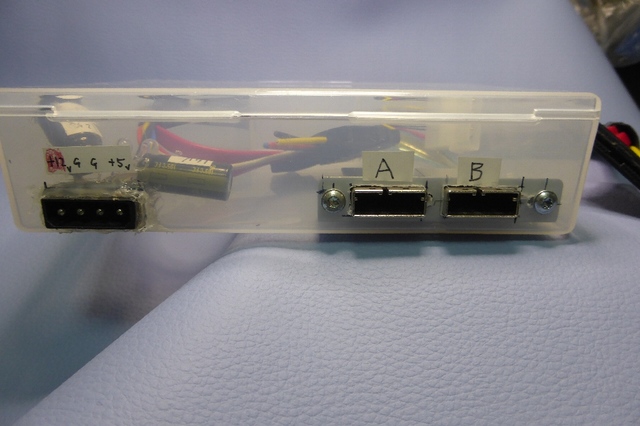

SCSI電源コネクタとminiSAS SFF8088ケーブルが接続できるbox

LTO接続例

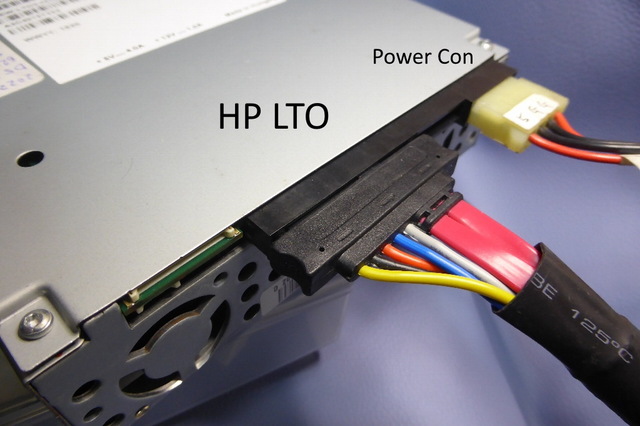

HPのLTO3/LTO4と接続。電源は4PINコネクタでデバイスに直接供給する

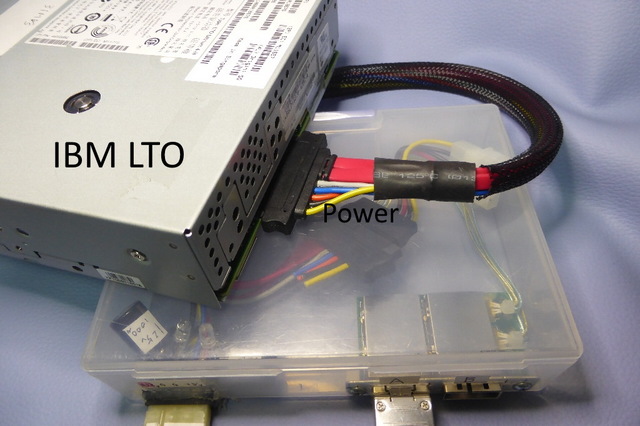

IBM LTO3/LTO4 SASデバイスコネクタ経由で電源を供給する

ヤフオクで入手したLTOはサーバで使い込んだLTOが多く、使えるデバイスに当たるかは分からない。まさにLTOガチャであった。約3年で16台をヤフオクで入手。1台当たり2千円から6千円でトータルかなりの出費となった。資金に余裕のある場合は動作確認済みを調達するのが良い。 かなり磨耗したデバイスであっても診断はパスしたりする。

調達したデバイスで一番酷使したのはテープ走行30万km(月まで38万km)、通電時間8.3年。

10万km程度なら診断はパスするが、バックアップ中のリトライが多い様に思う。(処理カウント進まず、テープのスタートストップ音が繰り返し出ている)

HPもIBMもWindows版の診断ツールが公開されているのでデバイスの履歴を見ることができる。

HPのツールはヘッドやカートリッジの消耗度を表示してくれる。

どういう計算か不明だが、30万Km使ったLTOのHEADマージンは78%であった。

IBMのツールはセンスバイトをそのまま表示している。ヘッド磨耗度はどこにあるかは分からなかったが走行距離は分かる。

IBMの診断ツール

IBM:IBM Tape Diagnostic Tool Graphical Edition

HPの診断ツール

HPE Library and Tape Tools

LTO5のデバイス テープは30万km走ってヘッド磨耗78%

残念LTO:これらに当るとがっかり。ダメージ大きい。

3年でがっかりした残念LTO トップ3

1.水没品 ヘッドに赤錆、基板/コネクタも錆びている

2.未使用カートリッジ:実は20回から52回ロードした中古カートリッジ。

シュリンクパックが無かったのでおかしいと思った。

3.動作するLTO5: 稼動8.3年の通電、テープ走行30万km。ヘッド磨耗78%

確かに動作はするが、エラーリトライが多い。最近は診断でエラー発生

出品者から”稼動していた装置から外した”とか通電OKなどのコメントがあるが

まさにLTOガチャ。30万km走ってエラーリトライで稼動しているデバイスやら

200kmも走っていないのに診断でwrite failするデバイスもある。LTO3/4でそこそこ使えるのは約50%の成績であった。動作OK品を選べばもう少し良品率が良くなったと思う。

なおFWが古いデバイスがあるが、HP,IBM共に契約していないと入手出来ない模様。

ただIBMのデバイスにはLTOのFWをテープに吐き出す機能があるので新しいFWのデバイスがあればテープからアップデートは可能。F991からG9N1にFWアップデートしたが見た目はあまり変わりは分からなかった。元のFWもsaveしてあるので戻すのは簡単。

3年のヤフオク調達総まとめ(使えたのは50%くらい)

----------------------------------------

参考:

LTO ドライブを購入したので購入経緯や mt コマンドの使用方法をまとめてみた

https://blog.yukirii.dev/linux-lto-tape-drive-management-commands/

暫定SAS仕様書

https://www.t10.org/ftp/t10/document.08/08-212r2.pdf

DL088 - Dell TL-2000 Tape Library & LTO-3 Tape Drive Teardown

https://www.youtube.com/watch?v=x3lseFxGfXM&t=613s

Tape Drive Repair - Tape Cartridge Leader Pin Fix

https://www.youtube.com/watch?v=exMBbo8gsD0

Ultrium stucked tape removal - LTO5

https://www.youtube.com/watch?v=3U0kodKTyVM

LTO:「Linear Tape-Open」を略した名称で、コンピューター用のデータ保存磁気テープ技術のこと(wiki)より

数年まえからLTOに興味を持ち、SCSIインタフェースのLTO3/LTO4をヤフオクから入手。ubuntuでmtやTARを使ってLTOにバックアップをとっていたが、たまにオーバランとかパリテイエラーが発生し、SCSIデバイスをうまく使えなかった。自分のSCSIシステムだけの問題と思うがSCAのHDDは特に問題なく使えていた。 SCSIはあきらめSASのLTOを購入。3年間のガチャ結果をまとめた。

SCSIのLTOなきがら

個人なのでヤフオクから中古のLTO/SASを調達するしか手段がない。今後LTOを使うならLTFSが使えるLTO5以降の製品が良いと思うが、まだカートリッジが少し高いのでテープジャムが発生した時のショックが大きい。経済的理由でLTO3/LTO4を中心に集める事にしSASのLTOを評価できる環境を準備した。

SASコントローラ:

LSILOGIC SAS9212 (NEC N8103-142)を 3k位でヤフオクから調達。

LSI SASのFWには、RAID用ファームとit用ファーム(単にHBAとして機能する)の

2種類があるが、OEMのNEC N8103-142はFWアップせずにそのまま使えた。

SAS9212はMini-SAS SFF8088:外部コネクタ、内部SATAコネクタx4を持つ

運用PCはSAS9212の内部コネクタを2ケ所を使って診断OKとなったLTO3とLTO4と接続した

SASケーブルと受け側

PC筐体内に組み込んで使う場合は筐体内SASケーブルを準備するだけでよい。

自分の評価PCの場合、デバイスを入れ替えて評価するので、miniSASケーブルとデバイス接続SASケーブルを準備した。ライブラリ組み込みのLTOセットにはSFF8088コネクタの受け側がついていたので利用。

SASコネクタ 1ポートタイプ。通常は1ポートで問題ない。

調達したSASケーブル

・miniSAS SFF8088コネクタを有する外部ケーブル(DELLの中古)

・SFF-8482 SAS SATAケーブル。デバイスと接続

・SFF-8482 SASケーブル29ピン オスToメス延長ケーブル

LTOについていたSFF-8088を利用する為に上記ケーブルを改造して使用

今見ると延長ケーブルは改造する必要は無かったが、電源ケーブルをカットしてしまった。

調達したケーブル類

miniSAS SFF8088ケーブル

SAS延長ケーブル

SAS/SATA変換 デバイスと筐体内接続に使用 SAS9212のSATA端子と接続

LTOデバイスを入れ替えするので工作しやすい様にminiSASケーブルを受けてデバイスコネクタに変換するboxを作った。後で見直すと延長ケーブルの電源をカットしたが不要な工作であった。SCSI電源を受けるコネクタがあるので、ここに接続したらケーブルカットは不要。

デバイスコネクタで電源を供給するタイプ(IBMやHPのLTO5以降のデバイス)にも対応できる様にした。今後ケーブルコネクタが不良になれば延長ケーブルを交換する。

通常はAポートSASだけで良いが、Bポートしか使えないデバイスがあったので対策としてA/Bのポートを持つコネクタを使った。

SCSI電源コネクタとminiSAS SFF8088ケーブルが接続できるbox

LTO接続例

HPのLTO3/LTO4と接続。電源は4PINコネクタでデバイスに直接供給する

IBM LTO3/LTO4 SASデバイスコネクタ経由で電源を供給する

ヤフオクで入手したLTOはサーバで使い込んだLTOが多く、使えるデバイスに当たるかは分からない。まさにLTOガチャであった。約3年で16台をヤフオクで入手。1台当たり2千円から6千円でトータルかなりの出費となった。資金に余裕のある場合は動作確認済みを調達するのが良い。 かなり磨耗したデバイスであっても診断はパスしたりする。

調達したデバイスで一番酷使したのはテープ走行30万km(月まで38万km)、通電時間8.3年。

10万km程度なら診断はパスするが、バックアップ中のリトライが多い様に思う。(処理カウント進まず、テープのスタートストップ音が繰り返し出ている)

HPもIBMもWindows版の診断ツールが公開されているのでデバイスの履歴を見ることができる。

HPのツールはヘッドやカートリッジの消耗度を表示してくれる。

どういう計算か不明だが、30万Km使ったLTOのHEADマージンは78%であった。

IBMのツールはセンスバイトをそのまま表示している。ヘッド磨耗度はどこにあるかは分からなかったが走行距離は分かる。

IBMの診断ツール

IBM:IBM Tape Diagnostic Tool Graphical Edition

HPの診断ツール

HPE Library and Tape Tools

LTO5のデバイス テープは30万km走ってヘッド磨耗78%

残念LTO:これらに当るとがっかり。ダメージ大きい。

3年でがっかりした残念LTO トップ3

1.水没品 ヘッドに赤錆、基板/コネクタも錆びている

2.未使用カートリッジ:実は20回から52回ロードした中古カートリッジ。

シュリンクパックが無かったのでおかしいと思った。

3.動作するLTO5: 稼動8.3年の通電、テープ走行30万km。ヘッド磨耗78%

確かに動作はするが、エラーリトライが多い。最近は診断でエラー発生

出品者から”稼動していた装置から外した”とか通電OKなどのコメントがあるが

まさにLTOガチャ。30万km走ってエラーリトライで稼動しているデバイスやら

200kmも走っていないのに診断でwrite failするデバイスもある。LTO3/4でそこそこ使えるのは約50%の成績であった。動作OK品を選べばもう少し良品率が良くなったと思う。

なおFWが古いデバイスがあるが、HP,IBM共に契約していないと入手出来ない模様。

ただIBMのデバイスにはLTOのFWをテープに吐き出す機能があるので新しいFWのデバイスがあればテープからアップデートは可能。F991からG9N1にFWアップデートしたが見た目はあまり変わりは分からなかった。元のFWもsaveしてあるので戻すのは簡単。

3年のヤフオク調達総まとめ(使えたのは50%くらい)

----------------------------------------

参考:

LTO ドライブを購入したので購入経緯や mt コマンドの使用方法をまとめてみた

https://blog.yukirii.dev/linux-lto-tape-drive-management-commands/

暫定SAS仕様書

https://www.t10.org/ftp/t10/document.08/08-212r2.pdf

DL088 - Dell TL-2000 Tape Library & LTO-3 Tape Drive Teardown

https://www.youtube.com/watch?v=x3lseFxGfXM&t=613s

Tape Drive Repair - Tape Cartridge Leader Pin Fix

https://www.youtube.com/watch?v=exMBbo8gsD0

Ultrium stucked tape removal - LTO5

https://www.youtube.com/watch?v=3U0kodKTyVM

タグ:LTO

今日のジャンク:バーコードスキャナー magellan 1400i [JUNK]

今日のジャンク:バーコードスキャナー magellan 1400i

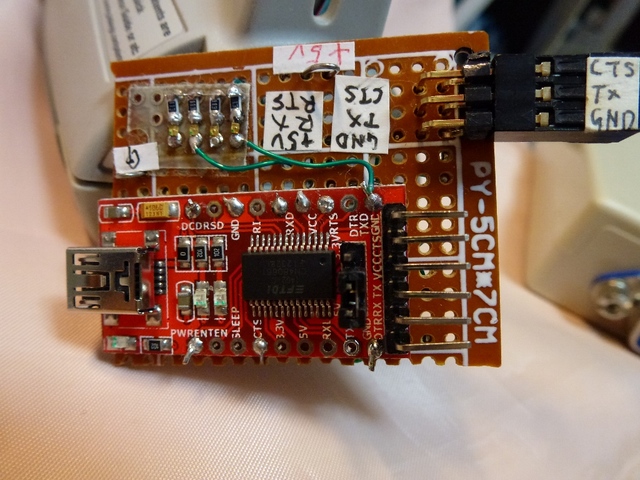

数年前,ハードオフで購入していたmagellan 1400iバーコードスキャナー、放置してあったが動かしてみた。

BHSは今では各社から安く出ているのでわざわざジャンクを購入する必要は無いだろう。

発掘したmagellan 1400iはすでに販売中止であるがReferenceGuide がDLできた。

ケースはトリクスネジで止められている。T9ドライバーで開けた。

1400iの接続コネクタが特殊なので、コネクタ除いてケーブルを直接出して2550コネクタを接続。

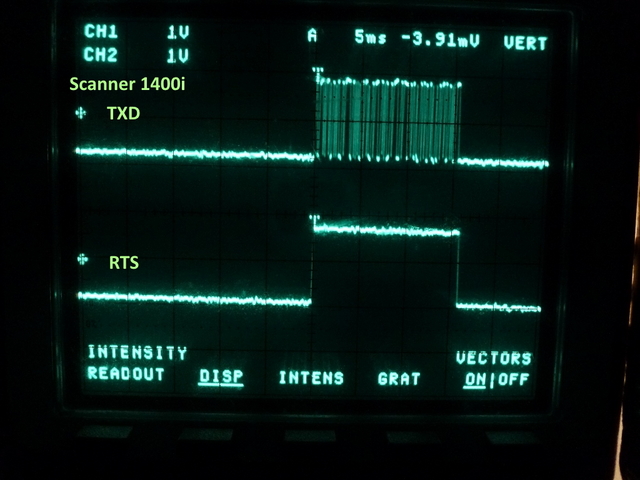

テスターで信号を確認。TXDには-8V出ていたのでRS232Cのレベルになっている。

今のところTXDとRXDをTrを使ってレベル変換しFT232RLと接続してコードは受信できた。本来ならMAX3232の様なレベル変換を使うべきだが、簡易的にTrで変換して動作確認はできている。

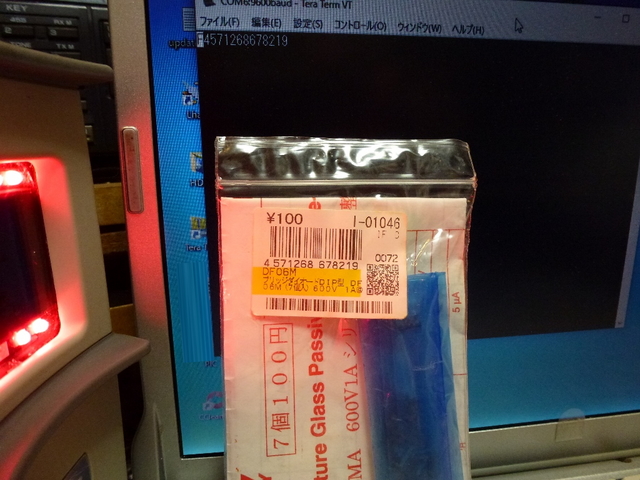

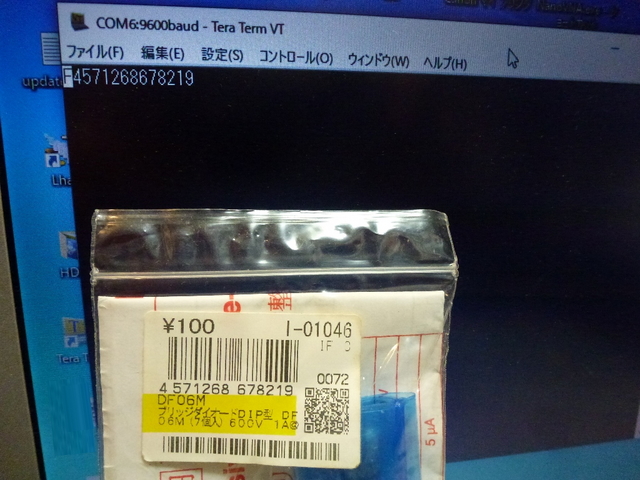

Scanner表面のガラス面には細かなキズが多数ついているが、5Vを供給するだけで、バーコードをかざすと読み取る反応をしている。LEDの光がまぶしい。

暫く読ませないとLEDは消えて静かになる。

転送速度のデフォルトが9600BPIなのでTertermに表示させた。はじめにASCIIで'F'が送られ最後が0x0d 改行コードになっている。さて何に使うか。

秋月の部品についているバーコードも読めた。QRコードは読めない。

部品の在庫管理に使いたいが、バーコードと部品名の対応表が無いので自分で入力するしかないか。

数年前,ハードオフで購入していたmagellan 1400iバーコードスキャナー、放置してあったが動かしてみた。

BHSは今では各社から安く出ているのでわざわざジャンクを購入する必要は無いだろう。

発掘したmagellan 1400iはすでに販売中止であるがReferenceGuide がDLできた。

ケースはトリクスネジで止められている。T9ドライバーで開けた。

1400iの接続コネクタが特殊なので、コネクタ除いてケーブルを直接出して2550コネクタを接続。

テスターで信号を確認。TXDには-8V出ていたのでRS232Cのレベルになっている。

今のところTXDとRXDをTrを使ってレベル変換しFT232RLと接続してコードは受信できた。本来ならMAX3232の様なレベル変換を使うべきだが、簡易的にTrで変換して動作確認はできている。

Scanner表面のガラス面には細かなキズが多数ついているが、5Vを供給するだけで、バーコードをかざすと読み取る反応をしている。LEDの光がまぶしい。

暫く読ませないとLEDは消えて静かになる。

転送速度のデフォルトが9600BPIなのでTertermに表示させた。はじめにASCIIで'F'が送られ最後が0x0d 改行コードになっている。さて何に使うか。

秋月の部品についているバーコードも読めた。QRコードは読めない。

部品の在庫管理に使いたいが、バーコードと部品名の対応表が無いので自分で入力するしかないか。

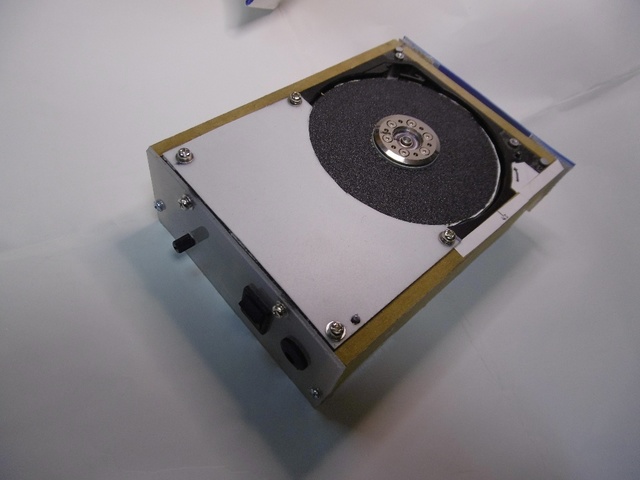

HDDを使ったディスクサンダー [工作]

廃物HDDを使ったディスクサンダー

ネットの情報を参考に故障HDDを利用してディスクサンダーを作った。

故障HDDに通電しただけではモータ回転しなかったのでAmazonからBLDCモータコントローラ基板を購入した。HDDに通電しただけで回転するなら外部コントローラは不要なのだが。 電源にはノートPCのACアダプタを使うつもりなので、16V->12VにLM2596DCDC変換ボードを使う。LM2596ボードは購入したままだと電圧設定がいい加減なので、実装前に電圧を12Vに設定しておく。LM2596は少し熱くなるのでヒートシンクあった方が良い。

モータコントローラにはTiのDRV11873 BLDCモータドライバが実装されている。ボードには説明書が無いが、HDDモータと基板コネクタのU,V,W,COMを接続する。

3線でも使える様だが4本使った。HDDモータから4本の信号が出ているので、端子間抵抗をテスターで測定しCOM端子を確認する。ほとんどのモータがスター結線なので、抵抗最小の端子がCOM端子になる。

ブロック図

DISK円盤にマグネッティックシートを円形に切って両面テープで貼り付ける。

100円ショップの紙やすり(#120~#1000)の中から数種類を使う。

紙やすりを円形に切り、別のマグネッティックシートに両面テープで貼り付ける。

紙やすりをHDDに固定するつもりならマグネッティックシートは不要。円盤上のマグネッティックシートの上に紙やすりを貼り付けたマグネッティックシートをのせる。磁力で付いているのでほぼ回転ずれは無いが、ずれる様なら必要に応じ両面テープで数箇所軽く固定する。

WDのHDD

紙やすりを外したところ

日立HDD

紙やすりをはずしたところ

回転コントロールを最小にして電源投入。ゆっくり回転するはずだが、止まっている時は人手で円盤を回すと回転を始める。最高速度にしても回転が上がらない時は逆回転になっている。コントロールVRを最小にして逆方向に強制的に回して、VRをゆっくり最高速度にする。

高速回転するが、HDD用なのでトルクは無い。使うと粉だらけになるので、野外で作業するのがおすすめ。意味も無く2台のHDDをサンダーにしてしまった。いずれもトルクは無い。

主要材料

LM2596DCDC基板

BLDCモータドライバ基板

マグネッティックシート

紙やすり

両面テープ

DCジャック

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

ネットの情報を参考に故障HDDを利用してディスクサンダーを作った。

故障HDDに通電しただけではモータ回転しなかったのでAmazonからBLDCモータコントローラ基板を購入した。HDDに通電しただけで回転するなら外部コントローラは不要なのだが。 電源にはノートPCのACアダプタを使うつもりなので、16V->12VにLM2596DCDC変換ボードを使う。LM2596ボードは購入したままだと電圧設定がいい加減なので、実装前に電圧を12Vに設定しておく。LM2596は少し熱くなるのでヒートシンクあった方が良い。

モータコントローラにはTiのDRV11873 BLDCモータドライバが実装されている。ボードには説明書が無いが、HDDモータと基板コネクタのU,V,W,COMを接続する。

3線でも使える様だが4本使った。HDDモータから4本の信号が出ているので、端子間抵抗をテスターで測定しCOM端子を確認する。ほとんどのモータがスター結線なので、抵抗最小の端子がCOM端子になる。

ブロック図

DISK円盤にマグネッティックシートを円形に切って両面テープで貼り付ける。

100円ショップの紙やすり(#120~#1000)の中から数種類を使う。

紙やすりを円形に切り、別のマグネッティックシートに両面テープで貼り付ける。

紙やすりをHDDに固定するつもりならマグネッティックシートは不要。円盤上のマグネッティックシートの上に紙やすりを貼り付けたマグネッティックシートをのせる。磁力で付いているのでほぼ回転ずれは無いが、ずれる様なら必要に応じ両面テープで数箇所軽く固定する。

WDのHDD

紙やすりを外したところ

日立HDD

紙やすりをはずしたところ

回転コントロールを最小にして電源投入。ゆっくり回転するはずだが、止まっている時は人手で円盤を回すと回転を始める。最高速度にしても回転が上がらない時は逆回転になっている。コントロールVRを最小にして逆方向に強制的に回して、VRをゆっくり最高速度にする。

高速回転するが、HDD用なのでトルクは無い。使うと粉だらけになるので、野外で作業するのがおすすめ。意味も無く2台のHDDをサンダーにしてしまった。いずれもトルクは無い。

主要材料

LM2596DCDC基板

BLDCモータドライバ基板

マグネッティックシート

紙やすり

両面テープ

DCジャック

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

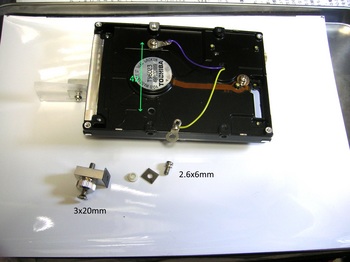

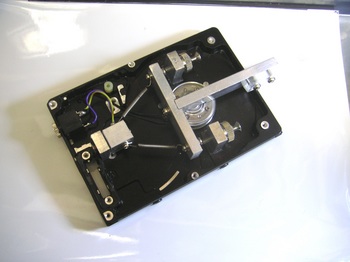

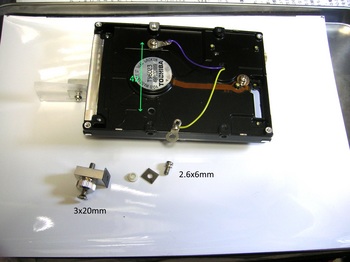

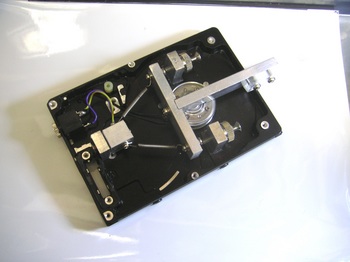

CW シングルレバーパドル自作 HDD廃物利用 DIY [工作]

CW シングルレバーパドル自作 HDD廃物利用 DIY

過去に丁番を利用したCWパドルを作ったが、がたつきが有り完成をあきらめた。

故障した昔の2.5インチHDDがたくさんあるので利用してみる。分解した後なのでHDDの型番は不明だが800MくらいのHDDだったと思う。ヘッドアクチェータ、磁石、円盤をすべて取り去りスピンドルモータ部分を利用する。

手持ちのアルミ棒を必要数カットする

5x10x58mm

5x10x50mm

5x10x15mm x3

10x10x15mm バネ調整用

アルミ棒の厚さが5mmしかないので、取り付けネジは手持ちの2.6mmを使用。

手持ち工具にはコードレスドリルと小型ドリルスタンドしか無いのでセンターを出すのが難しく失敗を繰り返す。まあ1台しか作らないから良いか。 長さ58mmに切ったアルミ棒をHDDの円盤押え金具の穴を利用して1.4mmネジで止める。

失敗したアルミ群。カット面が平行でない、穴位置失敗など。

稼動接点部は2mmビスの頭を使った。固定電極は3x20mmネジをローレットナットで固定する。

5X10X15mmのアルミ支柱は2.6mmタップを立て、プラ板を適切にカットしてベースシャーシから絶縁する。ネジ取付部はトランジスタ取り付けに使う絶縁プラカラーを使った。

ジャンクFDDからバネを取り外してアルミ棒の両側から引っ張ってみた。さらにバネの力を調整出来る様にした。 結果バネの跳ね返りで、勝手に信号が出る。適切な強さのバネがあると良いのだが。

バネを求めてジャンク探し。

別のFDDを眺めていると少し長いバネ発見。ハンドル中央からバネで引いてみた。少し柔らかいが跳ね返りは無くなった。バネの力調整が出来ないのは今後の課題。 シングルパドルなのでスクイズ動作は出来ないが、自分の技量不足なので当面練習には問題無い。2.5インチHDDは少し軽すぎた様だ。すべり止め必要。

接点のカチカチ音が耳障り

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

過去に丁番を利用したCWパドルを作ったが、がたつきが有り完成をあきらめた。

故障した昔の2.5インチHDDがたくさんあるので利用してみる。分解した後なのでHDDの型番は不明だが800MくらいのHDDだったと思う。ヘッドアクチェータ、磁石、円盤をすべて取り去りスピンドルモータ部分を利用する。

手持ちのアルミ棒を必要数カットする

5x10x58mm

5x10x50mm

5x10x15mm x3

10x10x15mm バネ調整用

アルミ棒の厚さが5mmしかないので、取り付けネジは手持ちの2.6mmを使用。

手持ち工具にはコードレスドリルと小型ドリルスタンドしか無いのでセンターを出すのが難しく失敗を繰り返す。まあ1台しか作らないから良いか。 長さ58mmに切ったアルミ棒をHDDの円盤押え金具の穴を利用して1.4mmネジで止める。

失敗したアルミ群。カット面が平行でない、穴位置失敗など。

稼動接点部は2mmビスの頭を使った。固定電極は3x20mmネジをローレットナットで固定する。

5X10X15mmのアルミ支柱は2.6mmタップを立て、プラ板を適切にカットしてベースシャーシから絶縁する。ネジ取付部はトランジスタ取り付けに使う絶縁プラカラーを使った。

ジャンクFDDからバネを取り外してアルミ棒の両側から引っ張ってみた。さらにバネの力を調整出来る様にした。 結果バネの跳ね返りで、勝手に信号が出る。適切な強さのバネがあると良いのだが。

バネを求めてジャンク探し。

別のFDDを眺めていると少し長いバネ発見。ハンドル中央からバネで引いてみた。少し柔らかいが跳ね返りは無くなった。バネの力調整が出来ないのは今後の課題。 シングルパドルなのでスクイズ動作は出来ないが、自分の技量不足なので当面練習には問題無い。2.5インチHDDは少し軽すぎた様だ。すべり止め必要。

接点のカチカチ音が耳障り

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

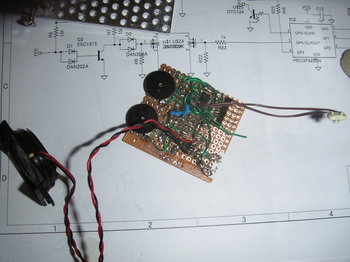

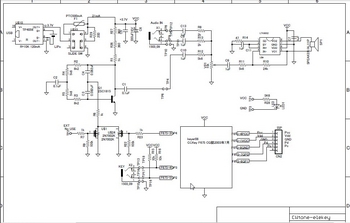

モールス練習機 [工作]

モールス練習機

少し前にアマ3級の従免を取ったが、モールスはほとんど出来ない。

練習用に発信機を作るつもりでケースを探しているとダイソーの300円スピーカが目に入った。

分解してみると、片側のスピーカにはLTK8002が2個実装、反対側にはSPのみで何も入っていない。

空間がかなりあるので、エレキー部とTwin-T発信器とAMPが入りそう。ついでに、電子ライターのLi-Po電池とAmazonで買ったTP4056リチウム充電モジュールを実装。エレキーとアンプ入力には3.5mmジャックを使った。

2個のボリュームでスピードとアンプゲインを調整する。

電源パイロットランプは電子ライタの青色LEDを流用。電子ライターは手持ち3個のうち2個の電池が粉を吹いていて使えなかった。 TP4056充電モジュールは購入したままでは1Aの充電になっているので、電流制限抵抗1.2Kを10kに変えて120mA充電とした。まだ多いかも。充電中は赤、充電完了で青点灯する。

充電モジュールのLED点灯状態をSP正面から見える様にダイソーのイルミネーションLEDのファイバーを8本程度束ねて光伝道とする。SPボックスの正面下の方に2mmの穴を明け、LED光がファイバーを伝わって外から見える様に配置した。ファイバーのざらざらしている部分が充電基板のLED近くに来るように、5cmくらいの長さでファイバーの束をケースに接着剤で固定する。正面からはみ出したらファイバーはカットする。ファイバー経由だと少し暗いが充電基板の赤/青色は十分認識できる。

エレキーはO.I.Key F675 (CQ誌2003年7月掲載)を流用させてもらった。

O.I.Key F675 CQ誌2003年7月掲載

http://www.hi-ho.ne.jp/hida/keyer08.htm

スピーカの側面空間に入るようにユニバーサル基板をカットして、SMD部品を実装していった。12F675はSOPを使ったので、元の回路に無かったISP用にピンヘッダー6Pを実装。スピーカAMPはLTK8002を1個はずして移植。Twin-Tは発信周波数調整できるように抵抗を複数実装したが、組み込んだ後は分解が億劫になってそのままになっている。組み立て前に抵抗を調整して発信周波数を合わせるのが良い。写真撮り忘れたがタクトSWを2個実装した基板がケース内の上部に配置されている。SW基板はプラグ差込みで動かない様に一応ネジ止めした。

波形見ると少し歪んでいるし、トーンは300Hzくらいで低すぎた。

スピーカケースは柔らかいのでドリルとカッターで加工は容易であるが、ケース加工中に力が余って余計に穴があいている。特にスイッチ部分がよろしくない。モールス練習ではメモリ-スイッチはあまり操作しないのでボールペンの先で押す事にしている。AMPのボリュームを上げると700mAくらい流れるので電源コンデンサに330uFを使った。 電源off/on時にPIC12F676が誤動作をするのでSW off時に200Ωでデスチャージする様にした。

O.I.Key F675のHEXファイルをダウンロードしてISPから書き込む。

HEXと説明書が公開されているので助かる。

エレキーについては、昔CQ誌掲載のエレキーがまとめられていたので、その中からO.I.Key F675をありがたく流用させていただいた。製作したモールス練習機はリチウム電池を使っているので、ショートしないように注意必要。発火の可能性あり。ただ使用結果は少しボリューム上げると電池が殆ど持たない。電池は変更した方が良さそう。しばらくは充電しながら使おう。でもこれなら電池なしで5V直結でも良かったかも。

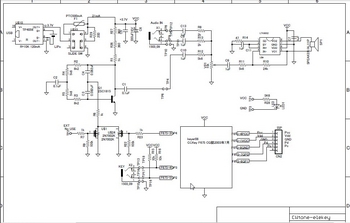

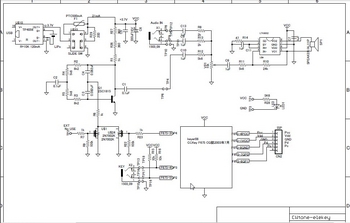

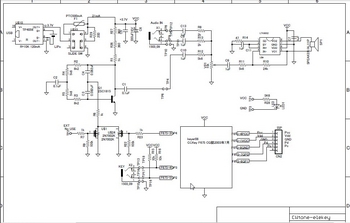

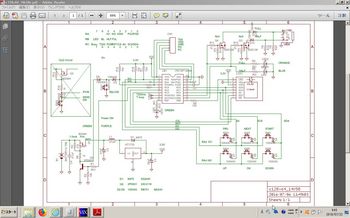

回路図

参考

エレキー の 目次

http://www.hi-ho.ne.jp/hida/keyer01.htm

O.I.Key F675 CQ誌2003年7月掲載

http://www.hi-ho.ne.jp/hida/keyer08.htm

少し前にアマ3級の従免を取ったが、モールスはほとんど出来ない。

練習用に発信機を作るつもりでケースを探しているとダイソーの300円スピーカが目に入った。

分解してみると、片側のスピーカにはLTK8002が2個実装、反対側にはSPのみで何も入っていない。

空間がかなりあるので、エレキー部とTwin-T発信器とAMPが入りそう。ついでに、電子ライターのLi-Po電池とAmazonで買ったTP4056リチウム充電モジュールを実装。エレキーとアンプ入力には3.5mmジャックを使った。

2個のボリュームでスピードとアンプゲインを調整する。

電源パイロットランプは電子ライタの青色LEDを流用。電子ライターは手持ち3個のうち2個の電池が粉を吹いていて使えなかった。 TP4056充電モジュールは購入したままでは1Aの充電になっているので、電流制限抵抗1.2Kを10kに変えて120mA充電とした。まだ多いかも。充電中は赤、充電完了で青点灯する。

充電モジュールのLED点灯状態をSP正面から見える様にダイソーのイルミネーションLEDのファイバーを8本程度束ねて光伝道とする。SPボックスの正面下の方に2mmの穴を明け、LED光がファイバーを伝わって外から見える様に配置した。ファイバーのざらざらしている部分が充電基板のLED近くに来るように、5cmくらいの長さでファイバーの束をケースに接着剤で固定する。正面からはみ出したらファイバーはカットする。ファイバー経由だと少し暗いが充電基板の赤/青色は十分認識できる。

エレキーはO.I.Key F675 (CQ誌2003年7月掲載)を流用させてもらった。

O.I.Key F675 CQ誌2003年7月掲載

http://www.hi-ho.ne.jp/hida/keyer08.htm

スピーカの側面空間に入るようにユニバーサル基板をカットして、SMD部品を実装していった。12F675はSOPを使ったので、元の回路に無かったISP用にピンヘッダー6Pを実装。スピーカAMPはLTK8002を1個はずして移植。Twin-Tは発信周波数調整できるように抵抗を複数実装したが、組み込んだ後は分解が億劫になってそのままになっている。組み立て前に抵抗を調整して発信周波数を合わせるのが良い。写真撮り忘れたがタクトSWを2個実装した基板がケース内の上部に配置されている。SW基板はプラグ差込みで動かない様に一応ネジ止めした。

波形見ると少し歪んでいるし、トーンは300Hzくらいで低すぎた。

スピーカケースは柔らかいのでドリルとカッターで加工は容易であるが、ケース加工中に力が余って余計に穴があいている。特にスイッチ部分がよろしくない。モールス練習ではメモリ-スイッチはあまり操作しないのでボールペンの先で押す事にしている。AMPのボリュームを上げると700mAくらい流れるので電源コンデンサに330uFを使った。 電源off/on時にPIC12F676が誤動作をするのでSW off時に200Ωでデスチャージする様にした。

O.I.Key F675のHEXファイルをダウンロードしてISPから書き込む。

HEXと説明書が公開されているので助かる。

エレキーについては、昔CQ誌掲載のエレキーがまとめられていたので、その中からO.I.Key F675をありがたく流用させていただいた。製作したモールス練習機はリチウム電池を使っているので、ショートしないように注意必要。発火の可能性あり。ただ使用結果は少しボリューム上げると電池が殆ど持たない。電池は変更した方が良さそう。しばらくは充電しながら使おう。でもこれなら電池なしで5V直結でも良かったかも。

回路図

参考

エレキー の 目次

http://www.hi-ho.ne.jp/hida/keyer01.htm

O.I.Key F675 CQ誌2003年7月掲載

http://www.hi-ho.ne.jp/hida/keyer08.htm

国際ロマンス詐欺きた [その他]

国際ロマンス詐欺きた

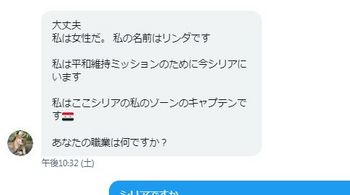

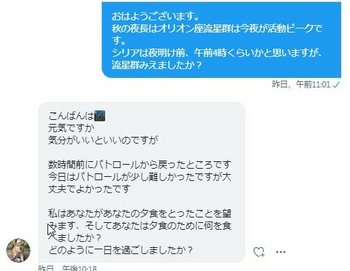

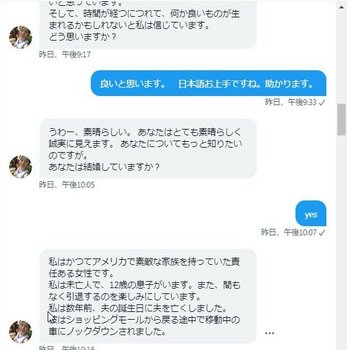

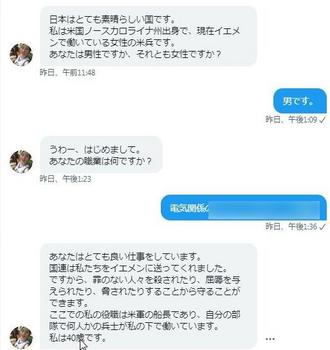

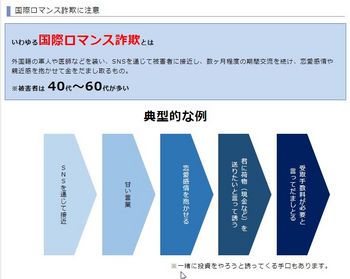

ついに自分にも国際ロマンス詐欺師からメールが来た。しかも1ケ月の間に2回も。カモなのか? ネットに国際ロマンス詐欺の手口が紹介されていたので詐欺のメールと分かった。 SNSのDMから”少し話したい”と言って来たので乗ってみた。

相手は 40歳シングルマザー、米国に10歳の娘を残し、シリアの平和維持キャンプにいる米兵である。 こちらも適当な自分を創造して答えた。名前、職業、家族、地域、趣味などを聞いてくる。

日本人の母を持つ詐欺師

シリアとの時差は6時間であるが詐欺師は気にしていない。オリオン座流星群の時期であったので話しを持ちかけたが話題に乗ってこない。

その後LINEに移動することを持ちかけて来たので拒否したところブロックされておしまい。

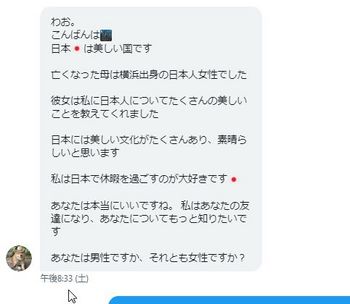

二人目

40歳のシングルマザー、イギリスに12歳の息子がいる。 イエメンの平和維持軍に従事している。

相手は船長と言っているが、陸軍大尉のcaptainを船長と誤訳した様だ。

最初こちらも船長を艦長と思い、船の質問をしたが全く話がかみ合わない。

翻訳ツールを使って英文でやり取り始めたが詐欺師は兵士(soldier)と言ったので、最初は大尉(captain)と言ったじゃないか?と質問

突然ブロックされて終了。

実害無くて良かった。

IDのアイコンを画像検索すると、ネットにある画像がヒットした。適当な人物/動物を持って来ている。 相手も翻訳ツールを使っているようだ。軍人の想定であるのだが、軍関係の質問についてはまともな答えがない。

経験者によるとこの後、”荷物送る”、”金送るので金かしてくれ”などの要求があるようだ。

”シングルマザー、子供がいる、軍人、中東に派遣されている”こんな人物像のストーリが作られているのが多い。

IDのアイコンを画像検索し画像がヒットした場合はあやしい。

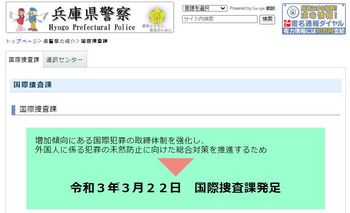

国際ロマンス詐欺で検索すると関連サイトが多数ヒットする。

兵庫県警のHPの中に国際ロマンス詐欺の注意があった。

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/shokai/kokusaisosa/index.htm

ついに自分にも国際ロマンス詐欺師からメールが来た。しかも1ケ月の間に2回も。カモなのか? ネットに国際ロマンス詐欺の手口が紹介されていたので詐欺のメールと分かった。 SNSのDMから”少し話したい”と言って来たので乗ってみた。

相手は 40歳シングルマザー、米国に10歳の娘を残し、シリアの平和維持キャンプにいる米兵である。 こちらも適当な自分を創造して答えた。名前、職業、家族、地域、趣味などを聞いてくる。

日本人の母を持つ詐欺師

シリアとの時差は6時間であるが詐欺師は気にしていない。オリオン座流星群の時期であったので話しを持ちかけたが話題に乗ってこない。

その後LINEに移動することを持ちかけて来たので拒否したところブロックされておしまい。

二人目

40歳のシングルマザー、イギリスに12歳の息子がいる。 イエメンの平和維持軍に従事している。

相手は船長と言っているが、陸軍大尉のcaptainを船長と誤訳した様だ。

最初こちらも船長を艦長と思い、船の質問をしたが全く話がかみ合わない。

翻訳ツールを使って英文でやり取り始めたが詐欺師は兵士(soldier)と言ったので、最初は大尉(captain)と言ったじゃないか?と質問

突然ブロックされて終了。

実害無くて良かった。

IDのアイコンを画像検索すると、ネットにある画像がヒットした。適当な人物/動物を持って来ている。 相手も翻訳ツールを使っているようだ。軍人の想定であるのだが、軍関係の質問についてはまともな答えがない。

経験者によるとこの後、”荷物送る”、”金送るので金かしてくれ”などの要求があるようだ。

”シングルマザー、子供がいる、軍人、中東に派遣されている”こんな人物像のストーリが作られているのが多い。

IDのアイコンを画像検索し画像がヒットした場合はあやしい。

国際ロマンス詐欺で検索すると関連サイトが多数ヒットする。

兵庫県警のHPの中に国際ロマンス詐欺の注意があった。

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/shokai/kokusaisosa/index.htm

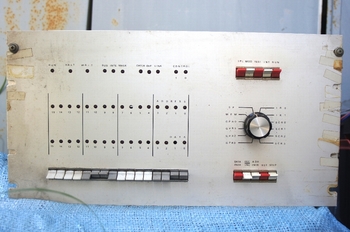

昔の思い出(ミニコン)

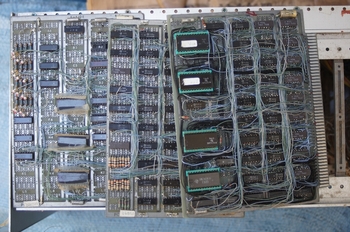

田舎の物置を片付けていたところ、大昔にTTLで作ったコンピュータが出てきた。すでにコネクタが腐食、固着しておりショートが怖くて通電はできなかった。回路図もソフトも残っていないので、復活は出来そうもない。完成した形を誰にも見せていないので、このまま廃棄すると自作コンピュータがあった事もわからない。せっかく苦労して作ったので写真を記録として残しておく。

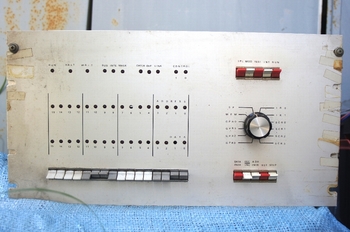

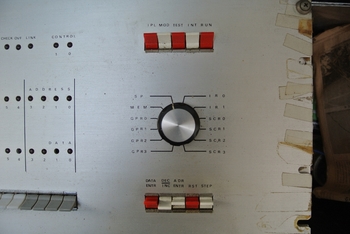

自作コンピュータ外観

まだ学生だったころコンピュータ実習でNECのM4や日立のHITAC10、研究室にあったミニコンをさわる機会があった。当時はアセンブラでプログラミングしたが、かなり苦労した記憶がある。

自分なりに各社のミニコンをしらべDGのNOVAとか高千穂のTK70を参考に自分で命令コードを決めてミニコンを作る構想を練っていた。学生の時は、資金がなく構想だけで終わったが、就職してからは、生活費以外はすべて部材購入にあてた。幸い独身寮住まいであったので、食住は心配なかった。

当時はPCもマイコンもなかった時代。i4004はあったかもしれない。会社が終わると、考えた命令一覧を見ながら回路図を書いた。まだ主なコピー機が青焼きであった。

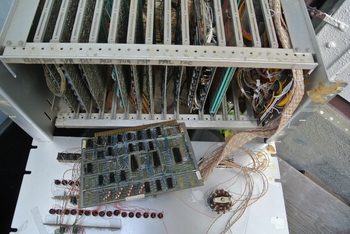

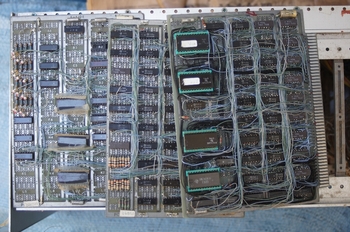

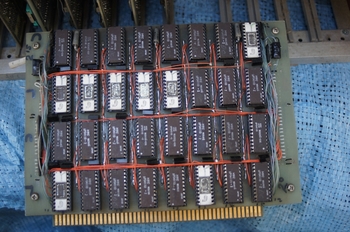

休日になると秋葉原を徘徊し、部品調達。秋月(信越だったかも)でコアメモリやワイヤメモリのジャンクがでると購入して動かせるように試行錯誤していた。動作したのは4Kバイトくらいのコアメモリだったと思う。そのうち4KビットのDRAMが入手できるようになったのでメモリは半導体に決めuPD411とTMM411を購入。機構部はKELのラック、コネクタ、ユニバーサル基板を購入。バックボードは作れないので、ラッピングツールとアンラッパーを購入しコネクター間をラッピング配線した。

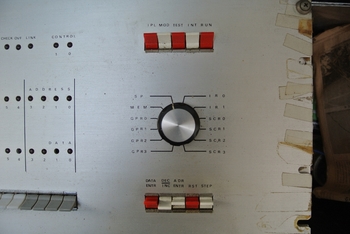

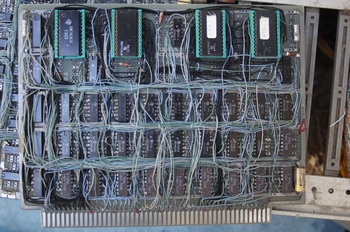

途中で会社業務が忙しくなったり、情熱が途切れたりしたので、回路図を書いて形になるまで、数年掛かったと思う。演算回路にはALU(74181)を4個並べメモリは16kバイト+拡張。その他の回路もすべてTTLで組み上げた。デバック時にパネルからレジスタの値が直接読める様にロータリスイッチでレジスタを選択し表示できる様にした。パネルの穴あけ、レタリングに苦労した覚えがる。特にスイッチの部分の角穴はヤスリがけで大変であった。

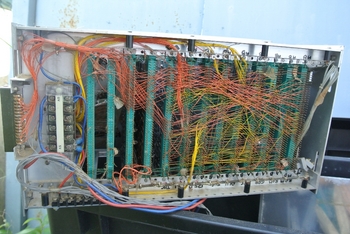

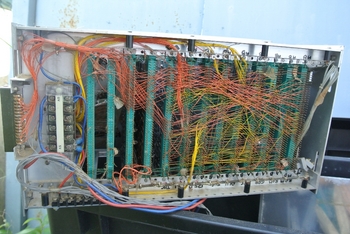

裏側

パネルはずしたところ

当時のミニコンは10ステップくらいのローダーをスイッチで入力し、紙テープからプログラムを読み込んでいた。M4はコアメモリなので一度ローダをいれると壊れるまでは残っていたが、自作機のメモリはDRAMなので電源落とす毎にローダが消えて不自由であった。それでワンタイムROMにローダを入れて楽になった。入力装置に最初はオーデイオカセットを使っていたが、ジャンクのデジタルカセットTEAC-MT6を入手しコントロールが楽になった。プリンタは東芝のベルトプリンタ(名称不明:スチールベルトに英数字が刻印されていた)をジャンクで購入。大きく重たいので扱いには苦労した。速度は20cpsくらいだったと思う。

苦労したのはソフトで独自命令体系なので、他から流用することができない。最初はコンソールからメモリ書き換えとdump機能の最小構成のデバッガをハンドアセンブルしてスイッチでメモリに直接書き込み、MT6テープに書き出す事を何度か繰り返した。ようやくデバッガが使えるようになったので、簡単な1パスアセンブラを書き始めた。このあたりで8080とか6809のマイコンチップが世の中に出てきたので、6809に衣替え。ASCIIの付録に6809のプログラムがソノシートで付いてきた。6809を使ったマイコンも作ったがこちらは早々と廃棄してしまった。

自作コンピュータはソフトが無く苦労したが、ハードデバックは面白かった。簡単な試験プログラムを作り

2現象のオシロで命令毎の動作を確認した。パネル面のLEDがプログラムの実行にあわせて点滅やボーと光るのをみて楽しんでいた。(変人だね)

基板のエクステンダも自作して、基板に”げた”をはかせて信号観測のデバック作業。会社の業務と似たような事を寮に帰ってからもしていた。”24時間働けますか”の世界であった。若いから出来たが全く苦にならなかった。よく根気が続いたものだ。今ならFPGAで簡単に出来たと思う。回路図くらいの残しておけば良かった。

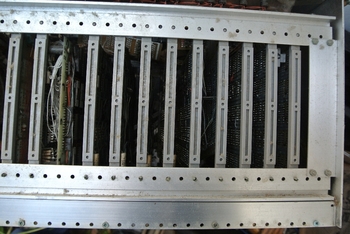

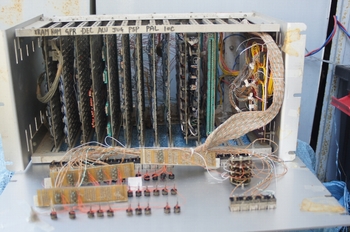

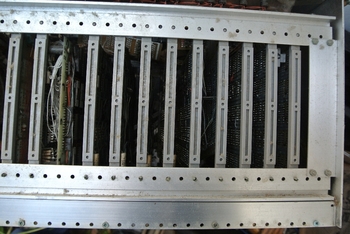

スロット

自作した”げた”

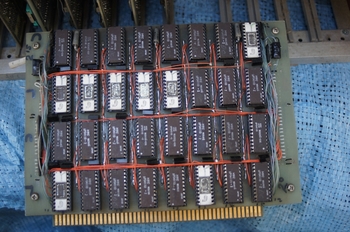

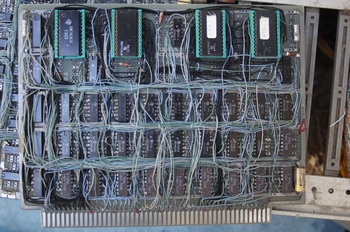

基板ALU

基板(命令デコーダ、条件判定回路、ALU)

基板(DRAM 16kバイト)

自作コンピュータ外観

まだ学生だったころコンピュータ実習でNECのM4や日立のHITAC10、研究室にあったミニコンをさわる機会があった。当時はアセンブラでプログラミングしたが、かなり苦労した記憶がある。

自分なりに各社のミニコンをしらべDGのNOVAとか高千穂のTK70を参考に自分で命令コードを決めてミニコンを作る構想を練っていた。学生の時は、資金がなく構想だけで終わったが、就職してからは、生活費以外はすべて部材購入にあてた。幸い独身寮住まいであったので、食住は心配なかった。

当時はPCもマイコンもなかった時代。i4004はあったかもしれない。会社が終わると、考えた命令一覧を見ながら回路図を書いた。まだ主なコピー機が青焼きであった。

休日になると秋葉原を徘徊し、部品調達。秋月(信越だったかも)でコアメモリやワイヤメモリのジャンクがでると購入して動かせるように試行錯誤していた。動作したのは4Kバイトくらいのコアメモリだったと思う。そのうち4KビットのDRAMが入手できるようになったのでメモリは半導体に決めuPD411とTMM411を購入。機構部はKELのラック、コネクタ、ユニバーサル基板を購入。バックボードは作れないので、ラッピングツールとアンラッパーを購入しコネクター間をラッピング配線した。

途中で会社業務が忙しくなったり、情熱が途切れたりしたので、回路図を書いて形になるまで、数年掛かったと思う。演算回路にはALU(74181)を4個並べメモリは16kバイト+拡張。その他の回路もすべてTTLで組み上げた。デバック時にパネルからレジスタの値が直接読める様にロータリスイッチでレジスタを選択し表示できる様にした。パネルの穴あけ、レタリングに苦労した覚えがる。特にスイッチの部分の角穴はヤスリがけで大変であった。

裏側

パネルはずしたところ

当時のミニコンは10ステップくらいのローダーをスイッチで入力し、紙テープからプログラムを読み込んでいた。M4はコアメモリなので一度ローダをいれると壊れるまでは残っていたが、自作機のメモリはDRAMなので電源落とす毎にローダが消えて不自由であった。それでワンタイムROMにローダを入れて楽になった。入力装置に最初はオーデイオカセットを使っていたが、ジャンクのデジタルカセットTEAC-MT6を入手しコントロールが楽になった。プリンタは東芝のベルトプリンタ(名称不明:スチールベルトに英数字が刻印されていた)をジャンクで購入。大きく重たいので扱いには苦労した。速度は20cpsくらいだったと思う。

苦労したのはソフトで独自命令体系なので、他から流用することができない。最初はコンソールからメモリ書き換えとdump機能の最小構成のデバッガをハンドアセンブルしてスイッチでメモリに直接書き込み、MT6テープに書き出す事を何度か繰り返した。ようやくデバッガが使えるようになったので、簡単な1パスアセンブラを書き始めた。このあたりで8080とか6809のマイコンチップが世の中に出てきたので、6809に衣替え。ASCIIの付録に6809のプログラムがソノシートで付いてきた。6809を使ったマイコンも作ったがこちらは早々と廃棄してしまった。

自作コンピュータはソフトが無く苦労したが、ハードデバックは面白かった。簡単な試験プログラムを作り

2現象のオシロで命令毎の動作を確認した。パネル面のLEDがプログラムの実行にあわせて点滅やボーと光るのをみて楽しんでいた。(変人だね)

基板のエクステンダも自作して、基板に”げた”をはかせて信号観測のデバック作業。会社の業務と似たような事を寮に帰ってからもしていた。”24時間働けますか”の世界であった。若いから出来たが全く苦にならなかった。よく根気が続いたものだ。今ならFPGAで簡単に出来たと思う。回路図くらいの残しておけば良かった。

スロット

自作した”げた”

基板ALU

基板(命令デコーダ、条件判定回路、ALU)

基板(DRAM 16kバイト)

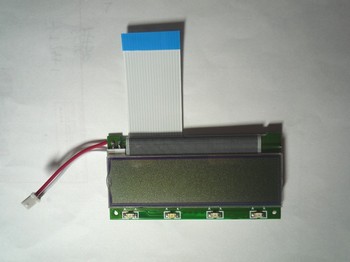

Aitendoの薄型キャラクタ液晶 PX1602の試用 [LCD]

Aitendoの薄型キャラクタ液晶 PX1602の試用

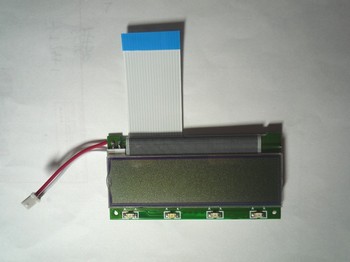

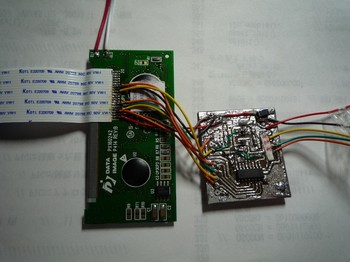

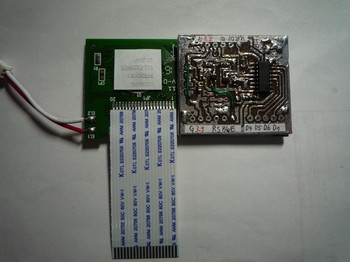

Aitendoで薄型キャラクタ液晶が安価に販売されていたので、使ってみた。

ELバックライトなので余計な電圧を作る必要があるが、バックライト無しでも使える。

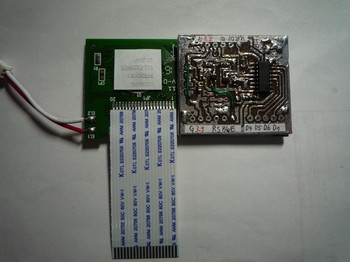

1mmピッチのFFCケーブルのピンアサインがAitendoのwebに出ていたので、自作のHC595シリアル変換器と接続。変換基板を厚手の両面テープでLCDに貼り付け、電源3.3V以外に3本の信号をPICと接続して制御した。

ELバックライトは、2012年に作ったST26使ったインバータと接続して、薄っすらと青色に点灯。写真では明るく写っているが、実際は暗い。

バックライトの最適条件は不明であるが、約500Hz,70Vで点灯。LCDのVddは3.3V、コントラスト調整はできないがLCDの1番ピンがNCなのにパターンが有るのがあやしい。

秋月のB基板(95x72mm)に実装した電子負荷の表示にこのLCDを使った。

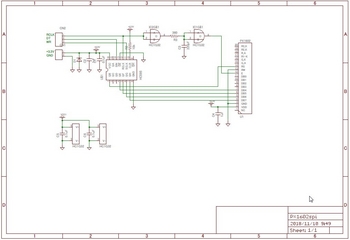

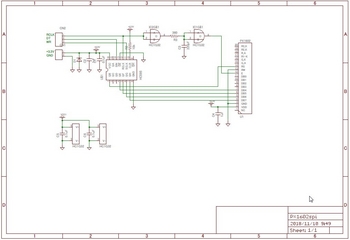

LCDシリアル化回路

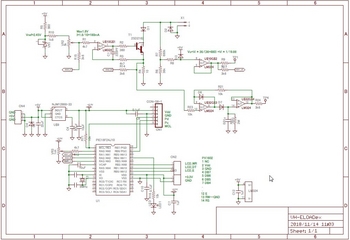

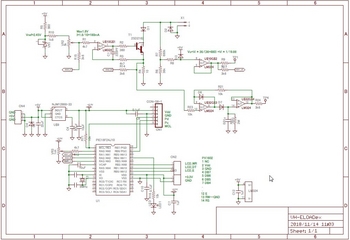

電子負荷回路図(参考)実験中の為余計な部品が実装されている。

LCD制御に使う3ピンをlcd_SPIlib2.hの中で定義しているので、機器にあわせ変更する。

#define RCK LATBbits.LATB0 //595:RCK ,E

#define DT LATBbits.LATB1

#define WRT LATBbits.LATB2

PICのメインプログラムでライブラリをincludeして普通のLCD1602と同様に使える。

#include "lcd_SPIlib2.h"

使用例

LCD_init(); //初期化

LCD_clr(); //クリア

LCD_yx(0,0);//表示位置指定(y,x)

for(k=0;k<12;k++){ LCD_chr(0x21+k);}

シリアル化したLCDのライブラリをonedriveに登録。コメントに間違いある可能性あり。

lcd_SPIlib2

参考:ELインバータ

H8S秋月ジャンク基板LCDを使う [電子工作]2012.08.12

https://nakjack.blog.so-net.ne.jp/2012-08-12

Aitendoで薄型キャラクタ液晶が安価に販売されていたので、使ってみた。

ELバックライトなので余計な電圧を作る必要があるが、バックライト無しでも使える。

1mmピッチのFFCケーブルのピンアサインがAitendoのwebに出ていたので、自作のHC595シリアル変換器と接続。変換基板を厚手の両面テープでLCDに貼り付け、電源3.3V以外に3本の信号をPICと接続して制御した。

ELバックライトは、2012年に作ったST26使ったインバータと接続して、薄っすらと青色に点灯。写真では明るく写っているが、実際は暗い。

バックライトの最適条件は不明であるが、約500Hz,70Vで点灯。LCDのVddは3.3V、コントラスト調整はできないがLCDの1番ピンがNCなのにパターンが有るのがあやしい。

秋月のB基板(95x72mm)に実装した電子負荷の表示にこのLCDを使った。

LCDシリアル化回路

電子負荷回路図(参考)実験中の為余計な部品が実装されている。

LCD制御に使う3ピンをlcd_SPIlib2.hの中で定義しているので、機器にあわせ変更する。

#define RCK LATBbits.LATB0 //595:RCK ,E

#define DT LATBbits.LATB1

#define WRT LATBbits.LATB2

PICのメインプログラムでライブラリをincludeして普通のLCD1602と同様に使える。

#include "lcd_SPIlib2.h"

使用例

LCD_init(); //初期化

LCD_clr(); //クリア

LCD_yx(0,0);//表示位置指定(y,x)

for(k=0;k<12;k++){ LCD_chr(0x21+k);}

シリアル化したLCDのライブラリをonedriveに登録。コメントに間違いある可能性あり。

lcd_SPIlib2

参考:ELインバータ

H8S秋月ジャンク基板LCDを使う [電子工作]2012.08.12

https://nakjack.blog.so-net.ne.jp/2012-08-12

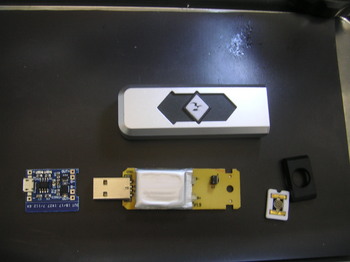

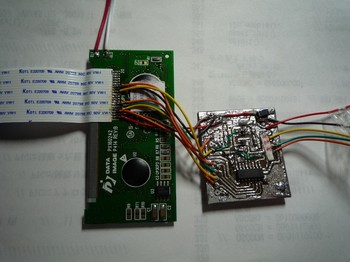

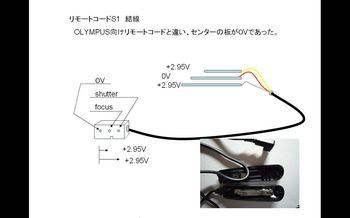

RM-S1AM互換リモートケーブル購入& sony α33 インターバルタイマー接続 [電子工作]

RM-S1AM互換リモートケーブル購入

sony α33対応のリモートレリーズケーブルRM-S1AM換品(ケンコー リモートコード ソニー S1)を安価に購入した。

分解してみると、オリンパス互換のリモートケーブルと同じ3枚の板バネから構成されていた。ただ結線は異なり、中の板バネが0V、短板バネが2.95Vでfocus、長板バネが2.95Vでshutterに接続されていた。接続間違いか

接点には60uA流れた。ケーブルの色が違っていたが0vの位置が分かったので、昔作ったオリンパスペンE-PL5向けのインターバルタイマーと同じ回路でユニバーサル基板に組み上げた。

α33と接続しインターバル撮影が出来る事を確認。SiriusCompを使って動画作成。タイムラプス動画もできる。

シャッタースピード:10s(カメラ)

インターバル :25s

サイクル :150

家の前は視界よくなく電線が大きく入っている。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

ISO上げすぎて全体に白くなってしまった。

最近のカメラはタイムラプス機能を持っているのが多いので、リモートタイマーは不要。便利になったものだ。

オリンパスE-PL5向けタイマーと同じ回路、FW

https://nakjack.blog.so-net.ne.jp/2016-07-07

回路図

18F14K50 HEX

sony α33対応のリモートレリーズケーブルRM-S1AM換品(ケンコー リモートコード ソニー S1)を安価に購入した。

分解してみると、オリンパス互換のリモートケーブルと同じ3枚の板バネから構成されていた。ただ結線は異なり、中の板バネが0V、短板バネが2.95Vでfocus、長板バネが2.95Vでshutterに接続されていた。接続間違いか

接点には60uA流れた。ケーブルの色が違っていたが0vの位置が分かったので、昔作ったオリンパスペンE-PL5向けのインターバルタイマーと同じ回路でユニバーサル基板に組み上げた。

α33と接続しインターバル撮影が出来る事を確認。SiriusCompを使って動画作成。タイムラプス動画もできる。

シャッタースピード:10s(カメラ)

インターバル :25s

サイクル :150

家の前は視界よくなく電線が大きく入っている。

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

ISO上げすぎて全体に白くなってしまった。

最近のカメラはタイムラプス機能を持っているのが多いので、リモートタイマーは不要。便利になったものだ。

オリンパスE-PL5向けタイマーと同じ回路、FW

https://nakjack.blog.so-net.ne.jp/2016-07-07

回路図

18F14K50 HEX

今日のジャンクsony α33 失敗 [JUNK]

前の10件 | -